Uncategorized

Uncategorized

Uncategorized

Uncategorized

Uncategorized

Uncategorized

Itinerary

Itinerary

[Tedesco] ![]()

[Spagnolo] ![]()

L’itinerario reportages d’autore si snoda tra alcuni dei più bei luoghi della Puglia, che proponiamo al viaggiatore di scoprire grazie alle parole e ai testi di alcuni grandi scrittori, poeti e documentaristi del Novecento. Documentari e reportages d’autore accompagneranno il turista o il lettore attraverso i paesi della Terra di Bari e Taranto, quando la regione non era ancora una meta turistica nota al grande pubblico, quando in pochi ne conoscevano i segreti della sua bellezza e della sua storia. Un viaggio, a tratti, anche a ritroso nel tempo per conoscere quelle realtà della campagna pugliese dove, ancora fino a un cinquantennio fa, contadini e braccianti versavano in condizioni di miseria estrema, e dove borghi e paesi dell’entroterra erano rimasti totalmente esclusi dai processi di modernizzazione e crescita economica.

Autori del calibro di Tommaso Fiore, Raffaele Carrieri, Alfonso Gatto, Mario Praz e Folco Quilici documentarono queste realtà, restituendocele con immagini e parole che costituiranno il filo conduttore dell’itinerario. Il percorso che proponiamo è dunque un viaggio nei luoghi e nel tempo per conoscere a fondo la Puglia e che non correrà il rischio di sembrare anacronistico, grazie all’aggancio alla contemporaneità, che ci garantiranno i testi di Alessandro Leogrande, l’intellettuale tarantino, precocemente scomparso, che con i suoi libri su Taranto può essere considerato il legittimo erede dei grandi scrittori d’inchiesta meridionalisti.

Negli anni Sessanta del Novecento la Esso Italiana affidò al documentarista Folco Quilici il compito di realizzare, in volo da un elicottero, una serie di film-documentari sulle regioni italiane. Da questo progetto –L’Italia vista dal cielo–, un’iniziativa che incontrò un grande successo di pubblico e critica, nacquero le pubblicazioni di vari volumi, ognuno dedicato a una regione, realizzati con la collaborazione di importanti scrittori e studiosi italiani.

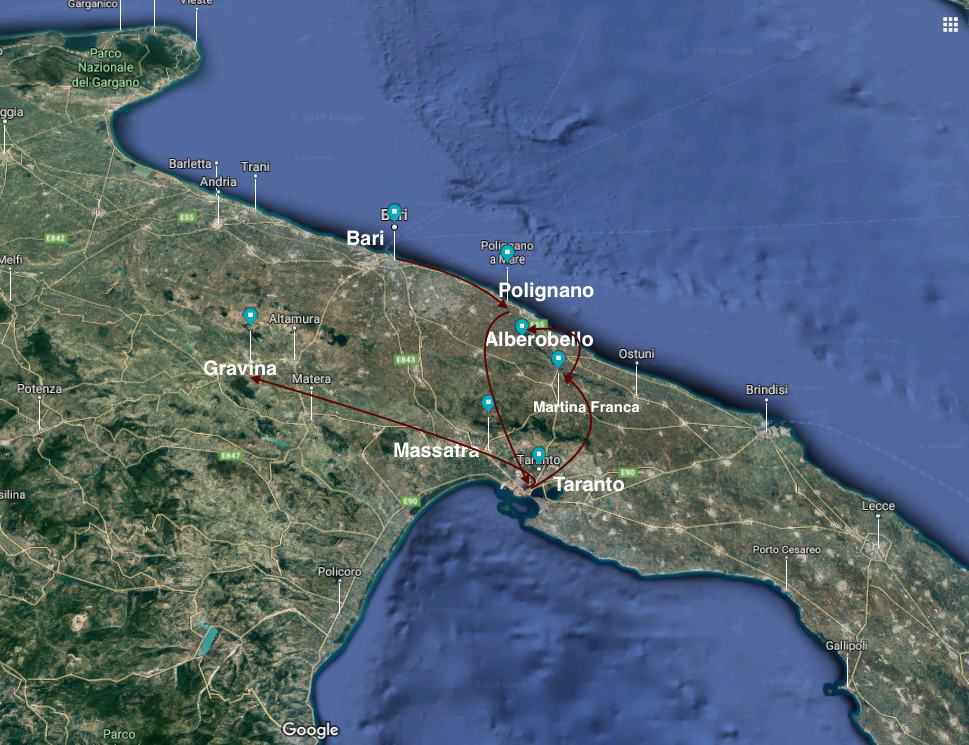

Nel 1974 fu realizzato il docu-film sulla Puglia, i cui testi furono scritti dall’anglista, critico letterario e d’arte, Mario Praz; quello stesso anno venne edito un libro cartaceo intitolato Puglia, firmato a quattro mani dallo stesso Praz, a cui fu affidata l’introduzione, e da Quilici per i testi a commento delle foto. Saliamo dunque idealmente a bordo del loro elicottero e iniziamo il nostro itinerario che farà brevi tappe a Bari, Polignano, Taranto, Massafra e Gravina, Alberobello e Martina Franca, augurandoci che per il viaggiatore la Puglia possa diventare un’incantevole scoperta, come lo fu per Folco Quilici che, a conclusione dei suoi voli sulla regione, scrisse:

La Puglia è stata, per me, un momento di scoperta […] appena s’entrava in Puglia e s’andava verso Taranto le strade si tendevano, a sottolineare la profondità d’una pianura di cui anche se si vola alti non si riusciva ad intravedere la fine, se non sull’alto del mare, scintillante limite a tutti i nostri spostamenti. Campi, campagne, strade e sentieri, elementi d’un mondo reale, punti di riferimento preciso, concreto, abitudinario. (F. Quilici, Puglia)

La ‘scoperta’ del fascino della regione, oggi apprezzata meta turistica, fu relativamente tarda e furono i viaggiatori stranieri – ci ricorda Praz – i primi a divulgarne le bellezze e sfatarne pregiudizi e falsi miti.

[…] il primo a capire la magia della regione fu […] un giornalista tedesco, Paul Schubring, che sulla «Frankfurter Zeitung» del 1908 pubblicò una serie di articoli in cui offrì la chiave del segreto con queste memorabili frasi: «Si crede generalmente che la Puglia sia un deserto monotono, un paese privo d’attrattive speciali e proprie della terra italiana. Ma chi crede a questo cartello, non mangia vitello. […] L’immenso piano della campagna, leggermente ondulato, il mare così maestoso, il cielo così infinito e sereno costituiscono una trinità grandiosa e singolare» […] La Puglia per l’uomo di poco fantasia è una piatta e monotona pianura, e a lui pare, ignaro dell’etimologia, che la parola Tavoliere rispecchi esattamente la cosa (e deriva invece dalle tabulae censuariae ossia il libro dove erano registrati i terreni posseduti dal fisco in quei territori che i re aragonesi destinarono prevalentemente al pascolo. (M. Praz, Puglia)

Il viaggiatore attento oggi non farà fatica a riconoscere, come fecero negli anni Settanta del secolo scorso, Folco Quilici e Mario Praz, e prima ancora Cesare Brandi, quanto ‘sorprendente’ sia la parola che più si addice a descrivere la regione, la sua storia millenaria e la sua fioritura storico-artistica. Scrive Praz:

Invero che c’è di più sorprendente dell’associazione della Puglia con le Crociate, dell’insediamento in Puglia d’un imperatore germanico che sognava la restaurazione dell’impero Romano, della creazione d’uno stile decorativo «sui generis» che si designa come barocco pugliese? E sorprendente ancora che sui campi di Puglia, a Canne, parve per un momento decidersi la sorte della potenza romana. […] si può talora dubitare se la regione che è sotto di noi sia proprio italiana, perché non richiamano queste distese di ulivi la Tunisia? E a quale terra lontana appartiene questa steppa? E queste bianche ripe o «falaises», non fanno pensare alle bianche ripe di Dover? E le fungaie di trulli: non abbiamo visto simili abitazioni in Cappadocia? Alvei di torrenti, le «lame» dalle pareti verticali in cui sono scavate grotte trogloditiche: non è questo il paesaggio che i pittori primitivi, come Starnina, immaginavano fosse la tebaide degli eremiti? […] Questa laguna (vicino a Taranto) ha la luce degli atolli del Pacifico. (M. Praz, Puglia)

Attraverso le parole di Quilici e Praz scorrono davanti agli occhi del viaggiatore i diversi paesaggi della Puglia e la sua storia millenaria, dall’antichità al medioevo bizantino, crociato e svevo, introducendo e lasciando pregustare quello che si potrà scoprire nel corso di questo itinerario.

Prima di atterrare idealmente a Bari, il viaggiatore percorrendo la litoranea adriatica potrà ammirare i centri storici medievali delle città marittime che si susseguono lungo la costa, ognuno con la sua candida cattedrale dalle belle forme romaniche che si specchiano nel mare.

Mario Praz ce ne racconta la storia:

Si risvegliavano nel fervore dei traffici le città marittime, si consolidavano le istituzioni comunali, e una rivolta, capeggiata da Melo da Bari (1009-12) contro i catapani bizantini provocò in suo aiuto l’intervento dei Normanni, che in pochi decenni s’impadronirono di tutta l’Italia Meridionale. Gli ambiziosi disegni dei sovrani normanni […] e quel generale movimento dei popoli europei sulle vie del Levante che furono le crociate, riportarono la Puglia a una prosperità quale aveva conosciuto ai tempi della Magna Grecia; e sorsero a partire dal secolo undicesimo le grandi cattedrali, quella di Troia con la grandiosa porta di bronzo di Oderisio da Benevento, la basica di San Nicola di Bari, circondata da quattro cortili un tempo limitati da muri e torri, la cattedrale di Trani, la cattedrale di Bitonto, la più matura espressione del romanico pugliese, la cattedrale di Siponto, il Duomo Vecchio di Molfetta che specchia nel mare le sue cupole simili a tende tartariche; a cui seguirono, anch’essa sulla riva del mare, la cattedrale di Giovinazzo, purtroppo manomessa, e quella di Altamura. (M. Praz, Puglia)

Arriviamo a Bari, prima tappa dell’itinerario, dove nel cuore del centro storico andiamo a visitare la Cattedrale dedicata a San Sabino.

Scrive Praz:

[…] l’importante monumento è il perno attorno al quale ruota la capitale della regione, qui l’intraprendenza, il carattere vivacissimo della città è trasparente […]. All’opposto dei suoi quartieri storici, la città nuova presenta, […], un piano tipico dell’urbanistica del razionalismo, iniziato per decreto di Murat. (M. Praz, Puglia)

Il centro storico di Bari ha una planimetria che evoca l’Oriente mediterraneo, sembra un labirinto di stretti vicoli e case, l’una a ridosso dell’altra, racchiuse entro i due poli architettonici e simbolici della città medievale: il Castello e la Basilica. Tra l’uno e l’altro polo si snoda un racconto urbano lungo quasi 3000 anni, fatto di strade, mosaici, chiese, edicole, confraternite, palazzi nobiliari, archi e corti che si aprono all’improvviso, dietro angoli che al viaggiatore potevano sembrare ciechi.

A ridosso di questa “Bari Vecchia” si giustappone quasi una seconda città, quella conosciuta come il “centro murattiano” a cui faceva riferimento Mario Praz.

Non vi è un vero confine, quando furono demolite le mura medievali, le due Bari si sono incontrate, senza però mai confondersi o mescolarsi. Un’unica larga strada – corso Vittorio Emanuele – separa queste due realtà urbane; attraversandola si lascia alle proprie spalle la quasba e il Medioevo e ci si ritrova a passeggiare nel borgo murattiano, caratterizzato da raffinate planimetrie ottocentesche. Questa seconda Bari ha una semplice forma a parallelepipedo, entro il quale sono disegnate a scacchiera tutte le strade. Il mare, a Nord, segna il limite della città, per questo percorrendo il centro si ha l’impressione che tutte le strade si allunghino sino a scomparire lungo la linea dell’orizzonte, dove il blu dell’Adriatico incontra il cielo.

La città, con entrambe le sue anime così nettamente distinte, quella antica del centro storico e quella moderna del centro murattiano, si ritrova unita e si riconosce nella fortissima devozione per il santo patrono venuto dal mare: San Nicola, a cui è intitolata, non la Cattedrale, ma una delle più belle basiliche romaniche dell’Italia meridionale: la basilica nicolaiana.

All’interno di questo monumento, popolare meta di pellegrinaggi sin dal Medioevo, sono conservate le reliquie del Santo, venerato sia dai cattolici che dagli ortodossi; dai resti del suo corpo, trafugato da un gruppo di marinai baresi nel 1087 dalla città di Myra, si crede che stilli ancora un liquido miracoloso con poteri curativi, chiamato manna. Mario Praz, nell’introduzione del libro dedicato alla Puglia, redatto a quattro mani con Folco Quilici, ci racconta quanto San Nicola sia, a tutti gli effetti, un santo che conserva un legame privilegiato con il mare Adriatico, al quale i pescatori pugliesi offrono ogni anno, durante la festa patronale, un’ampolla con la sacra manna, una sorta di fecondazione nuziale. Così scrive:

Oggi il ruolo taumaturgico del santo sembra essere passato in sottordine, e quasi divenuto un pretesto per uno degli spettacoli pirotecnici di cui van pazze le moltitudini meridionali, pericoloso scialo d’un paese povero, che fa pensare alla «porzione maledetta» che certe tribù d’indiani del Nord America sacrificavano ogni anno per malintesa munificenza. Tra il saettare di centinaia di bengala in pieno giorno la statua d’argento di San Nicola, circondata di mazzi di fiori bianchi, garofani e calle, montati su lunghe aste pure d’argento, va in mare, mentre il vescovo che apre la processione di barche gitta in mare un’ampolla con la manna di san Nicola. Questa fecondazione nuziale a beneficio degl’industriosi abitanti di Bari è ancora più trasparente, da un punto di vista freudiano, dello sposalizio di Venezia col mare simboleggiato nell’anello che il Doge gittava dal Bucintoro nell’Adriatico. La cerimonia di Bari è accompagnata dall’urlo lacerante delle sirene delle imbarcazioni raccolte intorno al motopeschereccio che reca la statua del santo: trasparente e strepitosa allusione, anche questa, a quell’orgasmo a cui si potrebbero applicare certe parole di d’Annunzio: «urlò come se in lui si compiesse lo strappo atrocissimo», e: «Di lontano, di lontano veniva quel torbido ardore, dalle più remote origini, dalle primitive bestialità delle mescolanze subitanee, dall’antico mistero delle libidini sacre». (M. Praz, Puglia)

Invitiamo il viaggiatore a visitare, durante il suo soggiorno a Bari, la bella Basilica, essa stessa una testimonianza del rapporto strettissimo tra la città e l’Adriatico. Costruita a ridosso del mare, che spesso arrivava in passato ad allagarne i locali, divenne il punto di riferimento ‘sacro’ per tutti quei viaggiatori che partivano o approdavano in questi lidi. Anche Luigi Fallacara, poeta e scrittore italiano, vicino ai movimenti dell’avanguardia fiorentina, originario di Bari, ne enfatizzò questa caratteristica:

[…] oggi, ove una vita febbrile tende a trasformare tutto in città di pietre e di verde, ove il mare s’allontana sempre più, respinto dai palazzi e dalle gettate, ancora il calore e la vibrazione dell’aria indicano un mare che non si vede, si sente.

Ma la basilica di san Nicola leva sempre la sua bianchezza triangolare, come una vela latina, sulle umili case della città vecchia, e nella sua cripta, l’altare d’argento che custodisce le ossa del Santo ha verdezze e cilestri di onda marina. Le colonne antiche sono corrose, come fossero piantate nel fondo del mare e sembra che tutte, come quella miracolosa che è difesa dalla cancellata di ferro, siano state divelte da misteriosi templi subacquei e rotolate dalla tempesta, per alzare questa grotta ove il mormorio della preghiera sussulta, simile a un flutto veemente. (L. Fallacara, Il paese nato dal mare)

Da Bari l’itinerario procede verso sud, lungo la nostra rotta incontreremo numerosi paesi costruiti sui colli e sulla costa che ci sembreranno tutti bianchi, resi ancora più brillanti dalla luce del sole. Facciamo tappa a Polignano.

Consigliamo al viaggiatore di trascorrere qualche giorno in questa rinomata meta turistica e balneare, costruita a picco sul mare su una profonda gravina punteggiata di fichi d’india, non solo per approfittare delle sue acque cristalline, ma per perdersi nei candidi vicoli del suo centro storico, famoso anche per aver dato i natali al cantante Domenico Modugno. La cittadina pugliese, non solo d’estate, ma durante tutto l’anno, è animata da una fervida vita culturale che ruota attorno alle iniziative promosse dal Museo di arte contemporanea Pino Pascali e da un ricco cartellone di eventi che si organizzano nel borgo medievale. Anche l’elicottero di Quilici sorvolò Polignano, il documentarista ne colse immediatamente i caratteri che ancora lo rendono un paese unico. Scrisse:

Difficilmente si potrebbe immaginare un habitat che in sé riassuma più di questo un’immagine archetipa di un paese del sud, le case candide, il cielo azzurro, il mare blu. È nello stesso tempo difficile immaginare un habitat fuso con altrettanto vigore, ma al contempo con altrettanto rispetto, nella natura del luogo. (F. Quilici, Puglia)

Non è necessario tuttavia planare su Polignano in elicottero per apprezzarne il fascino e coglierne le caratteristiche, anche arrivando in treno, la cittadina adriatica non delude il viaggiatore.

Scrive Fallacara:

Appena scesi dalla stazione, vi sorprende questa terra luminosa di mandorli in fiore. Le case bianche e rosa hanno un non so che di provvisorio e d’inattuale, come se gli uomini, ogni alba, le costruissero per una festa marina che debba durare un sol giorno.

A Polignano, l’ora è soltanto mattutina. Arrivati ai Pizziglioni, scoglio alto sul mare, compatto e frastagliato alla superficie da buche circolari, da rilievi aspri e duri come coltelli, di calcare giallastro, sembra di camminare sulla luna. […] Il mare è glauco e lontano, la brezza vi posa su velo cinereo che l’appanna. Ogni suono è attutito, ogni aspetto vivente appare inconcepibile, […]. Ma, scendendo la buia scalinata della grotta Palazzese, la potenza del mare v’investe. Vi appare dapprima ai piedi della scala, azzurro, profondo, freschissimo. E quando vi si scopre la roccia alzata delle grotte sovrapposte, sentite di essere in presenza d’un mistero marino che vi si svela. […] Parlare di bellezza qui è vano; la bellezza rapisce un sol senso. Qui bisogna parlare di immersione nell’elemento, di qualcosa che investe tutto l’essere e lo getta, con un balzo repentino, aldilà dalla storia degli uomini e dei tempi. Vi sentite affacciati ai primordi della terra, alle soglie dei mondi che tremarono di luce, dapprima, sotto le acque verdi, agli stupori degli esseri che videro, per la prima volta, emerse dai ciechi fondi marini, le scogliere curvarsi aeree, dentro l’azzurro dei cieli. (L. Fallacara, Polignano)

Lasciamo lo scenografico borgo di Polignano per dirigerci verso la prossima tappa del nostro itinerario: Taranto. Per raggiungerla, consigliamo al viaggiatore di non imboccare l’autostrada, ma di optare per quelle strade secondarie che tagliano la regione al suo interno in direzione sud, avendo così la possibilità di scoprire una zona della Puglia, fino a qualche decennio fa, fuori da ogni circuito turistico e, solo recentemente, riscoperta in tutta la sua bellezza: la Murgia.

Tommaso Fiore, originario di Altamura, uno degli intellettuali e scrittori pugliesi di maggior spicco del Novecento, dedicò alle campagne pugliesi alcuni dei suoi lavori più importanti, tra cui Un popolo di formiche. È la cronaca di un viaggio dal Tavoliere alle Murge, un viaggio attraverso i luoghi e la storia dei ‘cafoni’ meridionali. Si tratta di un reportage in forma epistolare, composto dalla serie delle Lettere pugliesi che Fiore aveva scritto nel ’25 ed inviato alla rivista «Rivoluzione liberale» di Gobetti e alla rivista «Coscientia». Quasi un nuovo genere letterario a metà tra saggio, inchiesta e racconto per narrare il Sud dimenticato, come dirà Carlo Levi, alla scoperta di un mondo «serrato nel dolore e negli usi, senza conforto, senza dolcezza». Nel volume, edito nel 1952, Fiore, che ci guiderà in questo tratto del nostro itinerario, scrive:

[…] Non occorre dirti che c’è anche una Puglia non letteraria, non retorica, del tutto ignorata, desolata, tetra, respingente, disperata, da tutti per calcolo e per viltà trascurata, quella della Murgia di nord-ovest e dei suoi anche più rozzi contadini. […] Se scendi da Bari per la Bari-Taranto, prendendo la Gioia-Rocchetta, puoi percorrere tutta questa zona dalla Sella di Gioia, […] sino alla Sella di Minervino. Per tutta la sua larghezza di una cinquantina di chilometri s’innalza a terrazze sempre più elevate sino ad un massimo di 686 metri, con isoipse parallele al mare, talché chi ascende questa gradinata per la Bari-Taranto o la Bari-Altamura, può, nei vari punti cui raggiunge la linea di displuvio, godere il doppio spettacolo dei due versanti, di quello dell’Adriatico, intensamente alberato di ulivi e mandorli, con in fondo le forti tinte azzurrine e viola del mare e qua e là gl’innumerevoli borghi distesi come strisce bianche, e quello poi della brulla solitudine murgiana. […] Il paesaggio, nella sua desolata sconfinatezza, nella sua assenza di linee forti, suggestiona ed invita l’occhio a frugare con uno struggimento di morte. […] Ma dall’orizzonte, invano spiato, ci richiamano qualche lembo di strada e le innumerevoli indicazioni dei solchi, dei muretti di pietra a divisione dei poderi, che s’innalzano, si arrampicano, discendono su per le Murge, dovunque s’intersecano e si arruffano come una capellatura. […] A primavera i terreni meno magri diventano enormi riquadri di verde, fra cui arde qualche fiammata della senape in fiore, e il piano si raccende tutto del giallo di narcisi, del rosso di papaveri selvatici, del bianco di ombrelline. (T. Fiore, Un popolo di formiche)

E ancora in un’altra delle Lettere pugliesi, confluita in Un popolo di formiche, Fiore parla di uno degli aspetti caratterizzanti il paesaggio murgiano, nel quale il viaggiatore s’imbatterà sicuramente: i muretti a secco, recentemente inseriti nella lista degli elementi immateriali dichiarati Patrimonio dell’umanità dall’Unesco. I muretti a secco, considerati una delle più armoniose espressioni di relazione tra l’uomo e l’ambiente, nascono soprattutto dalla fatica contadina, che per dissodare i terreni e renderli più facilmente coltivabili, dovevano liberarli dalle molte pietre calcaree presenti, e così impilavano pietre una sull’altra senza utilizzare altro materiale se non terra asciutta.

Ancora oggi questi muretti disegnano la campagna murgiana, quasi come dei ricami biancastri sul terreno scuro.

Continua Fiore:

Ora, dopo Putignano, sempre tra folta vegetazione, e dove si stende qualche straccio di vecchia boscaglia comitale di querce, spuntano trulli innumerevoli dal terreno, […] e dovunque muri e muretti, non dieci, non venti, ma più, molti di più, allineati sui fianchi di ogni rilievo, orizzontalmente, a distanza anche di pochi metri, per contenere il terreno, per raccoglierne e reggerne un po’ fra tanto calcare. Mi chiederai come ha fatto questa gente a scavare ed allineare tanta pietra. Io penso che la cosa avrebbe spaventato un popolo di giganti. Questa è la murgia più aspra e sassosa; per ridurla a coltivazione, facendo le terrazze, come mi dicono si sia fatto nel Genovesato, sulle colline di S. Giuliano fra Pisa e Lucca, sul lago di Garda, nelle cinque Terre oltre la Spezia e di qualche altro luogo, non ci voleva meno della laboriosità di un popolo di formiche. (T. Fiore, Un popolo di formiche)

Lasciamo la campagna murgiana che si è spalancata davanti a noi lungo una delle strade provinciali che collegano Bari a Taranto e riprendiamo idealmente a seguire il volo dell’elicottero di Folco Quilici per godere, grazie alle sue parole, di una prospettiva aerea sul paesaggio dove sorge il capoluogo jonico. Scrive Quilici:

[…] Sulla costa ionica, oltre Taranto ci apparvero – come se d’un tratto fossimo nel Pacifico del Sud – lagune e atolli delle Taumatu; non magia né allucinazione: ma reale sovrapposizione di due realtà geografiche, un esotismo subito smentito da quel mediterraneo vero, quasi da iconografia che s’affrettò a riapparire davanti ai nostri occhi quando – poco dopo – sorvolammo il vecchio quartiere dei pescatori di Taranto. (F. Quilici, Puglia)

Taranto sorge nel punto più interno di un golfo estremamente scenografico, una parte del centro urbano si sviluppa sulla terraferma –Taranto nuova –, mentre la parte più antica –Taranto vecchia, con il tipico quartiere dei pescatori a cui faceva riferimento Quilici – su un isolotto, che a sud-ovest guarda verso il mare aperto, Mare Grande, mentre a nord est si specchia nell’insenatura naturale di un mare interno, chiamato Mar Piccolo. Il viaggiatore, giunto fin qui, potrà perdersi nel centro storico della città, caratterizzato da un disordinato ordito medievale di vicoli e viuzze dal sapore medio-orientale e dominato dal bel Castello aragonese, costruito in eleganti forme rinascimentali e oggi prestigiosa sede della Marina Militare Italiana.

Raffaele Carrieri, scrittore, poeta e affermato critico d’arte tarantino, raccontò e documentò la maniera affatto particolare in cui la città viveva, e in parte vive ancora, il suo rapporto con l’antico. Ne scrisse nell’inserto, relativo alla Puglia, pubblicato nel 1974 sul settimanale «Epoca», che aveva commissionato una serie di monografie su alcune regioni italiane a grandi autori, giornalisti e scrittori.

Così scriveva Carrieri:

L’antichità dalle mie parti non può essere riassunta in un manuale di archeologia. I muratori che costruiscono le case trovano punti d’appoggio sui fusti delle colonne doriche che spuntano dal terreno. Nell’oratorio della chiesa della Trinità, a Taranto, su una colonna del tempio di Artemis, hanno costruito il castelletto delle campane. Con i pezzi di anfiteatro si sono alzati muri maestri, torri e torrioni, e anche un teatro dove cinquant’anni fa ho assistito a un’opera, “Nina pazza per amore” del concittadino Giovanni Paisiello. Quando ero ragazzo giocavo a nascondino nelle necropoli disseminate fra orti e giardini. C’erano gruppi di piccole tombe coi posti puliti: i greci si tenevano assieme nella morte scegliendo luoghi ameni e ventilati, il più vicino possibile alla costa, al mare. Mi sono sempre meravigliato della esiguità delle loro tombe, come se i pugliesi dei primi secoli fossero tutti fanciulli e fanciulle. Le suppellettili rintracciate nelle minuscole necropoli sono delicate anforette, lacrimatoi, lucerne, piccoli anelli e piccolissimi orecchini. E corone d’ulivo di una sottile e tremula foglia d’oro da mettere in testa nelle danze campestri. Quante volte mi sono riconosciuto fra le piccole Tanagre esposte nelle bacheche del Museo di Taranto. Non certo fra gli Dei barbuti e le ninfe con gli amorini a cavalcioni, e nemmeno fra satiri e fauni. Cercavo la mia origine fra le figurette minori: venditori di stoviglie, piccoli acrobati virtuosi del salto mortale e giocolieri imberbi, molto maliziosi sia nelle mani che negli occhi. (R. Carrieri, Puglia)

Non solo l’incontro con l’antico è un’esperienza comune a Taranto, ma, percorrendo i bei lungomari cittadini, il viaggiatore potrà apprezzare meravigliosi panorami sui due mari che bagnano la città, ancora più suggestivi all’ora del tramonto. Lo scrittore vicentino Guido Piovene, nel capitolo dedicato alla città jonica del suo libro Viaggio in Italia, pubblicato nel 1957, ne parla ammirato: «Taranto vive tra i riflessi, in un’atmosfera traslucida adatta a straordinari eventi di luce. La bellezza dei suoi tramonti è luogo comune». (G. Piovene, Viaggio in Italia).

Anche Mario Praz non rimane indifferente allo spettacolo della luce che si riflette sui mari. Le parole del colto anglista e critico d’arte, scritte – a differenza di Piovene– quando in città erano già stati aperti gli stabilimenti dell’Ilva, uno dei centri siderurgici più grandi di Europa, si venano di una certa tristezza, quasi presagendo le devastanti conseguenze che avrebbe causato l’enorme complesso industriale, i cui fumi avrebbero presto finito per inghiottire la città e i suoi abitanti.

Scrive Praz:

[…] Ed è un magico momento di luce su questo suo mare a ricordarci quei versi famosi dell’idillio di Andrea Chénier che cantano della giovane tarantina portata dalle onde del mare verso il sacrificio per essere uccisa da mostri divoranti. Traducendo la leggenda in termini contemporanei come non vedere quei versi concretizzarsi nella visione di uno sviluppo industriale che sembra veramente divorante.

Lasciamo la nuova Taranto alle sue industrie, orgoglio e problema della regione. Lasciamo l’antica Taranto ai suoi musei, ricordo delle sue origini di primo insediamento greco dell’Italia del Sud. (M. Praz, Puglia)

In queste righe, scritte negli anni Settanta, vengono colte le due facce diverse e antitetiche della città: da un lato la Taranto dell’Ilva, quella dei sobborghi operai, cresciuta frettolosamente attorno allo stabilimento industriale; dall’altro la Taranto dall’enorme patrimonio archeologico che generosamente la città ha restituito dal suo sottosuolo e che oggi è custodito ed esposto al Marta, uno dei musei archeologici più belli d’Italia.

E sono proprio queste due realtà della città che cercheremo di conoscere meglio in questo itinerario dedicato ai reportages d’autore, attraverso le parole scritte dal tarantino Alessandro Leogrande, pubblicate postume nel 2018, nel libro su Taranto, intitolato Dalle Macerie. Cronache dal fronte meridionale, che raccoglie i molti articoli e le numerose inchieste precedentemente scritti dall’autore.

Così scriveva Leogrande:

Arrivando a Taranto in treno, lo sguardo è inevitabilmente portato a seguire il degradare del paesaggio verso il litorale. I campi coltivati a grano, a ulivo, a vite cedono lentamente il passo alla macchia mediterranea che accompagna le coste basse e sabbiose fino alla città: gli ultimi chilometri di ferrovia si dividono fra la monotonia irregolare degli arbusti bassi e verdi e la comparsa del mare, generalmente calmo. Poi, tutto a un tratto, ecco spuntare i primi segni della fabbrica: quell’impressionante ammasso di acciaio, cemento e fumo che devasta la terra su cui si erge. Ciminiera dopo ciminiera, cumolo di ghisa dopo cumolo di ghisa, deposito dopo deposito, la distesa sconfinata dell’Italsider occupa un territorio di quasi duemila ettari, una superficie, cioè, persino più estesa di quella occupata dall’intera città: un universo chiuso che negli anni, nei decenni, non ha accettato altro rapporto con il territorio circostante che non fosse quello di puro dominio. Così i dirigenti dell’Italsider hanno sempre pensato alla città di Taranto: come sudditanza da controllare, mera manodopera da impiegare in una produzione a ciclo continuo di cui interessano solo gli introiti e i favori che si riescono a garantire. In nome di questo è stato sacrificato tutto: l’ambiente, l’assetto urbanistico, le condizioni di vivibilità. Tutto è stato posposto in nome dell’industrialismo, in nome di un’ipotesi di sviluppo – non era che una delle ipotesi – elevata a dio infallibile e permaloso. (A. Leogrande, Dalle Macerie. Cronache sul fronte meridionale)

Questa ipotesi, ostinatamente perseguita, è costata alla città in termini di salute e di degrado ambientale un prezzo altissimo che ancora oggi Taranto sta drammaticamente pagando. Eppure esisteva un’altra strada, ed è sempre Leogrande a indicarla: quella dei beni culturali e della valorizzazione della ricchissima storia della città.

Scriveva Leogrande:

Si dice da più parti che la cultura farà risorgere Taranto. Peccato però che – di fronte alla mancata soluzione del disastro industrial-ambientale dell’Ilva, alla crisi del porto, allo sfilacciamento del tessuto urbano – la cultura venga spesso citata a vanvera. Ridotta quasi a un piatto di lenticchie da cui prendere a piene mani, nella speranza di sostituire un’improbabile, nuova “monocultura” a quella precedente dell’acciaio. […] Un progetto culturale che superi il localismo potrà essere organizzato solo a partire da due poli: il rinnovamento del Museo archeologico Marta, quale polo di ricerca legato al resto della città e del paese, e il rapporto con Matera capitale della cultura europea nel 2019. […]

Camminare per le sale del Marta provoca una strana emozione. È come scoperchiare una botola e scoprire trenta secoli di Storia, tutti insieme, alle nostre spalle. […] è possibile scorgere il flusso del tempo, dai primi insediamenti di un popolo di artigiani presso lo Scoglio del Tonno fino alle mutazione della città nell’alto Medioevo, intorno all’anno Mille. Proprio in quest’ottica è possibile percepire almeno due cose. La città è stata per millenni attraversata dai molteplici flussi culturali, artistici, commerciali che hanno solcato il Mediterraneo da sponda a sponda. […] A lungo il Museo è rimasto un corpo estraneo un corpo estraneo rispetto alla città. Oggi può essere, accanto ad altre cose, il volano per la sua rinascita. Prima ancora di un fattore di attrazione turistica (non è per questo in fondo che si fanno innanzitutto i musei?), può diventare un contenitore all’interno del quale ritrovare il flusso della propria storia e avviare una nuova fase di racconto di sé. […] Ma per fare tutto questo è importante che la città non consideri il museo (e quindi la propria Storia) come un corpo estraneo. Ma un luogo aperto con cui dialogare e da cui trarre ispirazione. (A. Leogrande, Dalle Macerie. Cronache sul fronte meridionale.)

Tra le sale del Marta, il viaggiatore che sta seguendo questo itinerario, potrà riscoprire il volto più solare di Taranto, quello della Taranto Magno Greca, lasciando diradare almeno per un po’ i fumi velenosi delle ciminiere dell’Ilva. Si sveleranno ai suoi occhi i numerosi tesori qui custoditi ed esposti: vasi, statue, oreficerie che testimoniano l’opulenza raggiunta da questa colonia. Ci racconta la sua storia Mario Praz:

La rozzezza dell’imitazione dei vasi greci nei vasi apuli che spesso indulsero a richiami troppo realistici […], e che si sono continuati a produrre e falsificare, non ci faccia concludere che quella civiltà fosse pallidamente periferica e provinciale. Da Taranto si diramarono altri stanziamenti greci, come Gallipoli e Otranto, e risentirono dell’egemonia tarantina le città messapiche, il più cospicuo vestigio delle quali sono le mura megalitiche di Manduria, a triplice cerchia, […] dinnanzi alle quali morì nel 338 a. C. il re Archidamo di Sparta. La floridezza economica della Taranto greca ci è particolarmente attestata dai monili, dagli orecchini, dalle collane, e soprattutto dal grande diadema fiorito, d’oro, conservati nella Sala degli ori del Museo di Taranto. I Romani, all’epoca della loro conquista, furono soprattutto colpiti dal gran numero delle statue esistenti in città, molte delle quali opere di celebri scultori greci, come il colossale Eracle di Lisippo che fu trasportato a Roma e poi a Costantinopoli ove fu distrutto, e il colossale Zeus di bronzo dello stesso scultore, opere create entrambe appositamente per la capitale della Magna Grecia. Tra gli esemplari più insigni della statuaria tarentina la statua bronzea di Poseidone, «modellata da un artista», scrive Carlo Belli, «che oltre a conoscere tutti i segreti del mestiere, sente la divinità e la trasfonde con un impeto plastico quasi irruente». Tra le ceramiche più degne di nota il lekythos, scoperto nel 1907, rappresentante Edipo e la Sfinge:

un paradigma di pose che si ritrova nel vaso greco che dovette ispirare il quadro di Ingres. Ma del destino della Taranto greca si potrebbero ripetere oggi due versi del famoso idillio di André Chénier: «Elle est au sein des flots, la jeune Tarentine/Son beau corps a roulé sous la vague marine». E nessuna Teti l’ha sottratta «aux monstres dévorants». (M. Praz, Puglia)

Lasciamo Taranto, i suoi mostri e i suoi splendori, per proseguire il nostro itinerario ed esplorare quella zona della Puglia, a cavallo tra la provincia di Bari e di Taranto, che arriva a lambire il confine con la Lucania, caratterizzata da un paesaggio quasi surreale dominato da lame, burroni e profonde gravine. Questo territorio che si estende da Gravina, sino a Mottola e Massafra vide sorgere, tra le numerose grotte naturali che si aprono tra le rocce, una particolarissima forma di civilizzazione, nota come civiltà rupestre. Per molto tempo si è pensato che questi eremi, adibiti principalmente a luoghi di culto, fossero stati abitati prevalentemente da monaci e comunità monastiche di origine orientale. Si è invece potuto stabilire che le chiese rupestri e le cripte furono solo una delle possibili espressioni del vivere in grotta. Abitazioni e interi villaggi furono scavati sui fianchi delle lame e delle gravine, tra il X e il XV secolo, dalle popolazioni locali che scelsero la vita in rupe come cosciente alternativa a quella urbana. Si trattò di una vera e propria “civiltà rupestre“, che ha lasciato i segni della sua storia millenaria dipinti e affrescati nelle pareti di queste rocce. Sorvolando i cieli di Puglia a bordo del suo elicottero, lo spettacolo naturale delle gravine non lasciò indifferente Folco Quilici, che sentì l’esigenza di atterrare in questi luoghi per visitarli:

[…] e così sorvolando le serre rocciose di Puglia a ridosso del confine lucano, come non sentire la necessità di scendere nell’ombra di quei canaloni, di quegli spacchi, calarsi nei più profondi anfratti e illuminare – nel buio delle grotte che quella pietra rossa nasconde – lo sguardo immobile dei monaci basiliani presenti ancora nei loro dipinti, eremiti un tempo vivi nelle loro preghiere, oggi eterni nei loro affreschi, corpo unico con la roccia delle volte e delle pareti più profonde? (F. Quilici, Puglia)

Consigliamo al viaggiatore, come fece Quilici, di concedersi l’emozione di un’escursione tra queste grotte, per visitare le misteriose chiese rupestri dalle pareti affrescate, lasciandosi guidare da Mario Praz, uno dei nostri ideali compagni di viaggio, che scrive:

All’aspetto solare della civiltà greca se ne oppone nella Puglia un altro, che data dal tempo del lungo dominio bizantino. Non che gli Elleni cercassero soltanto la luce del sole (c’è il lato ctonio della loro religione), e i monaci basiliani soltanto le grotte; ma certo le «laure» («laura» resterà in russo nome di monastero) di Gravina o Massafra posson fornire argomenti a coloro che come Carducci vedevano come intessuta di sole tenebre la religione medievale. […] Nelle caverne quegli eremiti basiliani si creavano anticamere del Paradiso, e praticavano riti, digiuni, penitenze, regolati da minute prescrizioni come quelle del cerimoniale della corte bizantina. Tutto si faceva a ricetta, l’impiego delle veglie come l’iconografia delle sacre storie avveniva con la regolarità di un computer o, per rimanere nel Medioevo, con la rigida giustizia distributiva dell’oltretomba di Dante. E una forma che fa pensare al digradante imbuto dell’Inferno dantesco e alla torre scaglionata del Purgatorio è quella della, settecentesca però, scala di Santa Maria della Scala a Massafra, che fronteggia l’alta parete traforata dalle caverne eremitiche. Nella cripta della Buona Nuova il più notevole è un affresco della madonna col Bambino, ma più interessante è, nella cappella-cripta della Candelora, la madonna che tiene il Bambino per mano, […]. Anche Mottola è ricca di cripte, alcune, come quella di San Nicola, in aperta campagna; le rocce e le cripte son di solito dissimulate dagli ulivi. E ancora una volta un miraggio di terre lontane sorprende il viaggiatore […].(M. Praz, Puglia)

Consigliamo al viaggiatore, come fece Quilici, di concedersi l’emozione di un’escursione tra queste grotte, per visitare le misteriose chiese rupestri dalle pareti affrescate, lasciandosi guidare da Mario Praz, uno dei nostri ideali compagni di viaggio, che scrive:

All’aspetto solare della civiltà greca se ne oppone nella Puglia un altro, che data dal tempo del lungo dominio bizantino. Non che gli Elleni cercassero soltanto la luce del sole (c’è il lato ctonio della loro religione), e i monaci basiliani soltanto le grotte; ma certo le «laure» («laura» resterà in russo nome di monastero) di Gravina o Massafra posson fornire argomenti a coloro che come Carducci vedevano come intessuta di sole tenebre la religione medievale. […] Nelle caverne quegli eremiti basiliani si creavano anticamere del Paradiso, e praticavano riti, digiuni, penitenze, regolati da minute prescrizioni come quelle del cerimoniale della corte bizantina. Tutto si faceva a ricetta, l’impiego delle veglie come l’iconografia delle sacre storie avveniva con la regolarità di un computer o, per rimanere nel Medioevo, con la rigida giustizia distributiva dell’oltretomba di Dante. E una forma che fa pensare al digradante imbuto dell’Inferno dantesco e alla torre scaglionata del Purgatorio è quella della, settecentesca però, scala di Santa Maria della Scala a Massafra, che fronteggia l’alta parete traforata dalle caverne eremitiche. Nella cripta della Buona Nuova il più notevole è un affresco della madonna col Bambino, ma più interessante è, nella cappella-cripta della Candelora, la madonna che tiene il Bambino per mano, […]. Anche Mottola è ricca di cripte, alcune, come quella di San Nicola, in aperta campagna; le rocce e le cripte son di solito dissimulate dagli ulivi. E ancora una volta un miraggio di terre lontane sorprende il viaggiatore […].(M. Praz, Puglia)

Di vallone in vallone l’itinerario seguito da Quilici e Praz ci porta nella zona di Gravina.

Anche Alfonso Gatto, intellettuale e poeta ermetico vicino a Quasimodo, Sinisgalli e Zavattini, a tratti surrealista, e inoltre scrittore, giornalista, critico d’arte e pittore, una ventina di anni prima di Praz, era giunto a Gravina, nel corso di un lungo viaggio in Puglia per realizzare una serie di reportages che furono pubblicati sul settimanale «Epoca», in vari numeri dal 1950 al 1951. Sarà lui a guidarci in una delle chiese rupestri più suggestive del paese: San Michele delle Grotte.

Scrive Gatto:

Le «gravine» sono valli d’erosione scavate nel tufo, corse dalle acque soltanto nel periodo delle grandi piogge. Le pareti nude e verticali appaiono sforacchiate irregolarmente da numerose grotte, abitazioni trogloditiche nel Medio Evo e, purtroppo, in alcuni paesi anche ai nostri giorni. A Gravina di Puglia, esiste forse la gravina più profonda di tutta la regione, la più spettacolare. Il rione Fondovico s’addentra nelle sue gole e per una stradetta che segue la parete del burrone dà l’ingresso alla chiesa-grotta di San Michele scavata nella roccia e con un diffuso colore giallo azzurro sulle pareti, traccia d’antichi affreschi. L’atmosfera della chiesuola circolare, aperta al culto per due giorni l’anno, diventa sempre più remota, a mano a mano che si resta soli col suo silenzio. In un vano sulla destra, attraverso una grata, si vede l’ossario delle vittime dei saraceni nel 983. E si sa, per averla vista entrando, che sopra la chiesa-grotta, un’altra grotta, detta di San Marco, raccoglie pure cataste di scheletri. I fedeli hanno messo loro accanto piccole statue di Santi e persino qualcuno dei Re Magi. La vista sulla gravina ci aveva tutti ammutoliti; era d’una nudità assoluta, più sola di una necropoli e d’una fortezza. Invano avevano cercato di renderla «storica» con alcuni cipressetti turistici che le erano stati piantati nel mezzo.

L’unica cosa umana era il piccolo orto che la custode allevava, ricamava quasi, su piccoli zerbini di terra stesi nell’incastro della roccia. (A. Gatto, Puglia, terra promessa-2. La terra dei fiumi morti, in «Epoca» 23.06.1951)

I nostri reporters d’eccezione, sia il poeta Alfonso Gatto che Mario Praz, nel paese dell’Alta Murgia, rimasero colpiti e impressionati anche da altro, che a differenza delle chiese rupestri non si trova nella profondità di qualche gravina, ma si erge ben alta, nel centro della cittadina, davanti agli occhi del viaggiatore: la facciata della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Scrive Praz:

[…] ma quel che impressiona a Gravina, e non richiede altra fatica che quella di alzare gli occhi come si alzerebbero per un fuoco d’artifizio, è la facciata di Santa Maria delle Grazie: e che altro se non un magnifico fuoco d’artifizio è quell’aquila enorme che spiega i vanni nella parte più alta della facciata, sorgendo da un castello a tre torri come da macchina pirotecnica? Ha gli occhi di smalto, ma potrebbero anche sprizzare raggi. Qui siam lontani dalla civiltà rupestre, siamo anzi in periodo barocco e l’aquila e le torri formano lo stemma del vescovo Vincenzo Giustiniani da Chio: una facciata parlante, dunque a gloria di un vescovo. (M. Praz, Puglia)

Il nostro itinerario ci conduce adesso verso sud, nell’Alto Salento, in direzione della bella e nobile cittadina, in provincia di Taranto, Martina Franca. Per raggiungerla, faremo tappa ad Alberobello e attraverseremo la Valle d’Itria, oggi esclusiva meta turistica, conosciuta anche come la campagna dei trulli.

A commento delle riprese realizzate da Quilici, di cui stiamo seguendo il tragitto in direzione di Martina Franca, scriveva Praz:

L’approccio alla piccola città (che paese non può chiamarsi davvero) è graduale come un crescendo rossiniano. Fra il verde dei vigneti appaiono i primi trulli. Prima singoli e sparsi, poi a coppie, a agglomerati, capezzoli bianchi di mucche capovolte e interrate, piccole Sante Giustine da Padova, piccoli San Marchi di Venezia imitati da un bimbo con sabbie candide come quelle di Santos, o addirittura moschee, tende di Sciti o di Tartari, qualcosa di orientale, di favoloso e fiabesco, una Disneyland che mai fantasia ne sognò uguale, terra di gnomi o degli «hobbits» del «Signore degli anelli» di Tolkien; […] (M. Praz, Puglia)

Stiamo per arrivare a Martina Franca, ma prima di esplorarne l’elegante centro storico, accogliamo il suggerimento della nostra guida letteraria, e fermiamoci ad Alberobello.

Lo descrive Praz:

La città appare come cinta d’assedio da un esercito di bianchi padiglioni che, al contrario delle nere tende di Tamerlano, annunziano pace anziché strage. L’origine di questo pacifico assedio è quanto mai pratica e prosaica, derivando dal sistema d’enfiteusi che permise ai contadini di avere ciascuno il suo proprio appezzamento di vigna in affitto venticinquennale che in seguito si consolidò in proprietà: è tutto qui il segreto di questo grande prato fiorito di bucaneve di calce viva che si stende a perdita d’occhio. (M. Praz, Puglia)

Lasciando il paese dei trulli in direzione della nostra meta finale, Martina Franca, percorriamo una campagna ancora punteggiata di trulli che si diradano lentamente sino alle soglie della nobile cittadina della Valle d’Itria. Entriamo in città guidati da Praz:

La campagna e la periferia con i trulli sono il lato plebeo di Martina Franca, ma il lato patrizio è tutt’altra cosa.

Dal viale Bellini si penetra in Via Pergolesi (come appropriati i nomi dei musicisti a questa città musicale!) ed ecco si snoda il meandro miracoloso: prima una facciata barocca che nell’angustia della strada torreggia, San Domenico, e poi un palazzo dopo l’altro, palazzi dalle porte e dalle finestre incorniciate di «cartouches» rococò, curve e controcurve, «rocailles» e svolazzi, piccole facciate, piccoli cortili, piccole viuzze come in una città di bambole, abbandonate dalle favolose abitatrici per far luogo alle prosaiche famiglie d’oggi; poi, d’un tratto, l’ampio respiro d’una piazza, e là in fondo il sogno, come avviene nei veri sogni, trapassa in un altro sogno, quasi per la magia di un «micromegas» volteriano. Quella chiesa rococò il cui colore diventa roggio nella luce del tramonto, è un frammento di Baveria o di Austria che s’inserisce d’un tratto, come se Mozart si sovrapponesse a Vivaldi? Il centro della fronte, una cascata di merletti di pietra, dal color terracotta del basso a quello di rabarbaro, d’un rosa venato di verde, in alto: per riprendere la felice immagine di Cesare Brandi, che lo paragona a una retata di pesci guizzanti, nella luce del tramonto si pensa alla ricca assise delle triglie. […] Un’altra fettuccia di strada dal nome standardizzato (Corso Vittorio Emanuele), anch’essa fiancheggiata da palazzetti e balconi rococò (di nuovo una Celetna Ulice o una via Malá Strana per bambole) conduce al Palazzo Ducale, la residenza di questo finisterre del rococò europeo, di cui non s’è accorta nessuna delle vecchie guide. (M. Praz, Puglia)

Ed è qui, nella bella ed elegante Martina Franca, che invitiamo il viaggiatore a concludere il suo viaggio. Ci auguriamo che l’itinerario proposto sia stato emozionante come un volo, come quello del grande documentarista Folco Quilici, di cui abbiamo seguito la traiettoria alla scoperta della Puglia, accompagnati dagli autorevoli scrittori d’inchiesta, reporters e poeti che queste strade hanno percorso prima di noi e saputo raccontarci.

Itinerary

Itinerary

[Tedesco] ![]()

[Spagnolo] ![]()

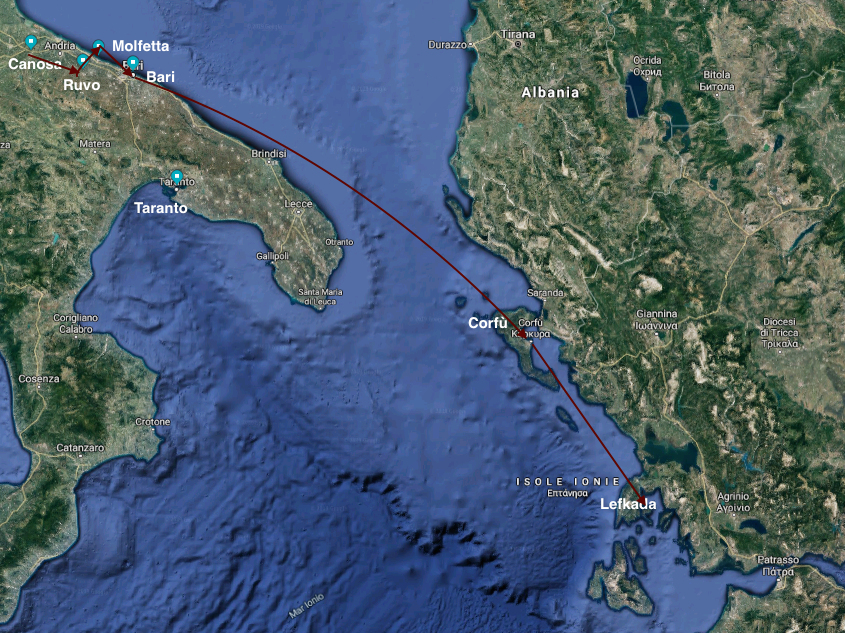

Pier Paolo Pasolini nel 1951 compie un viaggio in Puglia da dove scrive un reportage che verrà pubblicato lo stesso anno sulla testata romana «Il Quotidiano». Dagli appunti del viaggio, che portò lo scrittore da Bari sino al basso Salento, sarebbe dovuto nascere un progetto editoriale più articolato, rimasto incompiuto, dal titolo Le Puglie per il viaggiatore incantato.

In questo itinerario suggeriamo al viaggiatore di vestire i panni di un moderno e incantato flâneur e di addentrarsi per le vie delle cittadine pugliesi come fece Pier Paolo Pasolini, quando nel 1951 arrivò in treno a Bari, una città «sconosciuta, distesa contro il mare».

Pasolini, attraverso il camminare, quasi raccogliendo l’eredità di Walter Benjamin – raffinatissimo viaggiatore incantato di città – si fa insieme archeologo, giornalista, regista capace di catturare scorci e punti di vista, sociologo attento a cogliere i segni della modernità e le tracce del passato che nelle città convivono.

Il flâneur Pasolini ha la capacità di leggere la città e trasformarla in racconto, come accade ne Le due Bari; riesce a far diventare poesia la luce, le pietre porose, le strade e i vicoli del borgo antico, come nella lirica Un biancore di calce viva, cattura immagini e inquadrature di Massafra e di altri centri pugliesi per trasformali nelle locations del suo capolavoro cinematografico Il Vangelo secondo Matteo.

Invitiamo dunque il nostro viaggiatore a praticare, seguendo i passi di Pasolini, la raffinata arte della flânerie, attraversando poeticamente le città pugliesi raccontate dal poeta, perdendovisi dentro per ascoltare le storie che possono narrare.

Il nostro viaggio inizia, come in un romanzo, in una stazione ferroviaria all’imbrunire, la stazione di una città di provincia che potrebbe essere uguale a tante altre, ma a dire di Pasolini, l’arrivo alla stazione di Bari è un’avventura kafkiana:

Kafka, ci vuole Kafka. Scendere dal rapido, non potere entrare in città né avanzare di un passo fuori dal viale della stazione, può accadere solo al personaggio di un’avventura kafkiana […], io ero rimasto solo, a tremare, nel piazzale rosso, verde, giallo della stazione: in me lottavano ancora la seduzione dell’avventura e un ultimo residuo di prudenza. (P. P. Pasolini, Le due Bari)

La sensazione di smarrimento provata dal poeta è la stessa che prova il viaggiatore che, arrivato alla stazione centrale del capoluogo pugliese, vede aprirsi davanti a sé un reticolato ortogonale a scacchiera di strade, frutto del progetto di restyling urbanistico del XIX secolo promosso da Gioacchino Murat. La nuova Bari, sviluppatasi fuori dalle sue vecchie mura medievali, secondo i canoni estetici ottocenteschi delle moderne città europee, è un susseguirsi ordinato di strade e viali che disegnano una maglia geometrica totalmente estranea e quasi giustapposta alla disordinata trama mediterranea di vicoli e vicoletti che caratterizzano la città vecchia.

Conviene imboccare una strada a caso, come fece Pasolini: «così senza aver deciso nulla, scelsi una strada, una delle tante, piena di scritte luminose e mi incamminai».

Il viaggiatore si troverà in una delle tante vie borghesi del centro murattiano: grandi strade che sembrano «boulevards o avenidas» dove «si sente sospesa l’euforia del progresso di questa città che in pochi anni, rotti i legami che imprigionavano i pugliesi con tutti i meridionali a un difficoltoso complesso, ha raggiunto il livello delle città del Nord meno vocate al silenzio». (P. P. Pasolini, Le due Bari)

Bari, Palazzo Atti, foto d’epoca.

Pasolini imbocca Corso Cavour, una strada costeggiata da aiuole e alberi oramai storici, soprattutto lecci che, nelle giornate estive, offrono riparo dall’afa e rendono piacevole la ‘passeggiata’ lungo questo viale movimentato da un’esuberante vita sociale e commerciale. Scrive Pasolini:

[…] quei salumai, droghieri, farmacisti e macellai aperti alle dieci di sera, e tutta quella luce vuota, sui passanti spinti qua e là in disordine come da un vento di periferia e i gridi dei ragazzi, superstiti nell’alta serata», che catturarono l’attenzione e la curiosità di Pasolini, oggi hanno lasciato il posto a negozi alla moda, gelaterie e ristoranti; permane identico l’andirivieni disordinato della gente e dei giovani che popolano questa strada e le vicine di quella «risonante allegria» di cui «è piena questa città. (P. P. Pasolini, Le due Bari)

In Corso Cavour si trovano alcuni dei più bei edifici della città nuova: il teatro Petruzzelli, Palazzo Atti, i monumentali palazzi della Banca d’Italia e della Camera di Commercio.

Percorrendo interamente questa strada in direzione nord si arriva al mare, qui, a conclusione scenografica del viale, si staglia, nelle sue eleganti forme liberty, il Teatro Margherita, oggi Polo delle arti contemporanee, prestigiosa sede di mostre ed esposizioni d’arte internazionali.

Nella Bari di Pasolini e del viaggiatore il mare adriatico è una presenza costante e si rivela nel suo splendore soprattutto la mattina:

Alzato il sipario del buio, la città compare in tutta la sua felicità adriatica.

Senti il mare, il mare, in fondo agli incroci perpendicolari delle strade di questa Torino adolescente: un mare generoso, un dono, non sai se di bellezza o di ricchezza. Davanti al lungomare (splendido), sotto l’orizzonte purissimo, una folla di piccole barche piene di ragazzi (i ragazzi baresi alti e biondi, coi calzoni ostinatamente corti sulla coscia rotonda, la pelle intensa, solidi) si lascia dondolare nel tepore della maretta. Nella luce stupita si incrociano i gridi dei giovani pescatori: e senti che sono gridi di soddisfazione, che il mare dietro la rotonda è colmo di pesciolini trepidi e dorati. E mentre il mare fruscia e ribolle, senti dietro di te con che gioia la città riprende a vivere la nuova mattina! (P. P. Pasolini, Le due Bari)

Consigliamo dunque di percorrere il Lungomare cittadino di mattina, quando i colori del cielo e del mare si riflettono l’uno nell’altro. Partendo dal teatro Margherita si procede in direzione sud verso la spiaggia cittadina chiamata Pane e Pomodoro. Il mare è sempre accanto al viaggiatore, fiancheggiato da un ritmico susseguirsi di lampioni di ghisa che lascia intravedere le forme della città, con le sue silhouette perfettamente riconoscibili, dal campanile della Cattedrale sino ai monumentali edifici fascisti.

A poca distanza da Piazza IV Novembre, si apre l’antico bacino portuale di Bari che nella parlata dialettale è chiamato ‘’nderre alle lanze’, cioè a terra delle lance, con riferimento all’approdo delle piccole e tipiche barche dei pescatori che, ancora oggi, non sono troppo diverse da quelle che incantarono Pasolini. Qui il viaggiatore potrà assistere, come capitò al poeta, al colorato rito laico che si consuma ogni mattina: la vendita del pescato su bancarelle spesso improvvisate, la lavorazione dei polpi e le degustazioni di molluschi crudi prese d’assolto da turisti e cittadini.

Come un polpo

Come un polpo sbattuto ancora vivo contro lo scoglio

si arricciolavano i miei pensieri

a Bari fra le barche verdi e gli inviti

favolosi dei venditori

di quella iridescente pena; ma io

non avevo che una moneta

d’impazienza e di notte,

una moneta nera dei paesi

dell’interno, che soffoca le case

fra orizzonti di corda su cui oscilla

la tarantola – un’altra pena; e tu un’altra,

quando dicesti: la pietà è più forte

dell’amore. Più rapida è volata

che il mio odio la mano sulla tua guancia.

Vittorio Bodini (Bari, 1914-Roma, 1970)

Continuando la nostra passeggiata in direzione sud, la città sembra subire una metamorfosi, gli eleganti edifici di gusto liberty e i colori vivaci del porticciolo cedono il passo all’ostentata monumentalità dell’architettura fascista che, negli anni ’20 e῾30 del Novecento, ridisegnò questo tratto della costa barese. Quasi come una cortina, questi edifici, dal grande valore architettonico, nascondevano la realtà urbana retrostante, fatta invece dalle fatiscenti ed economiche costruzioni dei quartieri popolari, che ancora oggi si distendono alle spalle del Lungomare.

A conclusione della passeggiata, consigliamo al viaggiatore una visita alla Pinacoteca Provinciale Corrado Giaquinto che ha sede all’ultimo piano dell’ex Palazzo della Provincia, oggi sede della Città Metropolitana di Bari. Si tratta di uno degli edifici più rappresentativi dell’architettura barese del periodo fascista, caratterizzato dall’eclettica ripresa, in chiave monumentale, di elementi della tradizione civico-rinascimentale italiana e classico-romana. Lungo le sedici sale del museo cittadino si snoda un interessante percorso di arte meridionale che va dal Medioevo al Novecento.

Passeggiando per la città, sarà facile apprezzare l’allegria dei baresi. Pasolini rimane affascinato dal carattere solare e spensierato di questa città adriatica e dei suoi abitanti:

[…] i baresi si divertono a vivere: ci si impegnano col cuor leggero, e col cuor leggero vanno discutendo di affari per le strade, prendendo il caffè, si recano a lavoro, senza avere nemmeno il sospetto che questo non rappresenti una piacevole avventura. […] E l’allegria dei baresi è seria, sicura e salubre: su queste teste solide il delicato biondo veneziano dei capelli (che è la carezza dell’Adriatico), perde in languore e acquista in chiarezza. Qui tutto è chiaro: anche la città vecchia, dalla chiesa di San Nicola al castello svevo, pare perennemente pulita e purificata, se non sempre dall’acqua, dalla luce stupenda. (P. P. Pasolini, Le due Bari)

In compagnia di Pasolini siamo giunti fin sulla soglia del borgo antico, dove finisce l’avventura kafkiana del poeta, ma non il nostro viaggio. Nel 1964 Pasolini dedicherà intensi versi a Bari vecchia e noi lasceremo alla parola poetica il compito di guidarci per questi vicoli:

Un biancore di calce viva, alto,

– imbiancamento dopo una pestilenza

– che vuol dir quindi salute, e gioiosi

mattini, formicolanti meriggi – è il sole

che mette pasta di luce sulla pasta dell’ombra viva, alonando, in fili

di bianchezza suprema, o coprendo

di bianco ardente il bianco ardente

d’una parete porosa come la pasta del pane

superficie di un medioevo popolare

– Bari vecchia, un alto villaggio

sul mare malato di troppa pace –

un bianco ch’è privilegio e marchio

di umili – eccoli, che, come miseri arabi,

abitanti di antiche ardenti Subtopie,

empiono fondachi di figli, vicoli di nipoti,

interni di stracci, porte di calce viva,

pertugi di tende e di merletto, lastricati

d’acqua odorosi di pesce e piscio

– tutto è pronto per me – ma manca qualcosa.

(P. P. Pasolini, Un biancore di calce viva, in Poesie in forma di rosa)

Appena si entra a Bari vecchia si ha l’impressione di essere entrati in un bianco labirinto di vie e viuzze esaltate dalla luce del sole, in un dedalo di case e bianche chianche che si avviluppano su se stesse, in una città viva popolata – come scrisse Pasolini – da umili, miseri arabi, tanti figli e nipoti.

Per conoscere meglio la vera Bari vecchia, possiamo provare a seguire dei percorsi secondari alla ricerca delle storie e delle leggende custodite nei vicoli del borgo, poiché come dice Marco Polo, ne Le città invisibili di Calvino, per descrivere una città non è sufficiente parlare delle sue architetture e del suo aspetto.

Invitiamo il viaggiatore ad addentrarsi in una stradina molto caratteristica, strada Meraviglia, dove si trova un balcone costruito sopra un bell’arco cinquecentesco su cui è nata una romantica leggenda.

Si dice che l’arco fu costruito in una sola notte per permettere a due giovani amanti, che abitavano l’uno di fronte all’altro, di incontrarsi furtivamente e di amarsi sino all’alba, contro il volere della famiglia della fanciulla. La storia dei Romeo e Giulietta baresi ha reso popolare questo angolo di Bari, frequentato da giovani coppie e turisti romantici. In realtà la storia del balcone ‘galeotto’ sembra essere diversa. L’arco è una soluzione architettonica molto comune a Bari vecchia, se ne contano almeno cinquanta, in gran parte realizzati per creare piccoli passaggi tra i vicoli della città. Quello in strada Meraviglia fu costruito su una precedente struttura duecentesca, per volere della nobile famiglia Meravigli o Meraviglia, giunta a Bari al seguito della regina Isabella d’Aragona, per collegare due palazzi di sua proprietà.

Bari vecchia, Arco Meraviglia

Il nostro itinerario alla scoperta delle storie della città vecchia porta il “viaggiatore incantato” in un vicolo, chiamato strada Quercia, poco lontano dal Castello Svevo. Al numero dieci, infissa sotto un balcone, si trova una piccola scultura, una testa di moro, nota alla popolazione locale come la cepe du turk. Si tratta di una maschera apotropaica che raffigura una testa mozzata, con i capelli raccolti in un turbante, baffi e uno sguardo vagamente allucinato. Nonostante si tratti di un motivo decorativo molto comune nell’arte pugliese, che compare frequentemente tra i capitelli delle cattedrali e dei castelli, nei portali scolpiti delle basiliche e in numerosi arredi liturgici, su questa piccola scultura di Bari vecchia è fiorita una macabra leggenda, ambientata nel periodo storico in cui in città governavano gli arabi.

Vuole la tradizione che la testa mozzata sia quella dell’emiro Muffarag che resse Bari tra l’853 e l’856 e che provò a convertire i baresi all’islam. Si racconta che la notte del 5 gennaio, per mostrare il proprio valore, decise di affrontare una strega, creatura leggendaria dell’immaginario folklorico pugliese: la temuta Befanì. Essa aveva l’abitudine di aggirarsi la notte della vigilia dell’Epifania, marcando le porte delle case di coloro che erano prossimi alla morte e decapitava chiunque incrociasse il suo cammino. Proprio questa fu la sorte dello sfortunato emiro, la cui testa rimase pietrificata e infissa nel luogo dell’accaduto.

Lasciamo alle nostre spalle questo vicolo e la sua leggenda per scoprire, in compagnia di Pasolini, uno degli aspetti più caratteristici della città vecchia e della sua gente «che vive molto all’aperto seduta sulle soglie della casa».

La vita nel borgo antico, infatti, si svolge sulla strada e, quasi sempre, le porte delle case sono aperte. Le bianche strade, profumate di detersivo, ospitano salottini improvvisati, piccoli banchi di lavoro artigianale, bancarelle e vere e proprie piccole cucine. Il vicolo che si apre oltrepassato Arco Basso, nelle immediate vicinanze di Piazza Federico II, ribattezzato recentemente strada delle orecchiette oggi è diventato un’attrazione turistica. Lungo questa strada, signore baresi, sedute una accanto all’altra, sull’uscio di casa, preparano ogni giorno la pasta tipica locale.

Non solo il cibo si prepara e a volte si consuma per strada, ma a Bari vecchia i bambini giocano ancora all’aperto, non è raro imbattersi in comitive di ragazzini che improvvisano partite di calcio nelle piazze lastricate e tra i vicoli cittadini.

Ci piace immaginare che un grande amante del calcio come Pasolini, che partecipava sempre volentieri a partitelle improvvisate per strada, come racconta l’intimo amico Ninetto Davoli, si sarebbe divertito a giocare nella piazza di Santa Maria del Buon Consiglio, dove, fino a qualche decennio fa, bande di ragazzini gareggiavano e palleggiavano tra i resti di una basilica del X secolo, driblando colonne romane.

Questa piazza, dove si dice che anche il calciatore Antonio Cassano, da bambino, si sia allenato, si trova all’estremità della penisola sui cui sorge Bari vecchia, quasi nascosta tra le strade del borgo.

Il viaggiatore, scendendo qualche gradino, per colmare il dislivello di quota con il piano stradale, realizzerà di non trovarsi in una vera piazza, ma di stare percorrendo la navata di una basilica del X secolo, rimasta priva della sua copertura e delle murature laterali. Questo spazio è impreziosito dalla presenza di bellissime colonne di marmo, sormontate da capitelli decorati con motivi vegetali, allineate su file parallele e poggianti su un basamento che tradisce la presenza di antichi mosaici.

Anche questa chiesa ha una storia antica da raccontare e, infondo, poco importa se sia una storia vera o una leggenda. Si tramanda di un sanguinoso scontro, avvenuto nell’anno 946, tra i nobili bizantini e il popolo. Si narra che i baresi riunitisi nella chiesa, che al tempo si chiamava S. Maria del Popolo, orchestrarono un agguato affinché avesse fine l’odiosa consuetudine che legittimava i signori a esercitare lo jus primae noctis con le novelle spose. Il piano andò a buon fine e numerosi nobili trovarono la morte. Fu allora che i bizantini in città rinunciarono ad ‘accompagnare’ – come si usava dire – le fanciulle appena sposate a casa. Da quel momento la chiesa cambiò la sua intitolazione, in ricordo della decisione presa proprio tra le sue mura, diventando per i baresi la Madonna del Buon Consiglio.

Con le sue storie e leggende, lasciamo Bari, «una città a cui ci si affeziona» e dalla quale ci auguriamo il “viaggiatore incantato” possa, come Pasolini, partire «con la segreta promessa di ritornarci».

Dal capoluogo pugliese viaggiamo con Pasolini in direzione sud-ovest verso Alberobello, «forse il capolavoro delle Puglie». (P. P. Pasolini, I nitidi trulli di Alberobello).

Durante il tragitto si potrà ammirare il paesaggio caratterizzato dal colore intenso del terreno, dai muretti a secco e dagli ulivi. Scrive Pasolini:

[…] tra Murgia e Adriatico la terra è arancione, un leggero tappeto arancione arabescato da muretti dello stesso colore e da radi boschi di ulivi d’un verde carico, vicino al celeste, tra cui ogni tanto, compare un gregge di pecore color malva. (P.P. Pasolini, I nitidi trulli di Alberobello).

Il pittoresco centro agricolo delle Murge nel quale siamo giunti, seguendo Pasolini, è stato riconosciuto nel 1996 Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco, per il notevole interesse architettonico delle sue tipiche abitazioni: i trulli, che conferiscono al borgo quasi una dimensione fiabesca.

Il paese dei trulli è per Pasolini un paese dalle forme perfette:

[…] un paese perfetto la cui forma si è fatta stile nel rigore in cui è stata applicata. Dal primo muro all’ultimo, non un corpo estraneo, non un plagio, non una zeppa, non una stonatura. L’ammasso dei trulli nel terreno a saliscendi si profila sereno e puro, venato dalle strette strade pulitissime che fendono la sua architettura grottesca e squisita. […] Ogni tanto nell’infrangibile ordito di questa architettura degna di una fantasia, maniaca e rigorosa – un Paolo Uccello, un Kafka – si apre una frattura dove furoreggia tranquillo il verde smeraldo e l’arancione di un orto. E il cielo…È difficile raccontare la purezza del cielo […] un cielo inesistente, puro connettivo di luce sulle prospettive fantastiche del paese. (P. P. Pasolini, I nitidi trulli di Alberobello).

Il trullo, lontano erede del modello costruttivo squisitamente mediterraneo del thòlos, con la sua riconoscibile forma tronco-conica, è una costruzione realizzata a secco che nasce dalla sapienza e dall’ingegno contadino. Per rendere coltivabile il pietroso terreno calcareo della zona. Gli agricoltori erano costretti a rimuovere gli abbondanti strati di roccia presenti nel suolo e decisero di utilizzarli come materiale da costruzione. E così, osserva il poeta ingegnere lucano Leonardo Sinisgalli, «l’astuzia contadina da un segreto o da un caso trasse una regola. Che per adattarsi alle virtù del materiale riuscì a sottrarsi al rigorismo della geometria». (L. Sinisgalli, Prefazione alla La valle dei trulli di M. Castellano)

L’abilità costruttiva degli agricoltori di Alberobello era stata ammirata, circa un ventennio prima del viaggio pugliese di Pasolini, da Tommaso Fiore, intellettuale impegnato nella denuncia delle misere condizioni di vita delle classi contadine. Nelle sue Lettere pugliesi, confluite in un Popolo di formiche, scrive:

Avrai sentito parlare anche a Torino dei nostri trulli, diamine! Tu però forse non sai che la zona dei trulli ad Alberobello è stata dichiarata monumentale, né più né meno che la passeggiata archeologica di Roma. Ma io ad Alberobello, di memorando, di eccezionale, di veramente monumentale non ci ho trovato che la laboriosità dei contadini e degli agricoltori…(T. Fiore, Un Popolo di formiche)

Tommaso Fiore descrive i trulli con queste parole:

[…] sono minuscole capanne tonde, dal tetto a cono aguzzo, in cui pare non possa entrare se non un popolo di omini, ognuna con un piccolo comignolo ed una finestrella da bambola, e con quella buffa intonacatura sul cono, che è la civetteria della pulizia, e dà l’impressione di un berretto da notte ritto sul cocuzzolo d’un pagliaccio, con anche, per soprammercato, una croce o una stella in fronte, dipinta con calce! (T. Fiore, Un Popolo di formiche)

Pasolini al cospetto di queste bizzarre architetture popolari rimane folgorato:

Di un trullo isolato si potrebbe parlare solo con i termini della cristallografia. Tutti corpi solidi vi sono fusi mostruosamente per dar forma a un corpo nuovo, delicato, leggero. I tetti a punta, di un nero cilestrino, si staccano improvvisi da questa base contorta e armoniosa, per riempire il cielo di magiche punte. (P. P. Pasolini, I nitidi trulli di Alberobello).

Anche il viaggiatore moderno, quando arriva ad Alberobello, ha l’impressione di trovarsi in un luogo fuori dal tempo e in una dimensione magica, eppure queste costruzioni sono relativamente recenti e nascono, non tanto dalla magia, ma per ragioni ben più pratiche, ad essere precisi per ragioni di natura fiscale! I trulli della Murgia pugliese sono indissolubilmente legati alla fama e alla leggenda nera del conte di Conversano, Gian Girolamo Acquaviva d’Aragona, conosciuto come il Guercio di Puglia. Il temuto feudatario, noto per la sua spregiudicatezza e per una politica molto ambiziosa, amministrava nel XVII secolo questi territori in nome dei Viceré spagnoli. Vuole la tradizione locale che il conte, avido di profitti, contravvenendo al divieto regio di costruire nuove città, avesse permesso l’edificazione dei trulli, per meglio sfruttare le risorse agricole di quei terreni e il lavoro dei contadini. Si racconta che in occasione delle visite regie di controllo, il Guercio facesse abbattere in tutta fretta i coni, costruiti a secco e quindi facilmente demolibili, per poi farli ricostruire, non appena ‘l’accertamento fiscale’ spagnolo si fosse concluso.

Oggi Alberobello, una delle più frequentate mete turistiche della Puglia, ha perso molto del fascino che vi riscontrò Pasolini. Egli ebbe il privilegio di passeggiare per la sua piazza centrale non ancora invasa da turisti famelici dei gadget kitsch e a poco costo, che oggi si vendono ad ogni angolo. Anche per questo giunti fino a qui, consigliamo al viaggiatore una piccola deviazione. A soli 5 km in direzione Nord-Ovest si trova un vero e proprio gioiello del patrimonio storico-artistico pugliese, si tratta della piccola chiesa del Barsento, risalente al 591 d.C.

Lasciamo le dolci colline della Murgia e, attraversando un paesaggio che sembra lentamente digradare a terrazzi verso il golfo di Taranto, giungiamo con Pasolini a Massafra:

[…] una città che sorge su un colle spaccato a metà da un torrente. Si immagini una prospettiva del Tevere, la più grandiosa, la più aerea, e, al posto dei palazzi, delle cupole, dei muraglioni – e dell’acqua – un abisso di rocce. Aggrappate a queste rocce, col loro stesso colore, le vecchissime casa di Massafra, spaccata come il colle a metà dalla profonda gola. (P. P. Pasolini, I nitidi trulli di Alberobello)

Questa singolare cittadina pugliese, che diventerà una delle locations del film il Vangelo secondo Matteo, è costruita sulle due sponde della profonda gravina di S. Marco. Tre ponti oggi collegano i due versanti, quello orientale ospita la città nuova e su quello occidentale sorge il borgo antico. Nel suo territorio si trovano numerosi insediamenti e chiese rupestri, non solo rifugio per comunità monastiche italo-greche, ma espressione di una vera e propria civiltà che aveva scelto di vivere in grotta.

Il viaggiatore incantato, seguendo Pasolini, scoprirà il «puro medioevo» di Massafra, le sue strade, il suo ponte, e il suo forte. Scrive Pasolini:

[…] si aggrovigliano, come visceri, i vicoli e le stradine scoscese […]. Il puro medioevo, intorno. Ti spingi giù verso il basso e arrivi alle mura di un forte, svevo o normanno, puntato come uno sperone verso là dove l’abisso di Massafra si apre sulla pianura sconfinata. (P.P. Pasolini, I nitidi trulli di Alberobello)

Il forte a cui si riferisce il poeta è il Castello, che si raggiunge percorrendo la tortuosa via Terra, sulla sinistra di piazza Garibaldi. Una maestosa mole cinquecentesca che domina il centro abitato, costruita su un precedente maniero risalente al X-XI secolo. Oggi di proprietà del Comune, il Castello ospita la Biblioteca cittadina e il Museo storico e archeologico della Civiltà dell’Olio e del Vino.

Invitiamo il viaggiatore a perdersi nei vicoli del centro storico di questa cittadina che «intorno al motivo dell’abisso di rocce che le si apre nel cuore e l’allarga in spazi vuoti e grandiosi, è di una coerenza che fa pensare al rigore dello stile». (P.P. Pasolini, I nitidi trulli di Alberobello)

Le moderne speculazioni edilizie non sono ancora riuscite ad intaccare il puro medioevo di Massafra, in questo luogo si ha l’impressione che il tempo si sia fermato. «Il tempo – dice Pasolini – in un dato anno, o secolo, si è fermato, e la città si è serbata fuori di esso, fossile e incorrotta».

Fu proprio questa dimensione di sospensione temporale che spinse Pasolini, dopo i suoi sopralluoghi in Palestina, a scegliere questa cittadina, insieme ad altri paesi pugliesi come locations per le riprese di uno dei suoi capolavori: il Vangelo secondo Matteo.

Con le poetiche inquadrature del Vangelo secondo Matteo negli occhi lasciamo Massafra per metterci nuovamente in viaggio e seguendo La lunga strada di sabba di Pasolini raggiungiamo Taranto, una città che «brilla su due mari come un gigantesco diamante in frantumi».

In realtà la città è bagnata unicamente dal mar Ionio, ma due mari e «due lingue di terra, che si protendono […] l’una in direzione dell’altra», – come scrive Guido Piovene, che a metà degli anni ‘50 pubblicò il suo celeberrimo Viaggio in Italia –, rappresentano le due anime di Taranto.

La città sorge nel punto più interno di un golfo estremamente scenografico, una parte del centro urbano si sviluppa sulla terraferma –Taranto nuova –, mentre la parte più antica –Taranto vecchia – su un isolotto, che a sud-ovest guarda verso il mare aperto, Mare Grande, mentre a nord-est si specchia nell’insenatura naturale di un mare interno, chiamato Mar Piccolo. I due mari si congiungono in soli due punti, il canale naturale di Porta Napoli e quello, artificiale e navigabile, che separa l’insediamento urbano storico dalla parte più estesa e moderna della città.

Molto è cambiato dai tempi in cui Paolini e Piovene giunsero nel centro ionico, Taranto non è più una «città perfetta» e viverci non «è come vivere nell’interno di una conchiglia, di un’ostrica aperta»

Ricorda Alessandro Leogrande, il giovane e impegnato intellettuale tarantino precocemente scomparso:

Anche nella Lunga strada di sabbia di Pasolini c’è ancora un’Italia del prima. Non è difficile scorgere le tracce di una Taranto che non c’è più, quasi un’altra città su cui ne è stata edificata un’altra, in pochi anni, […]. Le immagini fissate su carta da Pasolini sono le ultime prima della costruzione dell’Italsider; pertanto rileggerle è un po’ come collocarsi dalla parte opposta della parabola […].

Taranto, non è più la stessa città, oggi si trova a fare i conti con le pesantissime conseguenze in termini di salute e di degrado ambientale, causate da uno dei poli industriali-siderurgici più grandi d’Europa: l’ex Italsider, ora Ilva. Una gestione politica sconsiderata per decenni ha tenuto sotto scacco la popolazione, chiedendo di barattare la propria salute in cambio del lavoro.

Pasolini poté invece ammirare: «Qui Taranto nuova, là Taranto vecchia, intorno i due mari, e i lungomari. Per i lungomari, nell’acqua ch’è tutto uno squillo, con in fondo delle navi da guerra, inglesi, italiane, americane, sono aggrappati agli splendidi scogli, gli stabilimenti».

Il viaggiatore, andando alla ricerca di una Taranto autentica, potrà scorgere i segnali di una città che ha scommesso di riemergere dai fumi grigi delle sue ciminiere, gli sforzi di un rinnovamento culturale che vuole restituire a questo luogo la sua bellezza più che perduta, nascosta da una coltre di indifferenza, aldilà della quale la città può offrire non solo incantevoli paesaggi, ma anche rivelare la ricchezza del suo patrimonio culturale e della sua storia millenaria.

Questo itinerario può iniziare dalla Taranto nuova, caratterizzata da un’elegante planimetria ottocentesca alla francese e che, con le sue «piacevoli strade […] decorate da vetrine di dolci», destò l’ammirazione anche di Guido Piovene. Lo scrittore vicentino dedicò al capoluogo ionico parole di ammirazione:

[…] nonostante i grandi edifici di gusto discutibile del tempo fascista e la loro falsa grandezza, Taranto nuova è amabile, e la sua grazia naturale è più profonda e più forte della retorica […]. Passeggiandovi si hanno frequenti scorci sui due mari. (G. Piovene, Viaggio in Italia)

Percorrendo il bellissimo lungomare Vittorio Emanuele III che costeggia la città nuova si gode una incantevole vista, poiché «Taranto vive tra i riflessi, in un’atmosfera traslucida adatta a straordinari eventi di luce. La bellezza dei suoi tramonti è luogo comune». (G. Piovene, Viaggio in Italia).

Lungo questa strada, rallegrata da lussureggianti giardini, ci si imbatte nei resti di alcune colonne romane.

Taranto è così, dal sottosuolo emerge il suo passato: lo spazio oggi occupato dalla città nuova, anticamente era una necropoli e, nel corso dei secoli, ha restituito numerosissimi reperti archeologici. Quelli che non sono stati trafugati da generazioni di ladri e tombaroli, sono andati ad arricchire il patrimonio di uno dei musei archeologici più importanti d’Italia: il Marta.

Alla fine di questa passeggiata sul mare, non resta che attraversare il ponte girevole, un ponte costruito alla fine del XIX secolo, che si apre nel mezzo per consentire il passaggio di grandi navi industriali, per addentrarsi nella città vecchia, «un monumento per se stessa». Qui il viaggiatore si potrà perdere nuovamente nel disordinato ordito medievale di vicoli e viuzze che ha già conosciuto a Bari vecchia.

Scrive Piovene:

Per riparare l’interno della città dagli attacchi nemici, forse dal vento e dal calore, le abitazioni lungo il porto formano un muro ermetico, ed i vicoli aperti perché si possa penetrarvi, molto più stretti delle calli più strette di Venezia, piuttosto che vicoli sono interstizi, fessure tra una casa e l’altra, quasiché fossero tagliate con una lama. La città interna è chiusa come in un guscio d’uovo. […] All’interno del guscio si ha poi una matassa di strade, strette ma pulite ed asciutte secondo il costume pugliese. (G. Piovene, Viaggio in Italia)

Il bel Castello aragonese domina il borgo antico. Fu fatto costruire da Ferdinando d’Aragona tra il 1481 e il 1492 e oggi è la prestigiosa sede della Marina Militare Italiana che proprio a Taranto ha uno dei suoi arsenali più importanti.

Dopo una visita all’interno di questo gioiello dell’architettura rinascimentale, il viaggiatore potrà proseguire la sua passeggiata lungo la riva del Mar Piccolo, dove si stende il caratteristico quartiere dei pescatori. Oggi la città sta cercando di recuperare la genuina bellezza di questo luogo, in parte intaccata da vaste zone di degrado e edifici fatiscenti. Eppure questo luogo conserva un particolare fascino decadente, non è difficile, passeggiandovi, immaginarla come l’illustrazione di «una novella orientale, di quelle dove i pesci parlano e sputano anelli preziosi». (G. Piovene, Viaggio in Italia).

Lasciamo Taranto con i versi struggenti della poetessa milanese Alda Merini:

Non vedrò mai Taranto bella

non vedrò mai le betulle

né la foresta marina: