Itinerary

Itinerary

Viaggio senza limiti

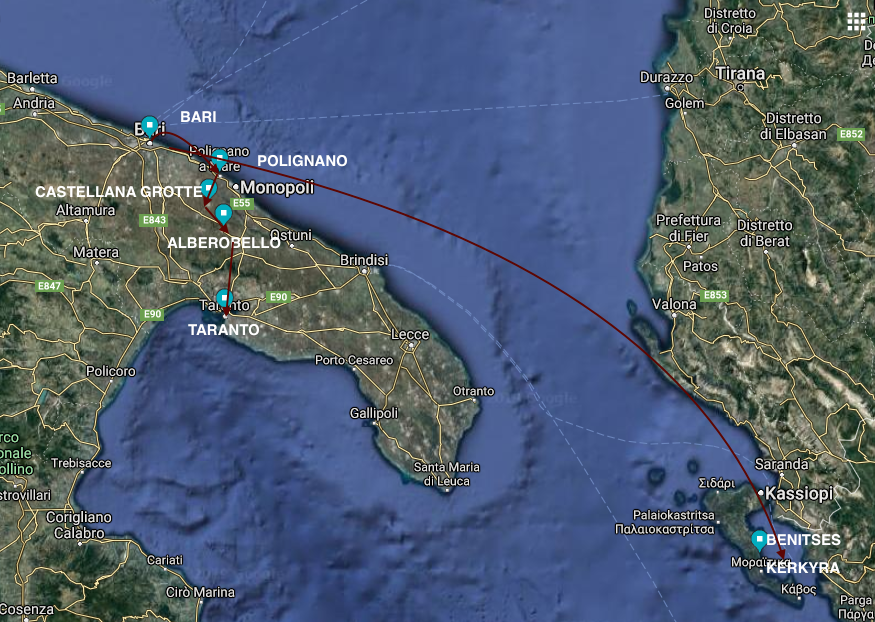

Bari, Polignano, Castellana Grotte, Alberobello, Taranto, Corfù, Benitses

[Tedesco] ![]()

[Spagnolo] ![]()

Questo itinerario è stato concepito per soddisfare il legittimo desiderio di viaggiare e di conoscere di ciascuno di noi, nessuno escluso. Affinché viaggiare possa essere un’esperienza inclusiva e stimolante, affinché nessun limite precluda la possibilità di vivere a pieno la magia di un viaggio, abbiamo pensato un percorso il più possibile privo di barriere architettoniche, ma ricco di stimoli culturali e di bellezze paesaggistiche. Non un itinerario “diverso”, ma un itinerario per tutti, senza limiti, come il titolo che abbiamo deciso di assegnare a questo percorso. In quest’ottica abbiamo pensato di includere nel tour che proponiamo alcune delle mete e delle destinazioni di tutti gli itinerari già concepiti nell’ambito del portale di Polysemi, che soddisfino il più possibile i requisiti necessari ai viaggiatori con bisogni speciali, raccontate, come da prassi, dai letterati e dagli intellettuali che hanno viaggiato prima di noi tra Puglia e Isole Ionie. Durante la costruzione di questo itinerario ci siamo resi conto di come negli ultimi anni siano stati effettuati diversi progetti di adeguamento dei beni architettonici, paesaggistici e culturali in termini di accessibilità per alcuni tipi di bisogni; tuttavia è ancora tanto il lavoro da fare per garantire una reale fruibilità da parte di tutti i viaggiatori. Nel nostro itinerario “senza limiti” sono stati inseriti luoghi privi di barriere che ostacolino la mobilità e la percorribilità; per ciascuna meta sono stati inoltre indicati gli eventuali ausili che garantiscono la fruibilità del luogo per diversi tipi di bisogni. Abbiamo creato mini itinerari, riassunti attraverso mappe visualizzate, che ne facilitano la consultazione.

ACCESSIBILITÀ: percorso senza barriere (in piano, con rampa, con ascensore), percorso tattile dall’ingresso della stazione ai binari

FRUIBILITÀ: sistemi di informazioni al pubblico sonori e visivi

(Foto Di Haragayato – Photo taken by Haragayato using a FinePix40i, and edited., CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=909819)

La prima tappa del nostro itinerario è Bari. Sia che si arrivi in aereo o che si raggiunga la città in treno, il viaggio può iniziare tranquillamente, poiché sia l’Aeroporto che la Stazione ferroviaria Centrale sono accessibili. In particolare nella Stazione Centrale di Bari sono attualmente in corso ulteriori lavori di ristrutturazione che garantiranno il miglioramento della fruibilità. Segnaliamo che proprio dalla stazione parte il “percorso di luce”, un tragitto pensato per non vedenti ed ipovedenti che si snoda per circa 2,5 km nel centro murattiano di Bari. Una pista tra le più lunghe al mondo, realizzata in mattoni tattili che segnalano i percorsi liberi, le relative deviazioni, gli attraversamenti stradali e gli ostacoli superabili o invalicabili; tuttavia si segnala che i semafori non sono dotati di segnalatori acustici, si consiglia pertanto ai non vedenti accompagnati. Alla stazione di Bari, arrivò Pier Paolo Pasolini nel 1951, e sarà proprio il grande poeta e cineasta ad accompagnarci alla scoperta del borgo murattiano del capoluogo pugliese, città a cui dedicò il racconto Le due Bari. Arrivare di sera in una città sconosciuta è un’avventura per ogni viaggiatore e per Pasolini l’arrivo a Bari assume i tratti di un’avventura dai contorni kafkiani.

Così scrive:

Kafka, ci vuole Kafka. Scendere dal rapido, non potere entrare in città né avanzare di un passo fuori dal viale della stazione, può accadere solo al personaggio di un’avventura kafkiana […], io ero rimasto solo, a tremare, nel piazzale rosso, verde, giallo della stazione: in me lottavano ancora la seduzione dell’avventura e un ultimo residuo di prudenza. (P. P. Pasolini, Le due Bari)

La sensazione di smarrimento provata dal poeta non deve spaventarci, poiché è la stessa che potrebbe provare ognuno di noi quando, arrivato alla stazione centrale del capoluogo pugliese, vede aprirsi davanti a sé un reticolo ortogonale a scacchiera di strade che possono sembrare tutte uguali, frutto del progetto di restyling urbanistico del XIX secolo promosso da Gioacchino Murat. La nuova Bari, sviluppatasi fuori dalle sue vecchie mura medievali, secondo i canoni estetici ottocenteschi delle moderne città europee, è un susseguirsi ordinato di strade e viali che disegnano una maglia geometrica totalmente estranea e quasi giustapposta alla disordinata trama mediterranea di vicoli e vicoletti che caratterizzano la città vecchia.

Conviene non imboccare una strada a caso, come fece Pasolini: «così senza aver deciso nulla, scelsi una strada, una delle tante, piena di scritte luminose e mi incamminai», consigliamo invece di proseguire lungo via Sparano, la larga via pedonale dello shopping barese. Qui è possibile ammirare Palazzo Mincuzzi, uno degli edifici di gusto liberty più belli e stravaganti di Bari.

Al termine di Via Sparano il viaggiatore può proseguire lungo Corso Vittorio Emanuele; da qui abbiamo delineato tre percorsi possibili:

Itinerario

1

Al termine di Via Sparano, girando a destra e imboccando Corso Vittorio Emanuele, sullo sfondo si staglia scenograficamente, nelle sue eleganti forme liberty, il Teatro Margherita oggi Polo delle arti contemporanee, prestigiosa sede di mostre ed esposizioni d’arte internazionali, dotato di accessi e percorsi accessibili.

Appena superato il teatro Margherita, a poca distanza da Piazza IV Novembre, si apre l’antico bacino portuale di Bari, chiamato in dialetto ‘’nderre alle lanze’, cioè a terra delle lance, con riferimento all’approdo delle piccole e tipiche barche dei pescatori che, ancora oggi, non sono troppo diverse da quelle che incantarono Pasolini. Qui il viaggiatore potrà assistere, come capitò al poeta, al colorato rito laico che si consuma ogni mattina: la vendita del pescato su bancarelle spesso improvvisate, la lavorazione dei polpi e le degustazioni di molluschi crudi prese d’assolto da turisti e cittadini.

Dal teatro Margherita procedendo in direzione sud si va verso il mare, che è una presenza costante della Bari pasoliniana, e che si rivela nel suo splendore adriatico soprattutto la mattina.

Scrive Pasolini:

Alzato il sipario del buio, la città compare in tutta la sua felicità adriatica.

Senti il mare, il mare, in fondo agli incroci perpendicolari delle strade di questa Torino adolescente: un mare generoso, un dono, non sai se di bellezza o di ricchezza. Davanti al lungomare (splendido), sotto l’orizzonte purissimo, una folla di piccole barche piene di ragazzi (i ragazzi baresi alti e biondi, coi calzoni ostinatamente corti sulla coscia rotonda, la pelle intensa, solidi) si lascia dondolare nel tepore della maretta. Nella luce stupita si incrociano i gridi dei giovani pescatori: e senti che sono gridi di soddisfazione, che il mare dietro la rotonda è colmo di pesciolini trepidi e dorati. E mentre il mare fruscia e ribolle, senti dietro di te con che gioia la città riprende a vivere la nuova mattina! (P. P. Pasolini, Le due Bari)

Consigliamo dunque di percorrere l’ampio marciapiede del Lungomare cittadino di mattina, quando i colori del cielo e del mare si riflettono l’uno nell’altro. Il mare è sempre accanto al viaggiatore, fiancheggiato da un ritmico susseguirsi di lampioni di ghisa che lascia intravedere le forme della città, con le sue silhouette perfettamente riconoscibili, dal campanile della Cattedrale sino ai monumentali edifici fascisti. Continuando la nostra passeggiata in direzione sud, la città sembra subire una metamorfosi, gli eleganti edifici di gusto liberty e i colori vivaci del porticciolo cedono il passo all’ostentata monumentalità dell’architettura fascista che, negli anni ‘20 e ’30 del Novecento, ridisegnò questo tratto della costa barese.

Continuando la nostra passeggiata in direzione sud, la città sembra subire una metamorfosi, gli eleganti edifici di gusto liberty e i colori vivaci del porticciolo cedono il passo all’ostentata monumentalità dell’architettura fascista che, negli anni ’20 e῾30 del Novecento, ridisegnò questo tratto della costa barese.

Proseguendo sul lungomare consigliamo una visita alla Pinacoteca Provinciale Corrado Giaquinto che ha sede all’ultimo piano dell’ex Palazzo della Provincia, oggi sede della Città Metropolitana di Bari. Il palazzo è dotato di un ascensore accessibile; non sono tuttavia disponibili ausili per ipovedenti o non vedenti, oltre alle audio guide. L’edificio è uno dei più rappresentativi dell’architettura barese del periodo fascista, caratterizzato dall’eclettica ripresa, in chiave monumentale, di elementi della tradizione civico-rinascimentale italiana e classico-romana. Lungo le sedici sale del museo cittadino si snoda un interessante percorso di arte meridionale che va dal Medioevo al Novecento.

Continuando la passeggiata sul Lungomare, per chi lo desidera, è possibile giungere nella spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro che grazie al progetto No Barrier, finanziato dal programma Interreg Italia-Grecia 2007-2013, è stata dotata delle infrastrutture e degli ausili necessari a migliorarne la fruibilità da parte di tutti (ad esempio persone con ridotta mobilità o anziani).

Itinerario

2

Al termine di Via Sparano, girando a destra e imboccando Corso Vittorio Emanuele, all’altezza dell’incrocio con via Cavour, troviamo, sulla sinistra, Piazza Ferrarese, vera anticamera del centro storico. Qui giunse nella Pasqua del 1957 anche la scrittrice pedemontana Lalla Romano, nel corso di un viaggio che l’avrebbe portata sino in Grecia. Questa piazza «lunga, ampia, calma» le evoca ricordi famigliari.

La piazza, oggi uno dei luoghi notturni della movida barese, deve il suo nome a un mercante originario di Ferrara che visse e fece la sua fortuna a Bari nel XVII secolo. È ancora possibile osservare la pavimentazione della strada romana Appia-Traiana che in passato passava da Bari proprio in questo punto della città. Sulla sinistra c’è la sala Murat, un ambiente che ospita mostre di arte contemporanea e, poco più distante, si scorge la zona absidale di una piccola chiesa, chiamata La Vallisa, risalente all’XI secolo. Questo luogo, oggi adibito ad auditorium diocesano, era la chiesa della comunità di mercanti Ravellesi e Amalfitani presenti in città nel Medioevo.

Sulla destra della piazza c’è l’edificio che un tempo era l’antico mercato del pesce comunale. Piazza Ferrarese ha sempre rappresentato l’elegante ingresso alla città vecchia che, attraverso viuzze, vicoli e larghi, introduce il viaggiatore nel suo ventre che riserva non poche sorprese. Percorrendo i vicoli della città, il viaggiatore non potrà fare a meno di notare come Bari Vecchia sembri risplendere di una sua luce particolare, a dispetto dei vicoli stretti e ombreggiati.

Scrisse Pasolini:

Qui tutto è chiaro: anche la città vecchia, dalla chiesa di San Nicola al castello svevo pare perennemente pulita e purificata, se non sempre dall’acqua, dalla luce stupenda. (P. P. Pasolini, Le due Bari)

E proprio alla luce di Bari, nel 1964, Pasolini dedicherà intensi versi la cui lettura potrebbe rendere più poetico il prosieguo del nostro itinerario alla scoperta dei gioielli della citta vecchia.

Un biancore di calce viva, alto,

– imbiancamento dopo una pestilenza

– che vuol dir quindi salute, e gioiosi

mattini, formicolanti meriggi – è il sole

che mette pasta di luce sulla pasta dell’ombra viva, alonando, in fili

di bianchezza suprema, o coprendo

di bianco ardente il bianco ardente

d’una parete porosa come la pasta del pane

superficie di un medioevo popolare

– Bari vecchia, un alto villaggio

sul mare malato di troppa pace –

un bianco ch’è privilegio e marchio

di umili – eccoli, che, come miseri arabi,

abitanti di antiche ardenti Subtopie,

empiono fondachi di figli, vicoli di nipoti,

interni di stracci, porte di calce viva,

pertugi di tende e di merletto, lastricati

d’acqua odorosi di pesce e piscio

– tutto è pronto per me – ma manca qualcosa.

(P. P. Pasolini, Un biancore di calce viva, in Poesie in forma di rosa)

Proseguendo da Piazza Ferrarese possiamo giungere in Piazza Mercantile.

Proseguendo la passeggiata il viaggiatore può percorrere via Venezia, detta la “muraglia” barese che costeggia il centro storico e da cui è possibile godere della bellissima vista del Lungomare.

Non possiamo lasciare Bari Vecchia prima di aver visitato uno dei suoi monumenti più importanti, la Basilica di San Nicola, meta fin dal Medioevo di numerosissimi pellegrini.

Il viandante di ieri, come possiamo fare anche noi oggi, vi arrivava solo dopo aver costeggiato il Castello e la Cattedrale, e aver percorso l’attuale Via delle Crociate. Raggiunta l’attuale via Palazzo di città, una strada il cui nome antico era Ruga Fragigena, cioè strada Francigena, si apre finalmente la piazza dove si erge maestosa, nelle sue possenti forme romaniche, la Basilica di San Nicola. In questo percorso noi segnaliamo due diversi accessi: percorrendo il lungomare nella direzione Nord è possibile accedere alla Basilica da una strada laterale che consente di arrivare direttamente nella piazza della Basilica. In alternativa, passeggiando in direzione nord sulla muraglia si incontra una scalinata che permette di accedere direttamente in Strada Palazzo di Città, ovvero alle spalle della Basilica.

La Basilica è accessibile dall’ingresso laterale presente nel chiostro, tramite una rampa. All’interno di questo monumento, nella cripta dall’atmosfera orientale e bizantina, sono conservate le reliquie di San Nicola, venerato sia dai cattolici che dagli ortodossi; dai resti del suo corpo, trafugato da un gruppo di marinai baresi nel 1087 dalla città di Myra, si crede che stilli ancora un liquido miracoloso con poteri curativi, chiamato manna. Ne parlano diffusamente i diari di viaggio dei pellegrini. Anselmo Adorno, un colto nobiluomo fiammingo, di ritorno dal suo pellegrinaggio a Gerusalemme nella seconda metà del XV secolo, visita la basilica nicolaiana e ce ne restituisce una ‘devota’ descrizione:

Scrive Adorno:

Le spoglie [di San Nicola] riposano in un’arca di marmo sotto il grande altare della cripta. La parte anteriore dell’altare è istoriata con immagini sbalzate in argento. Sempre sul fronte dell’altare c’è una porticina attraverso cui, da un foro che penetra all’interno del monumento, ove una lampada accesa pende da una catena d’argento, si distinguono le reliquie di S. Nicola. Da esse dicono che scaturisca un olio santo, ovvero un liquido con cui vengono unti occhi e fronti delle persone nelle festività solenni, così come fu nel tempo in cui noi fummo a Bari, cioè nel giorno di S. Nicola.

-

- Adorno, Itinéraire d’Anselme Adorno en Terre Sainte)

Itinerario

3

ACCESSIBILITÀ: assenza di barriere per la mobilità

FRUIBILITÀ: pannello multisensoriale con informazioni di tipo audio, visivo e tattile

ACCESSIBILITÀ: assenza di barriere per la mobilità (piano terra e primo piano)

FRUIBILITÀ: audioguide; ascensore per accedere al piano superiore

Al termine di Via Sparano, girando a sinistra imbocchiamo corso Vittorio Emanuele e dopo poco sulla sinistra troviamo il Teatro Piccinni.

Il teatro è stato recentemente ristrutturato e riaperto al pubblico; in occasione dell’inaugurazione è stato presentato il progetto Il Teatro Piccinni…in tutti i sensi, realizzato grazie alla collaborazione con il Rotary Club Bari Sud e il Rotary Club Venezia, con il patrocinio dell’UICI (Unione Italiana ciechi e ipovedenti) della Provincia di Bari. Il progetto ha portato alla realizzazione di un pannello multisensoriale con informazioni di tipo visivo, tattile e audio che racconta, utilizzando diversi linguaggi, le caratteristiche dell’edificio e offre informazioni sul valore storico-culturale del teatro; il pannello è posizionato all’ingresso principale e vicino a quello secondario, utilizzato in particolare dalle persone con disabilità motoria.

Proseguendo su Corso Vittorio Emanuele e girando sulla destra in prossimità del Palazzo della Prefettura si arriva al Castello Normanno Svevo, un monumento dotato degli standard di accessibilità e di cui consigliamo la visita.

A proposito di questo angolo della Bari Vecchia più autentica la scrittrice Lalla Romano racconta:

Penetriamo, per vicoli, nella città vecchia; viva e insieme remota, piena di infanzia.

Una piazzetta irregolare, strana, meravigliosa. Da un lato casucce in vario movimento e colori, un po’ come una scena (in terra sono sparsi resti di ortaggi, dopo il mercato), e di fronte la mole austera, semplice, chiara, di un castello di pietra. Castello svevo (o normanno: nomi che fanno sognare). Sulla prima rampa corrono giocando, gridando, bambini. Il Duomo incombe con la sua maestà su un’altra piazzetta paesana, piccola, allegra. (L. Romano, Diario di Grecia)

Costeggiando il perimetro del castello, sulla destra si può scorgere la Cattedrale di San Sabino.

L’ingresso alla Cattedrale è possibile tramite una rampa posta lateralmente. Viene garantita anche l’accessibilità al piano seminterrato.

Lasciamo Bari e i suoi monumenti e proseguiamo l’itinerario verso sud, lungo la costa adriatica, per fare tappa a Polignano.

Consigliamo al viaggiatore di trascorrere qualche giorno in questa rinomata meta turistica e balneare, costruita a picco sul mare su una profonda gravina punteggiata di fichi d’india, famosa anche per aver dato i natali al cantante Domenico Modugno. Le caratteristiche paesaggistiche di Polignano non lasciarono indifferente il noto documentarista Folco Quilici che, negli anni Settanta del Novecento, realizzò un film documentario sulla Puglia sorvolando la regione dal cielo a bordo di un elicottero. Da quel viaggio nacque in seguito un libro scritto a quattro mani con il noto anglista e intellettuale Mario Praz. Quando Quilici sorvolò Polignano ne colse immediatamente i caratteri che ancora lo rendono un paese unico:

Scrive Quilici:

Difficilmente si potrebbe immaginare un habitat che in sé riassuma più di questo un’immagine archetipa di un paese del sud, le case candide, il cielo azzurro, il mare blu. È nello stesso tempo difficile immaginare un habitat fuso con altrettanto vigore, ma al contempo con altrettanto rispetto, nella natura del luogo. (F. Quilici, Puglia)

Non è necessario tuttavia planare su Polignano in elicottero per apprezzarne il fascino e coglierne le caratteristiche, anche arrivando in treno, la cittadina adriatica non delude il viaggiatore.

Luigi Fallacara, poeta e scrittore italiano, vicino ai movimenti dell’avanguardia fiorentina, originario di Bari, scrisse di Polignano:

Appena scesi dalla stazione, vi sorprende questa terra luminosa di mandorli in fiore. Le case bianche e rosa hanno un non so che di provvisorio e d’inattuale, come si gli uomini, ogni alba, le costruissero per una festa marina che debba durare un sol giorno.

A Polignano, l’ora è soltanto mattutina. […] Il mare è glauco e lontano, la brezza vi posa su un velo cinereo che l’appanna. Ogni suono è attutito, ogni aspetto vivente appare inconcepibile, […]. Parlare di bellezza qui è vano; la bellezza rapisce un sol senso. Qui bisogna parlare di immersione nell’elemento, di qualcosa che investe tutto l’essere e lo getta, con un balzo repentino, aldilà dalla storia degli uomini e dei tempi. Vi sentite affacciati ai primordi della terra, alle soglie dei mondi che tremarono di luce, dapprima, sotto le acque verdi, agli stupori degli essere che videro, per la prima volta, emerse dai ciechi fondi marini, le scogliere curvarsi aeree, dentro l’azzurro dei cieli. (L. Fallacara, Polignano)

La cittadina pugliese, non solo d’estate, ma durante tutto l’anno, è animata da una fervida vita culturale che ruota attorno a un ricco cartellone di eventi che si organizzano nel borgo medievale e alle numerose iniziative promosse dal Museo di arte contemporanea Pino Pascali; gli ambienti, ampi e panoramici, di questa struttura museale soddisfano pienamente tutti i criteri di accessibilità. Il museo, che si sviluppa su tre piani, di cui uno interrato, è dotato di ascensore, di una rampa esterna e delle strutture sanitarie dedicate alle specifiche esigenze di persone in condizioni di mobilità limitata. Segnaliamo tuttavia l’assenza di ausili specifici per persone non vedenti o ipovedenti.

Uscendo dal museo, alle sue spalle, consigliamo una passeggiata sul lungomare utilizzando la strada accessibile che porta il viaggiatore fino a Largo Ardito da cui è possibile godere di un fantastico panorama.

Da questo punto il viaggiatore che lo desidera può proseguire la passeggiata fino al centro storico e addentrarsi nei vicoli. Ad esempio una volta arrivato in piazza Aldo Moro, si suggerisce di attraversare l’Arco Marchesale e di proseguire sino alla balconata che si apre alla sinistra della chiesa Matrice, intitolata a S. Maria Assunta e accessibile a tutti da un ingresso laterale.

Da Polignano ripieghiamo verso l’interno della regione in direzione di Castellana. La cittadina è nota soprattutto per il complesso delle sue grotte naturali, la rete sotterranea più lunga d’Italia. Nell’ambito del progetto Grotte 100% accessibili un’equipe di operatori specializzati garantisce la possibilità di vivere, in sicurezza, l’esperienza che questo incredibile ambiente ipogeo è in grado di regalare, tenendo conto dei diversi bisogni speciali dei viaggiatori. Vengono organizzate escursioni per persone con disabilità fisica, psichica, intellettivo relazionale e sensoriale. Si rileva, tuttavia, come a causa delle caratteristiche strutturali, l’accessibilità sia garantita in alcuni tratti solo a carrozzine della larghezza massima di 65 cm. La visita ha orari e modalità dedicate e il viaggiatore può sia scegliere un itinerario breve, della durata di circa 90 minuti, o un itinerario completo più impegnativo (fino alla Grotta Bianca) della durata di circa 3 ore. È stata inoltre ideata una video guida Lis dell’itinerario delle Grotte, per consentire ai viaggiatori non udenti di usufruire di tale servizio. Tutte le informazioni e i contatti per eventuali visite sono reperibili sul sito delle Grotte di Castellana (la prenotazione è obbligatoria).

Ci lasciamo raccontare la storia di queste grotte dalla penna dello scrittore piacentino Vincenzo Piovene, che a metà degli anni ‘50 del Novecento pubblicò il suo celeberrimo Viaggio in Italia, un reportage alla scoperta dell’Italia negli anni immediatamente precedenti il boom economico.

Scrisse Piovene:

Le grotte di Castellana, in provincia di Bari a poca distanza dal mare, ma presso i confini di quella di Taranto, possono servirci da introduzione alla parte più bella della Puglia. Le Murge, altopiano roccioso nella parte elevata, nella parte più bassa ricoperto di terra fertile che permette le coltivazioni, sono il nucleo centrale della Puglia, tra il Tavoliere ed il Salento. Questo è il Carso del Sud; Grotte e spelonche lo traforano; più famosa di tutte quella di Castellana. Per quanto cronache imprecise ci parlino di esplorazioni compiute da gente del luogo nel Sette e nell’Ottocento, fino a vent’anni fa di queste grotte era nota soltanto una voragine rotonda, quasi un gigantesco pozzo, circondato dai lecci, che si apriva sulla collina. Superstizioni popolari vi collocavano l’inferno. Franco Anelli, dell’Istituto Italiano di Speleologia che allora aveva sede a Postumia, calatosi nella voragine nel 1938, trovò nella parete il corridoio con il quale si inizia l’itinerario sotterraneo, e cominciò l’esplorazione scientifica. Le grotte furono sistemate l’anno seguente, ma il vero inizio della loro celebrità è del 1949. In anni ancora più recenti, coi fondi della Cassa del Mezzogiorno, ebbero l’attrezzatura di oggi per il turismo e per la ricerca scientifica, l’edificio per la direzione, il Museo di Speleologia, gli accessori. Ho percorso con Franco Anelli, che adesso ne è il direttore, queste che sono di gran lunga le più belle grotte italiane. Il confronto con quelle di Postumia veniva con lui naturale. Il regno sotterraneo di Castellana, rispetto a quello di Postumia, ha sale forse meno ampie, ma corridoi più lunghi, più misteriosi e capricciosi, più sfarzo di alabastri, più varietà di stravaganze, piogge di stalattiti ancora più fitte, ed una profusione di cortine diafane, dove la pietra diventa così sottile da imitare la muffa e il velo; e soffitti di stalattiti di impareggiabile bianchezza. (G. Piovene, Viaggio in Italia)

ACCESSIBILITÀ:presente ascensore

FRUIBILITÀ: il percorso è garantito per carrozzine di larghezza pari a 65 cm. Audioguide, visite tattili, videoguida LIS

– pubblico dominio –

ACCESSIBILITÀ: rampa esterna

FRUIBILITÀ: ascensore interno per accedere ai piani superiori; possibilità di accesso con cane guida personale munito di guinzaglio e museruola o animale domestico con certificazione di supporto per cure terapeutiche (previa comunicazione)

Da Castellana il nostro itinerario fa adesso tappa ad Alberobello, il famoso paese dei trulli che è patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, una piacevolissima sorpresa in fatto di accoglienza e accessibilità.

La guida letteraria di questa parte del nostro itinerario sarà nuovamente Pier Paolo Pasolini che giudicò Alberobello un paese dalle forme perfette:

[…] un paese perfetto la cui forma si è fatta stile nel rigore in cui è stata applicata. Dal primo muro all’ultimo, non un corpo estraneo, non un plagio, non una zeppa, non una stonatura. L’ammasso dei trulli nel terreno a saliscendi si profila sereno e puro, venato dalle strette strade pulitissime che fendono la sua architettura grottesca e squisita. […] Ogni tanto nell’infrangibile ordito di questa architettura degna di una fantasia, maniaca e rigorosa – un Paolo Uccello, un Kafka – si apre una frattura dove furoreggia tranquillo il verde smeraldo e l’arancione di un orto. E il cielo…È difficile raccontare la purezza del cielo […] un cielo inesistente, puro connettivo di luce sulle prospettive fantastiche del paese. (P. P. Pasolini, I nitidi trulli di Alberobello).

Il trullo, lontano erede del modello costruttivo tipicamente mediterraneo del thòlos, ha una caratteristica forma tronco-conica. È una costruzione realizzata a secco che nasce dall’esigenza dei contadini di rendere coltivabile il pietroso terreno calcareo della zona. Gli agricoltori erano costretti a rimuovere gli abbondanti strati di roccia presenti nel suolo e decisero di utilizzarli come materiale da costruzione. E così, osserva il poeta ingegnere di Montemurro in Lucania, Leonardo Sinisgalli, «l’astuzia contadina da un segreto o da un caso trasse una regola. Che per adattarsi alle virtù del materiale riuscì a sottrarsi al rigorismo della geometria». (L. Sinisgalli, Prefazione alla La valle dei trulli di M. Castellano)

Dei trulli di Alberobello aveva parlato, circa un ventennio prima del viaggio pugliese di Pasolini, Tommaso Fiore, intellettuale impegnato nella denuncia delle misere condizioni di vita delle classi contadine. Nelle sue Lettere pugliesi, confluite in un Popolo di formiche, scrive:

Avrai sentito parlare anche a Torino dei nostri trulli, diamine! […] sono minuscole capanne tonde, dal tetto a cono aguzzo, in cui pare non possa entrare se non un popolo di omini, ognuna con un piccolo comignolo ed una finestrella da bambola, e con quella buffa intonacatura sul cono, che è la civetteria della pulizia, e dà l’impressione di un berretto da notte ritto sul cocuzzolo d’un pagliaccio, con anche, per soprammercato, una croce o una stella in fronte, dipinta con calce! (T. Fiore, Un Popolo di formiche)

Pasolini al cospetto di queste bizzarre architetture popolari rimane folgorato, dice:

Di un trullo isolato si potrebbe parlare solo con i termini della cristallografia. Tutti corpi solidi vi sono fusi mostruosamente per dar forma a un corpo nuovo, delicato, leggero. I tetti a punta, di un nero cilestrino, si staccano improvvisi da questa base contorta e armoniosa, per riempire il cielo di magiche punte. (P. P. Pasolini, I nitidi trulli di Alberobello).

Il viaggiatore potrà scoprire il fascino di questo paese pugliese, unico nel suo genere – seppure oggi in parte compromesso dai numerosi negozietti di souvenir kitsch ad uso e consumo di un turismo non sostenibile – , percorrendo i marciapiedi accessibili che partono dalle spalle della Basilica e conducono nell’aria pedonale del centro, sino a Piazza del Popolo da dove si può godere della vista panoramica sul rione Monti, il più caratteristico di Alberobello.

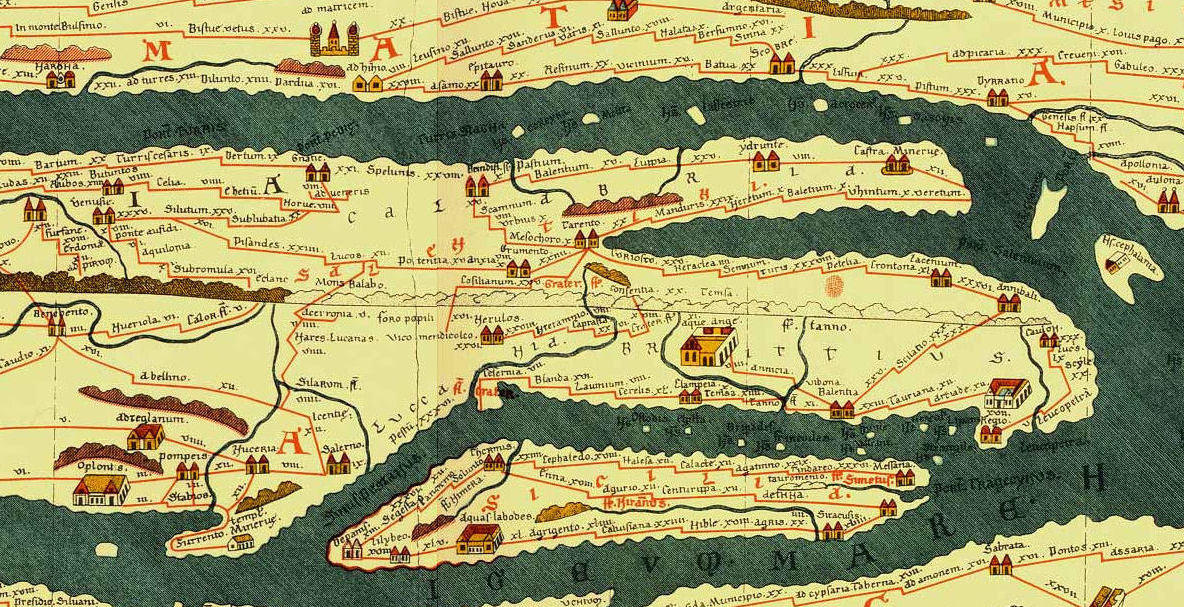

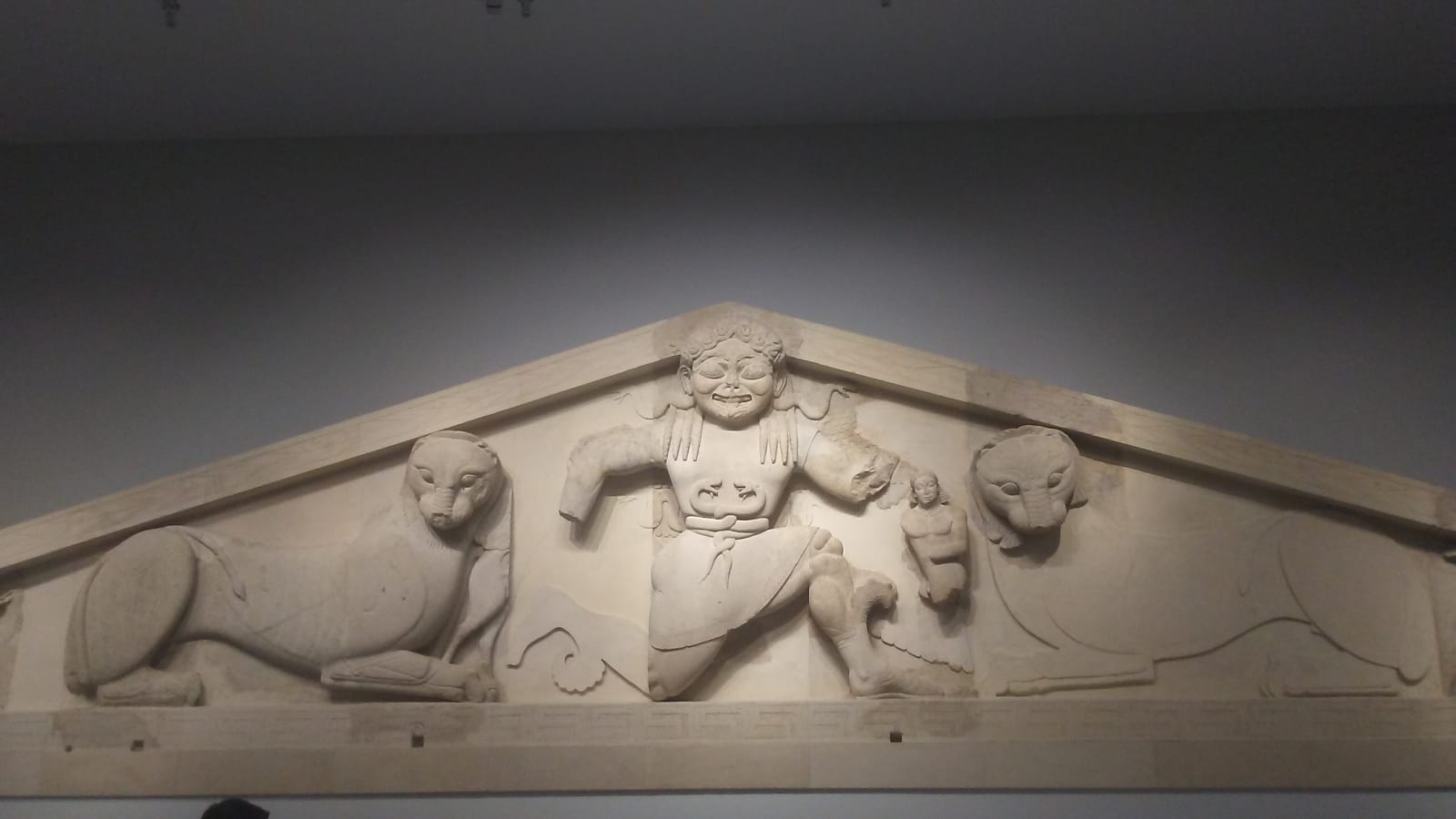

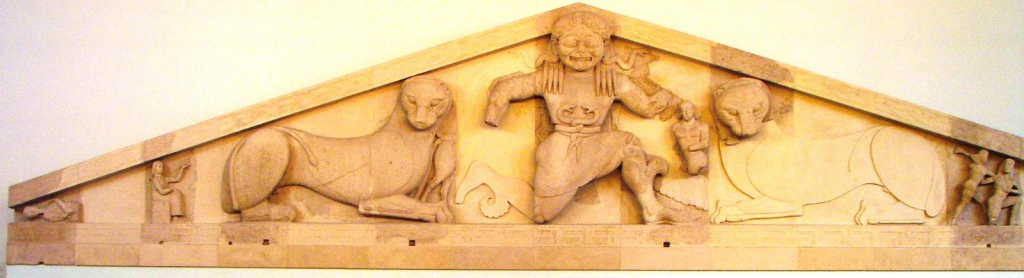

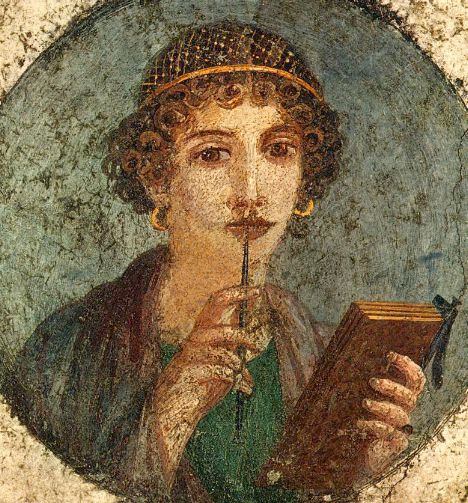

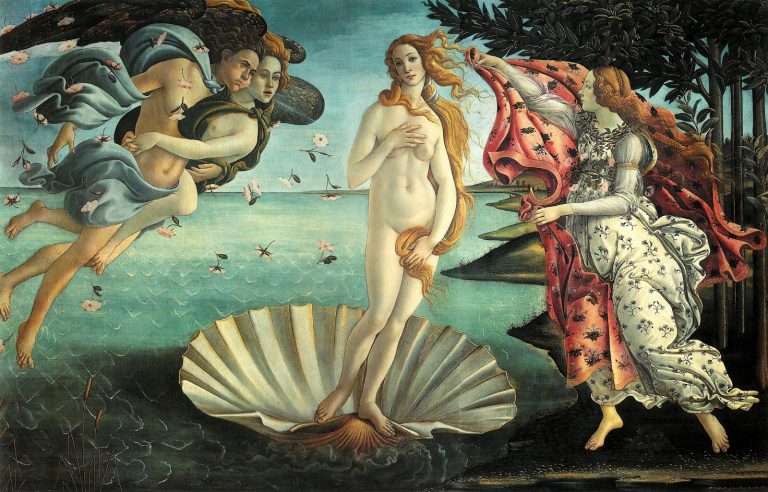

Dal paese dei trulli il nostro itinerario procede verso la tappa successiva: Taranto. Una città dalle mille contraddizioni segnata drammaticamente dalle vicende legate all’impianto siderurgico dell’Ilva che ha finito, con i suoi fumi velenosi, per oscurarne il volto più solare e luminoso. Il viaggiatore potrà però ritrovare i segni e le testimonianze di una Taranto meravigliosa percorrendo i vasti Lungomari della città, famosa per i suoi panorami al tramonto che incantarono poeti e scrittori e, soprattutto, visitando le sale del suo museo archeologico: il Marta.

Questa struttura museale è completamente accessibile, grazie alla rampa esterna e agli ascensori collocati all’interno. Pur non essendoci ausili specifici per condizioni di disabilità sensoriali, previa comunicazione via email all’indirizzo man-ta@beniculturali.it, è possibile accedere alle sale del museo accompagnati dal proprio cane guida o da altro animale domestico di cui è certificato il supporto a cure terapeutiche (pet-therapy).

Entriamo tra le sue sale seguendo idealmente Paolo Rumiz, famoso scrittore e giornalista che nel 2015 giunse a Taranto, seguendo a piedi il tracciato dell’Appia antica. Il racconto di questo incredibile viaggio è diventato un libro, intitolo Appia che, accogliendo l’augurio del suo scrittore, può essere utilizzato come guida per seguirne i passi, non necessariamente con i piedi, ma anche con l’immaginazione. Scrive Rumiz:

[…] è vietato andarsene da Taranto senza aver visto il museo archeologico. All’ex-convento dei frati alcantarini si deve andare semplicemente perché ce lo ordina la bellezza, e la bellezza se ne frega se Roma è distratta e lontana, se a Taranto non arriva nessun Frecciarossa e non c’è aeroporto. […]

In quelle sale venerabili abita una delle meraviglie d’Europa. Un’antichità che non è marmo freddo ma scintillio di ori e argenti, gioielleria greca sepolta e riemersa dalle necropoli del IV e III secolo avanti Cristo. Taranto delle grandi botteghe degli orafi, Taranto trionfo di un universo femminile che Roma è ancora lontana dal concepire. Taranto dagli orecchini a navicella tintinnanti di pendagli, dalle foglie d’alloro e dai petali rosa in lamina d’oro zecchino. Taranto degli anelli, dei monili, delle teste di leone, fucina di smalti favolosi, cristalli di rocca, granulati d’oro, anelli, cammei e raffinati sigilli. (P. Rumiz, Appia)

Dal Marta, attraversando piazza Garibaldi e imboccando via D’Aquino, il viaggiatore può arrivare facilmente sul Lungomare, da cui è possibile ammirare il bellissimo Castello Aragonese.

Purtroppo la struttura non è completamente accessibile; segnaliamo per chi volesse che le visite della struttura vengono effettuate in modo gratuito in orari precisi.

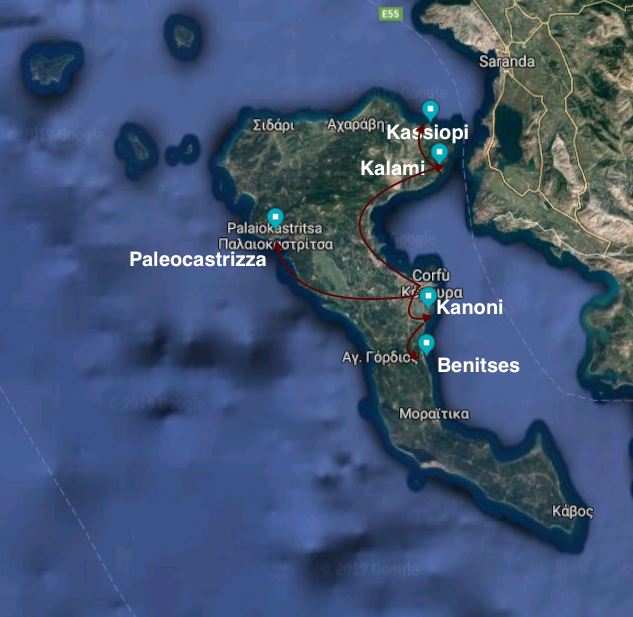

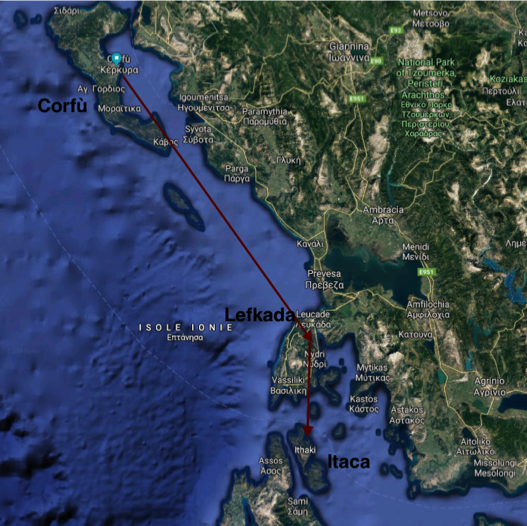

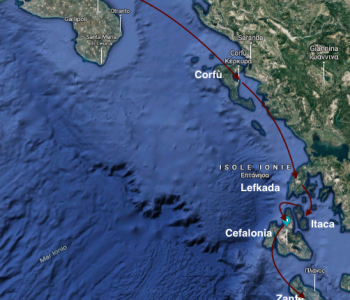

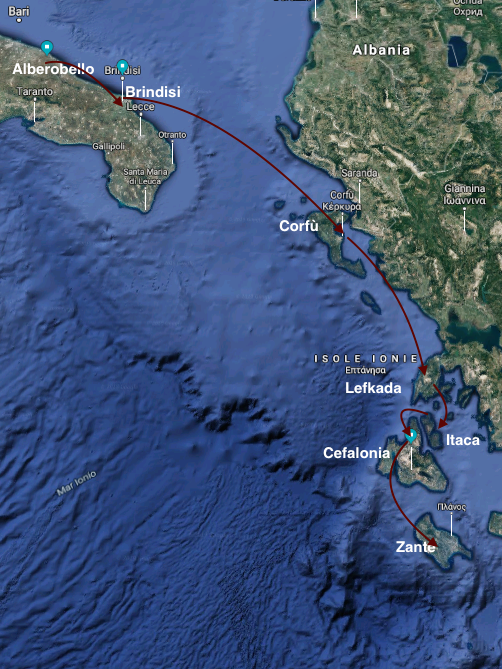

Lasciamo Taranto e la Puglia per proseguire l’itinerario sull’isola di Corfù, nelle Isole Ionie della Grecia. Sono molte oggi le compagnie di traghetti che partono da Bari o da Brindisi dotate di tutti i conforts necessari per soddisfare le esigenze di ogni tipo di viaggiatore. Anche se è preferibile viaggiare in aereo. Va detto in via preliminare che per la conformazione stessa delle Isole Ionie non sempre sono facilmente visitabili o accessibili. Tuttavia negli ultimi anni, soprattutto a Corfù, sono state intraprese delle iniziative che hanno reso accessibili a tutti alcune delle spiagge più belle, attraverso accessi facilitati al mare grazie a delle rampe galleggianti. Segnaliamo la spiaggia in particolare la spiagge di Benitses, che sarà anche una delle tappe del nostro itinerario sull’isola.

La scoperta della bellezza di Corfù comincia per tutti i viaggiatori dal mare, quando si sta per approdare sull’isola e dal ponte della nave o dal finestrino della propria cabina se ne cominciano ad intravedere i contorni.

Gerald Durrell, famoso naturalista inglese, da bambino, si trasferì con la sua famiglia sull’isola, pochi anni prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. I ricordi di quell’esperienze incredibile sono diventati il materiale di un libro di grande successo dal titolo La mia famiglia e altri animali, da cui recentemente è anche stata tratta un’apprezzata serie televisiva. Nelle pagine iniziali del suo best-seller descrive il momento in cui finalmente Corfù compare all’orizzonte. Le sue parole ben si adattano a descrivere ciò che vedrà il viaggiatore che, seguendo questo itinerario, sta per raggiungere l’isola e, all’alba, si affaccerà sul pontile del traghetto:

[…] Il mare gonfiava i suoi azzurri e levigati muscoli ondosi mentre fremeva nella luce dell’alba, e la schiuma della nostra scia si allargava delicatamente dietro di noi come la coda di un pavone bianco, tutta scintillante di bollicine. Il cielo era pallido, con qualche pennellata gialla a oriente. Davanti a noi si allungava uno sgorbio di terra color cioccolata, una massa confusa nella nebbia, con una gala di spuma alla base. Era Corfù, e noi aguzzammo gli occhi per distinguere la forma delle sue montagne, per scoprirne le valli, le cime, i burroni e le spiagge, ma non ne vedemmo che i contorni. Poi, tutt’a un tratto, il sole spuntò sull’orizzonte e il cielo prese il colore azzurro smalto dell’occhio della ghiandaia. Le infinite e meticolose curve del mare si incendiarono per un istante, poi si fecero d’un intenso color porpora screziato di verde. La nebbia si alzò in rapidi e flessibili nastri, ed ecco l’isola davanti a noi, le montagne come se dormissero sotto una gualcita coperta scura, macchiata in ogni sua piega dal verde degli ulivi. Lungo la riva le spiagge si arcuavano candide come zanne tra precipiti città di vivide rocce dorate, rosse e bianche. Doppiammo il promontorio, le montagne scomparvero e l’isola si trasformò in un declivio dolce, macchiato dall’argentea e verde iridescenza degli ulivi, interrotta qua e là dal dito ammonitore di un cipresso stagliato contro il cielo. (G. Durrell, La mia famiglia e altri animali)

Al viaggiatore che invece sta raggiungendo Corfù in aereo, lo spettacolo dell’arrivo sull’isola non apparirà meno bello, così lo descrisse, negli anni ‘30 del Novecento, Mario Praz, famoso anglista e critico d’arte, nel corso di un suo viaggio in Grecia:

Nuvole dai riflessi di piombo strisciano sopra Corfù. I biancastri promontori dell’isola sfilano in basso, a sinistra. Oltre la plumbea nube si scopre un promontorio azzurro nel sole. Giochi d’ombre e di luce sulla bella isola verde, un lembo di sabbie fulve a occidente, sul mare aperto; e infine la città con le sue fortezze, i suoi grigi tetti antichi e i suoi cipressi, e, di fronte alla rada, un’isoletta simile a una distesa pelle di toro. Tra noi e la terraferma passano veli irridescenti; in uno strappo si mostra un quieto laghetto tra i monti.

Ci abbassiamo; il motore tambureggia, l’idrovolante si tuffa sotto ondate di nuvole, tra i monti dell’isola. Per un momento tutto è opaco intorno; poi uno squarcio di turchino intenso, e questa terra che mi lascio alle spalle, con queste isolette che ne sono la fuggente retroguardia, è l’ultimo lembo di suolo greco. Ma non è un saluto da dio che mi viene alle labbra. Perché la Grecia è più grande; noi occidentali la portiamo nell’anima anche sotto le più inospiti latitudini. (M. Praz, Viaggio in Grecia)

Una volta sbarcati, l’elegante e insieme colorato centro storico di Corfù, inserito tra i siti patrimonio mondiale dell’Unesco, non potrà lasciare indifferente il viaggiatore a cui consigliamo di fermarsi in uno dei tanti cafè che si trovano sul Liston, la lunga strada porticata costruita dai francesi ad immagine della Rue de Rivoli di Parigi sull’ampia e verdeggiante piazza della Spianada.

Qui non era insolito fino a qualche decennio fa imbattersi in partite di cricket, uno sport molto popolare a Corfù, portato dagli Inglesi durante il periodo del loro protettorato sull’isola.

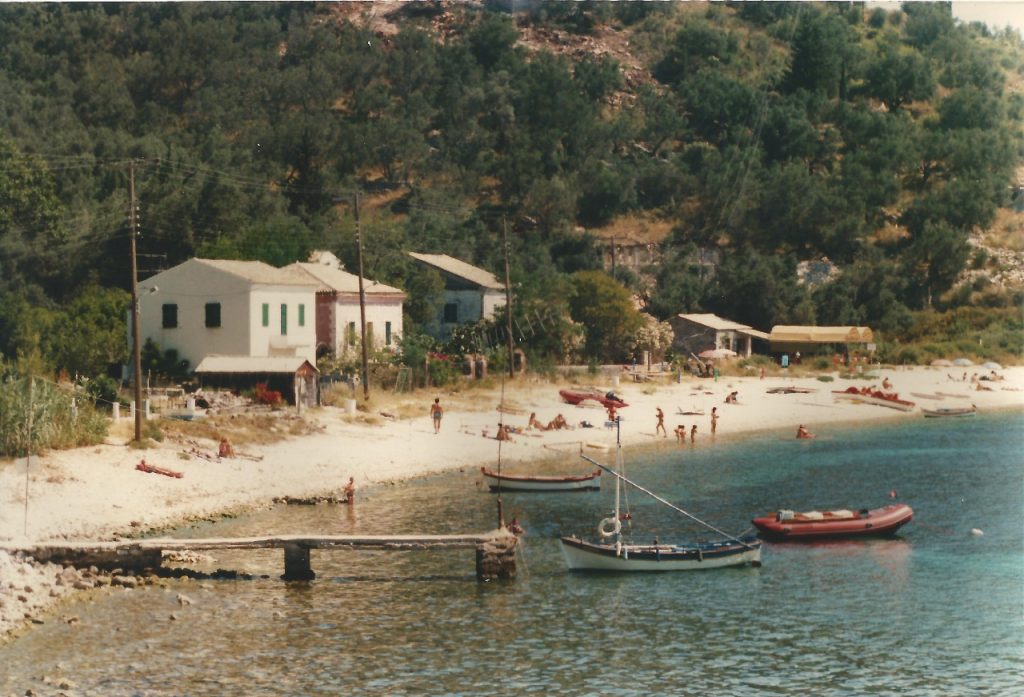

Segnaliamo che poco distante dalla città di Corfù, a soli 14 chilometri in direzione sud, si trova il villaggio di Benitses, popolare meta turistica e rinomata località balneare che è attrezzata per permettere anche a viaggiatori con difficoltà motorie di usufruire delle sue incantevoli spiagge. Sono infatti disponibili rampe speciali per consentire accesso in mare in autonomia; sono presenti inoltre bagni, docce e armadietti dedicati.

Questa zone è nota per le sue belle spiagge di sabbia e ciottoli, il viaggiatore potrà scoprirla anche attraverso le parole di Gerald Durrell che, proprio tra queste cale ed insenature, aveva l’abitudine di passare lunghi pomeriggi in compagnia del suo fidato cane Roger:

Un pomeriggio, in una calura languida in cui sembrava che tutto dormisse all’infuori delle cicale, Roger e io ci incamminammo […].

L’isola sonnecchiava sotto di noi, scintillante come un acquerello appena dipinto, nella foschia dell’afa: ulivi grigioverdi, cipressi neri, rocce multicolori lungo la costa, e il mare levigato e opalescente d’un azzurro martin pescatore, verde giada, con qualche lieve increspatura sulla sua superficie liscia dove si incurva intorno a un promontorio roccioso e fitto di ulivi. Proprio sotto di noi c’era una piccola baia lunata col suo bordo di sabbia bianca, una baia così bassa e con fondo di sabbia così abbagliante che l’acqua era di un azzurro pallido, quasi bianco.

Nel mare cristallino di Corfù, un mare sulle cui acque hanno viaggiato miti, eroi e gli scrittori viaggiatori di cui abbiamo seguito i passi, si conclude questo itinerario.

BARI – ITINERARIO 1

|

1.Stazione ferroviaria ACCESSIBILITÀ: percorso senza barriere (in piano, con rampa, con ascensore), percorso tattile dall’ingresso della stazione ai binari FRUIBILITÀ: sistemi di informazioni al pubblico sonori e visivi |

|

2.Palazzo Mincuzzi ACCESSIBILITÀ: assenza di barriere per la mobilità FRUIBILITÀ: ascensore interno per accedere ai piani superiori |

|

3.Corso Vittorio Emanuele |

|

4. Teatro Margherita ACCESSIBILITÀ: rampa esterna |

|

5.Lungomare Nazario Sauro |

|

6. Pinacoteca Provinciale ACCESSIBILITÀ: ascensore all’ interno del palazzo per accedere alla Pinacoteca FRUIBILITÀ: audioguide |

|

7. Spiaggia di Pane e Pomodoro ACCESSIBILITÀ: passerella in cemento dotata di passamano in acciaio per accedere alla battigia FRUIBILITÀ: cabina/spogliatoio accessibile |

BARI – ITINERARIO 2

|

1.Stazione ferroviaria ACCESSIBILITÀ: percorso senza barriere (in piano, con rampa, con ascensore), percorso tattile dall’ingresso della stazione ai binari FRUIBILITÀ: sistemi di informazioni al pubblico sonori e visivi |

|

2. Palazzo Mincuzzi ACCESSIBILITÀ: assenza di barriere per la mobilità FRUIBILITÀ: ascensore interno per accedere ai vari piani |

|

3. Corso Vittorio Emanuele |

|

4. Piazza Ferrarese |

|

5. Piazza Mercantile |

|

6. Via Venezia/la Muraglia Barese |

|

7. Basilica di San Nicola ACCESSIBILITÀ: rampa esterna laterale |

BARI ITINERARIO 3

|

1.Stazione ferroviaria ACCESSIBILITÀ: percorso senza barriere (in piano, con rampa, con ascensore), percorso tattile dall’ingresso della stazione ai binari FRUIBILITÀ: sistemi di informazioni al pubblico sonori e visivi |

|

2. Palazzo Mincuzzi ACCESSIBILITÀ: assenza di barriere per la mobilità FRUIBILITÀ: ascensore interno per accedere ai piani superiori |

|

3. Teatro Piccinni ACCESSIBILITÀ: assenza di barriere per la mobilità FRUIBILITÀ: pannello multisensoriale con informazioni di tipo audio, visivo e tattile |

|

4. Castello Svevo ACCESSIBILITÀ: assenza di barriere per la mobilità (piano terra e primo piano) FRUIBILITÀ: audioguide; ascensore per accedere al piano superiore |

|

5. Cattedrale S. Sabino ACCESSIBILITÀ: rampa esterna laterale FRUIBILITÀ: possibilità di accedere al piano seminterrato |

ITINERARIO POLIGNANO-CASTELLANA GROTTE-ALBEROBELLO

POLIGNANO

|

1.Fondazione Pino Pascali ACCESSIBILITÀ: assenza di barriere per la mobilità FRUIBILITÀ: ascensore interno per accedere al piano inferiore |

|

2. Lungomare |

|

3.Vista Panoramica (Largo Ardito) |

| CASTELLANA/ALBEROBELLO | |

|

1.Grotte di Castellana ACCESSIBILITÀ: presenza di ascensore FRUIBILITÀ: il percorso è garantito per carrozzine di larghezza pari a 65 cm. Audioguide, visite tattili, videoguida LIS |

|

2.Alberobello |

TARANTO

|

1.Museo Marta ACCESSIBILITÀ: rampa esterna FRUIBILITÀ: ascensore interno per accedere ai piani superiori; possibilità di accesso con cane guida personale munito di guinzaglio e museruola o animale domestico con certificazione di supporto per cure terapeutiche (previa comunicazione) |

|

2.Lungomare |

CORFU

|

1.Corfu |

|

2.Benitses |