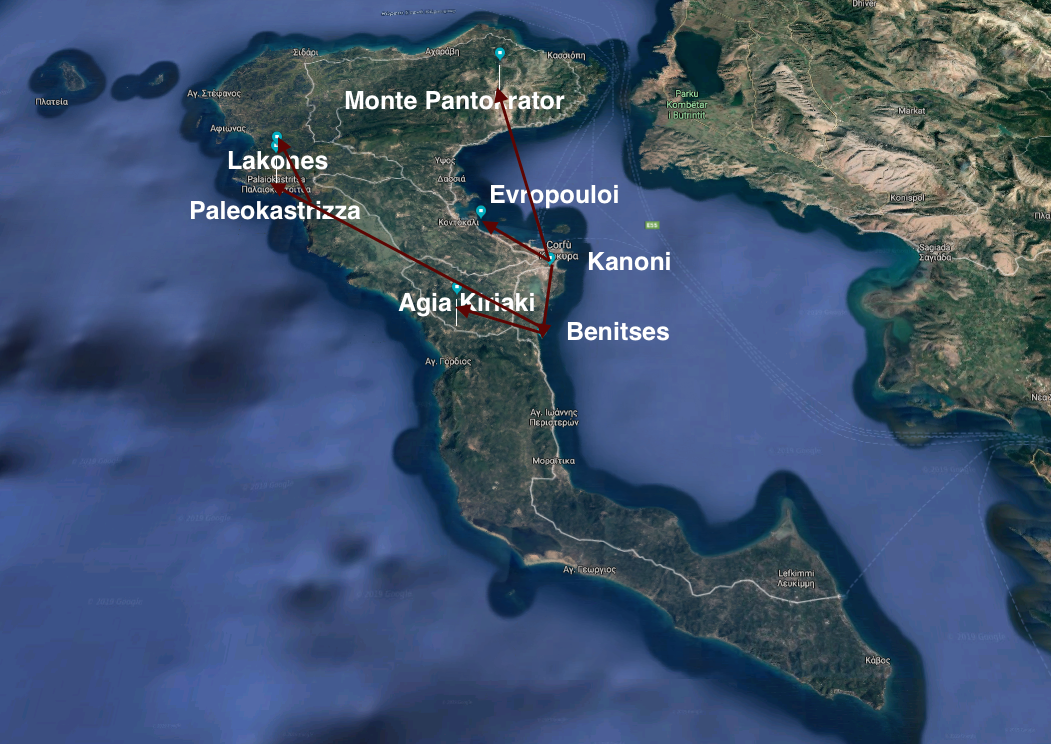

Itinerary

Itinerary

Le vie per l’arcadia

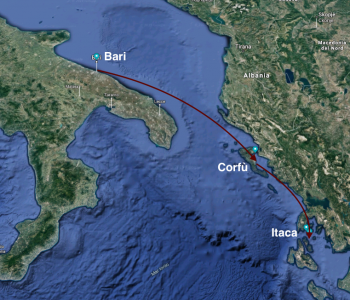

BARI, CORFU: Pontikonissi, Benitses, ITAKA:Vathy, Anogì

[Tedesco] ![]()

[Spagnolo] ![]()

Questo itinerario propone un viaggio tra la Puglia e la Grecia ionica sui passi di Lalla Romano ed Emilio Cecchi. Il titolo è liberamente ispirato al diario di viaggio di Cecchi Et in Arcadia ego e al saggio su Lalla Romana di Vincenzo Consolo Et in Arcadia Lalla.

Nella primavera del 1934 Cecchi aveva viaggiato, in compagnia del figlio, per le Isole Ionie e il Peloponneso, spingendosi fino a Creta. Da quell’esperienza nacque un libro edito nel 1936, i cui singoli capitoli erano già stati precedentemente pubblicati come articoli di reportage.

La Grecia di Cecchi è una terra in cui il passato mitologico della regione convive con il presente. L’autore ne coglie le caratteristiche attraverso una scrittura in cui la vena poetica ed elegiaca, riservata alla descrizione dei paesaggi e dei monumenti, diventa a tratti ironica e a volte dissacrate, quando si tratta di fotografare ‘il brutto’ stile neo-ellenico o l’edilizia moderna che, già all’epoca, cominciava a contaminare le città greche, in primis Atene. Ne emerge una rappresentazione visiva dei luoghi che ricorda le pitture impressioniste e in cui l’Arcadia, evocata nel titolo del suo libro, diventa la meta simbolica in cui riscoprire, non solo i caratteri universali della cultura greca, ma anche un po’ noi stessi. Similmente Lalla Romano nel suo Diario di Grecia — resoconto di un breve viaggio in compagnia del marito della durata di otto giorni, compiuto nella Pasqua 1957 (pubblicato nel 1960 e poi — in una versione più ampia — nel 1974), ci racconta una Grecia letteraria e mitologica vivificata dai suoi personali ricordi d’infanzia e dalla costante ricerca di momenti di verità, e per questa via il viaggio «si concretizza così in un’esperienza di attualizzazione di un mito lontano» (G. Dell’Aquila, L’Adriatico di Lalla Romano) tanto universale quanto intimo.

Emilio Cecchi e Lalla Romana diventeranno le guide letterarie di questo itinerario, invitando anche noi a vivere questa esperienza di viaggio come la ricerca del nostro angolo di Arcadia.

L’itinerario inizia in compagnia di Lalla Romano, a bordo del treno che condusse la scrittrice da Milano sino a Brindisi, dove si sarebbe imbarcata su una nave chiamata Angelika in direzione della Grecia.

Il viaggiatore, che oggi attraversi la Puglia in treno, potrà gustarsi le descrizioni paesaggistiche della scrittrice immaginandosi in un vagone di altri tempi, sicuramente privo dei moderni confort offerti dai convogli ad alta velocità, ma dotati di un loro peculiarissimo fascino, catturato dalle parole della Romano:

Il treno è foderato internamente in cuoio scuro, impresso a disegni floreali.

-

- È di prima della guerra, – dice Stefano.

Prima dell’altra guerra! Quando c’era quell’eleganza ambigua (ma forse ogni eleganza lo è) che ha intravveduto nella nebbia dell’infanzia chi è nato prima del ’14.

Il nostro scompartimento è angusto, ammobiliato, vestito; tempestato di borchie, ganci, rampini lucidi di ottone. Anche la scaletta mobile, ridicolmente piccola, è interamente rivestita di panno blu a disegni.

[…] Accanto al lavabo c’è una saponetta verde piccolissima.

Continuo la perlustrazione. Apro lo sportellino in basso, e ne estraggo la coppa di maiolica. Ha un lunghissimo labbro, un lunghissimo manico: sembra uno strano animale o fiore esotico.

La rinfilo, e sale dal basso il vento e il rombo delle rotaie. La custodia in cui la coppa si incastra ha la sua forma precisa ed è rivestita di panno come gli astucci dei gioielli. (L. Romano, Diario di Grecia)

Quello che rimane immutato in un viaggio in treno lungo la costa pugliese, sia che il convoglio sia dei primi del Novecento o di ultima generazione, è la bellezza dei paesaggi che si alternano veloci dietro i finestrini: dal Gargano a Bari è un susseguirsi di improvvise visioni, che Lalla Romano cattura e ci restituisce sotto forma di veloci schizzi, abbozzati più con i colori della regione che con le parole.

Scrive:

Ogni campagna intravveduta all’alba dal buio e dal chiuso di un treno è una apparizione di purezza: esangue, fredda. Ma l’alba del Sud è calda, più che non sia nei nostri paesi l’aurora. Una dolcezza d’Oriente è in quell’aria, d’oro verde sono le foglie nuove della vite e del fico.

È la Puglia. Il monte Gargano già si allontana, di un azzurro poco più intenso del cielo. Si distingue ancora il profilo da cittadella crociata di Monte Sant’Angelo e la falcatura luminosa, celeste, del golfo di Manfredonia.

Trani. Cerco con gli occhi, riesco a vedere – alta, bianca – una fronte del Duomo, volta a guardare lontano sul mare.

Il treno si è fermato. La nettezza marina è nell’aria tra le case bianche. […]

In Puglia vedo i primi papaveri. Radi frammezzo ad altri fiori selvatici, di un rosso più intenso dei nostri; non solo di quelli chiari di montagna, anche di quelli emiliani, accesi, che ho visto infuocare intere distese di campi. Questi hanno un colore prezioso: non sensuale, mistico.

Le strade tra i campi, profilate dai muretti a secco di pietre tonde, bianche, sono polverose: strade buone a percorrersi a piedi scalzi o a dorso di mulo, al massimo in biroccio.

Nel mezzo di un campo, ogni tanto, una costruzione conica di pietra, un rozzo trullo non imbiancato: embrionale cupola, affine alle antiche tombe o tesori. (L. Romano, Diario di Grecia)

Bari vecchia, piazza Ferrarese

Scendiamo dal treno a Bari in compagnia della scrittrice per la prima tappa del nostro viaggio.

Appena fuori dalla stazione, la città appare nella sua veste moderna e ottocentesca, quella del borgo murattiano, un susseguirsi ordinato di grandi strade borghesi ed eleganti viali, che disegnano una maglia geometrica totalmente estranea e quasi giustapposta alla disordinata trama mediterranea di vicoli e vicoletti, che invece caratterizzano la città vecchia. È proprio lì che ci dirigiamo velocemente con Lalla Romano, lasciandoci alle spalle la città moderna: «troppo occidentale, «milanese», per la nostra ansia di Oriente». (L. Romano, Diario di Grecia)

Dopo aver percorso via Sparano e attraversato corso Vittorio Emanuele, due tra le principali arterie cittadine, quasi senza soluzione di continuità, si apre davanti a noi Piazza Ferrarese, vera anticamera di Bari Vecchia. A Lalla Romano appare «una piazza, lunga, ampia, calma. Mi riesce familiare – a me provinciale – quasi l’avessi davvero attraversata, tanti anni fa, un giorno di passeggiata scolastica, “in fila”».

La piazza, oggi uno dei luoghi notturni della movida barese, deve il suo nome a un mercante originario di Ferrara che visse e fece la sua fortuna a Bari nel XVII secolo. È ancora possibile osservare la pavimentazione della strada romana Appia-Traiana che in passato passava proprio in questo punto della città. Sulla sinistra c’è la sala Murat, un ambiente che ospita mostre di arte contemporanea e, poco più distante, si scorge la zona absidale di una piccola chiesa, chiamata La Vallisa, risalente all’XI secolo. Questo luogo, oggi adibito ad auditorium diocesano, era la chiesa della comunità di mercanti Ravellesi e Amalfitani presenti in città nel Medioevo.

Sulla destra della piazza c’è l’edificio che un tempo era l’antico mercato del pesce comunale.

Piazza Ferrarese ha sempre rappresentato l’elegante ingresso alla città vecchia che, attraverso viuzze, vicoli e larghi, introduce il viaggiatore nel suo ventre che riserva non poche sorprese.

Così in cerca della Bari più autentica seguiamo la scrittrice:

Penetriamo, per vicoli, nella città vecchia; viva e insieme remota, piena di infanzia.

Una piazzetta irregolare, strana, meravigliosa. Da un lato casucce in vario movimento e colori, un po’ come una scena (in terra sono sparsi resti di ortaggi, dopo il mercato), e di fronte la mole austera, semplice, chiara, di un castello di pietra. Castello svevo (o normanno: nomi che fanno sognare). Sulla prima rampa corrono giocando, gridando, bambini. Il Duomo incombe con la sua maestà su un’altra piazzetta paesana, piccola, allegra. (L. Romano, Diario di Grecia)

Siamo giunti in Piazza Federico II, incorniciata tra i due poli architettonici e simbolici della città, il Castello Svevo e in lontananza la Cattedrale di San Sabino, intitolata anche alla Vergine Odegitria o Madonna di Costantinopoli. Prima di riprendere il cammino consigliamo al viaggiatore una visita a questi due monumenti cittadini.

Alle spalle della Cattedrale si stende il labirintico dedalo dei vicoli di Bari Vecchia, che a molti viaggiatori potrà evocare le città del Medio-Oriente. Qui la gente vive per le strade, strade bianchissime e pulitissime, dove i bambini giocano e gli adulti conducono i loro affari quotidiani, botteghe improvvisate si alternano a banchetti, dove signore con le mani segnate dall’esperienza preparano la pasta fresca locale. Consigliamo un passaggio nella strada oramai nota come la ‘strada delle orecchiette’, in via Arco Basso, dove le massaie della città vecchia, sedute le une accanto alle altre sull’uscio di casa, impastano e confezionano le orecchiette, una delle eccellenze gastronomiche baresi.

Le stradine del centro storico brulicanti di vita destarono l’attenzione di Lalla Romano che, trovandosi in città nel periodo pasquale, ebbe modo di osservare le vetrine dei fornai, per l’occasione, ricche di prodotti tipici, come le scarcelle e i taralli pasquali chiamati anche occhi di santa Lucia.

Scrive:

Le strade sono così piccole che noi abbiamo l’impressione di essere giganti; tanto più che esse sono formicolanti di bambini piccoli, i quali ne portano in collo altri piccolissimi.

Qualcuno è incantato davanti a una vetrina; vetrina di panettiere, che espone ovetti per l’imminente Pasqua. Uova col guscio fissate a un disco di pasta che le attraversa. […]

Vi è povertà in queste strade, anzi, miseria; ma è miseria bianca, non nera. Le case sono tutte intonacate di fresco, candide.

Ai crocicchi, tavolinetti espongono mercanzia minuscola, quasi inesistente, uguale a quella con cui si giocava da bambine «a vendere»: boccette, polverine, qualche pizzico di semi. (L. Romano, Diario di Grecia)

“Bari” by dmytrok is licensed under CC BY-ND 2.0

(Di Berthold Werner, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61448663)

La visita non può che concludersi nel luogo simbolicamente più importante di Bari vecchia, la piazza dove si erge maestosa la bella basilica romanica di San Nicola.

La Romano descrive con queste parole il suo incontro con la vivace umanità che si affolla intorno alla chiesa:

San Nicola, circondato di spazio, è immenso. Fa pensare a un Medioevo luminoso.

Dentro, monaci fraseggiano dal coro. Sopraggiungono anche qui bambini, entrano coi fratellini incollo, li fanno sedere, additano loro i monaci: li portano in chiesa per tenerli buoni.

Fuori, altri bambini corrono, si radunano cheti, ripartono chiassosi. Su un parapetto uno piccolo, di un anno al massimo, già sicuro corre sui piedini nudi e ogni tanto, invece di cadere, fa un piegamento e poggia le palme davanti ai piedi, il culino in aria, nudo. (L. Romano, Diario di Grecia)

La Basilica che si specchia nelle acque dell’Adriatico fu per secoli punto di riferimento per naviganti, pellegrini e viaggiatori diretti o di ritorno dall’Oriente che approssimandosi al porto, immediatamente, si confrontavano con la sua sagoma. Per Lalla Romano, giunta sino a qui, il mare che bagna Bari vecchia e quasi lambisce le fondamenta di San Nicola annuncia l’imminente viaggio. Scrive:«Andiamo a guardare il mare. È celeste e luccica, presagio di favolosi viaggi».

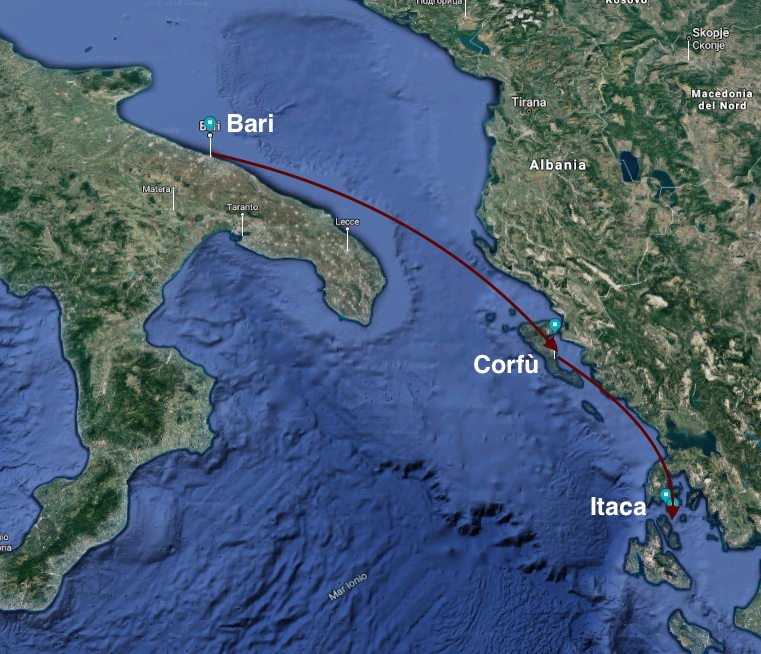

La mattinata barese della scrittrice volge al termine, invitiamo il viaggiatore a seguirla mentre, di ritorno in stazione, riattraversa il centro murattiano, fermandosi davanti alla vetrina della Libreria Laterza in via Sparano:

Riattraversiamo la città nuova, così milanese c’è perfino «il Motta».

Lunga la via centrale Stefano mi mostra a dito l’insegna di un negozio. Leggo: G. Laterza e Figli. Dio mio! Come ho potuto scordarmene? Le edizioni Laterza sono state il latte, per noi. Vagheggiate, centellinate nelle biblioteche al tempo dell’adolescenza squattrinata, poi i primi gelosi acquisti: l’Estetica di Croce, la Nascita della tragedia.

Attraversiamo la strada, con la reverenza e la curiosità del caso. La vetrina è piena di Santi. Di statuine della Madonna del sacro Cuore. Dunque tradimento è l’anima del commercio! Ecco una buona signora col suo ragazzetto, vanno ad acquistare da Laterza un catechismo o una Piccola Filotea.

Giriamo l’angolo, e nelle vetrine di là i veri Laterza stanno allineati, distanziati signorilmente, nel sottile rarefatto silenzio del pensiero laico. (L. Romano, Diario di Grecia)

Oggi il bar della Motta, citato dalla scrittrice, per molti anni punto di riferimento per gli aperitivi domenicali dei baresi, non c’è più, mentre è ancora possibile entrare nella sede della storica libreria e casa editrice Laterza in via Sparano. Per oltre un secolo la Laterza ha animato la vita culturale di Bari, oggi quelle stesse vetrine che emozionarono la Romano, cresciuta sui libri pubblicati da questi editori meridionali, sono schiacciate e ridimensionate tra le vetrine luccicanti dei negozi di prestigiose marche di abbigliamento che ne hanno rilevato in parte i locali.

(Public domain)

(foto partner)

Lasciata Bari, la scrittrice prenderà un treno che la condurrà a Brindisi da dove s’imbarcherà alla volta della Grecia. Il viaggiatore invece oggi potrà optare per imbarcarsi direttamente dal porto di Bari che collega la città con le Isole Ionie.

Non resta che godersi il tempo del viaggio, approfittando della vista offerta dalla cabina della nave per osservare la Puglia in lontananza che alla scrittrice «pare già una memoria», con la «sua malinconia occidentale».

Scrive:

Il mare, calmo, è esso stesso elemento del silenzio, è uno spazio incorporeo, una eterea pianura che introduce a un viaggio al di là del tempo. […]

Ci stacchiamo dall’Italia.

Un tremito, un trapestio profondo, sussulti: la nave si muove. Ci troviamo nel salone di poppa e le vibrazioni, l’incipiente rullio sono sensibili, eccitanti.

Lo scenario dietro le vetrate si sposta: l’alta città murata, grigio-rosa, scivola all’indietro, s’inclina di sbieco, si allontana.

La nave raggiunge e supera un favoloso castello svevo ormai cupo, notturno, sul mare ancora chiaro, si scioglie dagli abbracci, dai lunghi tentacoli dell’immenso porto e scivola via nel crepuscolo.

A mano a mano che la nave si immerge nella solitudine delle acque e della notte, provo uno sgomento e insieme un’esaltazione: come se avessimo iniziato un viaggio supremo, verso una beatitudine difficile e incorporea. (L. Romano, Diario di Grecia)

La nave approda a Corfù la mattina del 18 aprile del 1957. L’isola si rivela alla scrittrice alla luce del nuovo giorno e la sua fantasia è immediatamente catturata dal Vecchio e dal Nuovo Forte veneziano che ne disegnano e proteggono le coste. Così li descrive:

Si profila una fortezza grigia e verde, a forti spalti, a zone dirupate, erbose: una fortezza antica, in abbandono. Ci devono essere sentieri costeggianti le mura, per le passeggiate domenicali delle famiglie; fossati e cunicoli per i giochi dei ragazzi, prati per le greggi e i loro pastori. Come nella fortezza che Redburn-Melville salutò salpando da New York.

Nel punto dove attracchiamo, abbiamo di faccia un’altra fortezza, meno antica ma non meno solitaria e dormente.

Ventosa, la vasta banchina è chiusa in fondo da un viale di tozzi platani come una piazza di paese. Vicino a riva, bancarelle di paccottiglia: minime anforette rosse e nere, rosari turchi di ambra gialla.

Autobus e jeeps ci porteranno a visitare l’isola. (L. Romano, Diario di Grecia)

(“Colour Wash” by kamshots is licensed under CC BY 2.0 )

Anche Emilio Cecchi, sofisticato viaggiatore e raffinato scrittore, circa venti anni prima, nel 1934, arrivò a Corfù di mattina e così ci racconta quell’esperienza nelle prime pagine del suo libro Et in Arcadia Ego:

È assai bello arrivare in un’isola ancora addormentata, e con appena qualche pagliuzza di sole in cima ai monti. Così dormiva Corfù. E dal molo appressandoci alle abitazioni, e forse a motivo di quelle persiane abbassate alle finestre sulla marina, si aveva un senso come a giungere di sorpresa, clandestinamente. […]

Nelle stradette era il silenzio della città che ha fatto tardi la notte fumando e chiacchierando; un odorino di cicche che macerassero nella guazza: lo stesso umido tanfo che all’alba si sente nei caffè appena aperti […]. Deserto era anche lo spiazzo del mercato, con intorno sbilenche baraccucce d’aspetto balneario. Soltanto usciti dall’abitato, e inoltrandoci velocemente nella campagna, si incominciò ad incontrare qualcuno: contadini sul loro asinello, donne che con una corda si tiravano dietro la capra; e accosto ad ogni casa colonica, legato al piuolo, un giovenco, come un monumento votivo.

E più s’andava avanti, più le ragazze e le donne diventavano belle. […]

Erano, queste, mistiche immagini bizantine: le immagini più bizantine che abbia mai veduto fuor che nei musei e nei mosaici. Pallidi i volti, incorniciati di panni neri, gli occhi stellanti, trapunte le vesti composte a pieghe ed angoli simmetrici. E in quell’avvallamento verde e senza sole, sotto la cupola del cielo bianchiccio, stavano con una grazia maestosa ed inutile di pitture bizantine mezzo scancellate. […] (E. Cecchi, Viaggio in Grecia. Et in Arcadia ego.)

Invitiamo il viaggiatore a seguire lo scrittore che sta lasciando il centro della città di Corfù per dirigersi nel villaggio di Gastouri dove si trova l’Achilleion, «la villa della povera Elisabetta d’Austria, poi di Guglielmo II, oggi passata al governo greco» (E. Cecchi, Viaggio in Grecia. Et in Arcadia ego).

A Lalla Romano, anche solo il nome di questo monumento, esattamente come quello di Corfù, evoca immediatamente ricordi letterari e suggestioni romantiche. Ricorda la scrittrice:

Corfù. Da bambina mi piaceva ripetere questo nome; e il verso del Pascoli:

nel solingo Achilleo di Corfù

Inutile, adesso, ridurlo a quello che è; per me è ancora bello: pieno di silenzio, e di una lontana musica settecentesca. Ignoravo cosa fosse l’Achilleion, e quando seppi che era stato il rifugio di una regina infelice, il fatto non mi disturbò, ma non aggiunse nulla all’incanto di quel nome. (L. Romano, Diario di Grecia)

Con occhio più disincantato, a tratti dissacrante, Emilio Cecchi ci accompagna all’interno di questo palazzo dalle forme ostentatamente neo-classicheggianti, famoso per essere stato l’amata residenza di Sissi, l’imperatrice Elisabetta d’Austria. Ancora oggi è una delle attrazioni turistiche principali dell’isola. Scrive Cecchi:

Avete voglia a combinare esposizioni retrospettive di vita e costume dell’Ottocento, mettendoci ogni finezza di satira archeologica! Per fare un Achilleion occorsero niente meno che i sedimenti di due Imperi. Il cattivo gusto, la tristezza di due Imperi. A mezza costa. Fra palmette, bambù e viti americane, il prodotto di questa grandiosa collaborazione sta, sbreccato e spaesato, come il relitto di un mondo assolutamente estraneo, come un enorme polipaio lasciato in secco dal mare.

Lievemente, dinanzi alla villa, il giardino discende fino a una terrazza semicircolare, protesa sul panorama con l’aria di un ponte di comando d’una nave ammiraglia. […]

Fra le aiuole, un nudo di Frine, dozzinali frammenti di scavo, bassorilievi di donne scarmigliate e ploranti che vorrebbero sembrar greche, ma il liberty si sente lontano un miglio. Per vialetti e pergole inselvatichiti, s’arriva al ponte di comando, sul quale pavoneggia un altissimo Achille di marmo grigio, stile Thorwaldsen. […]

Presso la villa, altra scultura bavarese del Pelìde, ma questa volta moribondo, e intorno disseminati marmi e bronzi d’Amori, Muse e Lottatori: il più trito repertorio ellenistico che va a gran tiratura sulle cartoline illustrate. (E. Cecchi, Viaggio in Grecia. Et in Arcadia ego.)

Con Cecchi continuiamo la nostra visita all’interno dell’Achilleion:

[…] Finalmente s’entra. C’è di tutto. Divani rococò. Stipi moreschi, intarsiati d’ebano e madreperla. E in bella cornice, scialbe istantanee eseguite dall’imperatore. […]

Quanto ad Elisabetta [Elisabetta II d’Austria, l’imperatrice Sissi], vestigia del suo gusto personale sono nella cappella a pianterreno. E la cappella sembrerebbe quasi romanica, se il catino dietro l’altare non portasse un affresco floreale, se alle pareti non fossero murate riproduzioni di terracotte della Robbia, e i candelieri di ottone e varia suppellettile non provenissero dalle lontananze d’ancor altre civiltà: nel complesso, un bazar triste e meticoloso. […]

Sulle brezze ioniche, Elisabetta ascoltava echi della canzone di Heine. Ma Guglielmo, rimirando Achille, pensava che con pochi ritocchi si poteva benissimo presentarlo come Sigfrido. Böcklin ebbe la prima, primissima idea dell’Isola dei Morti. (E. Cecchi, Viaggio in Grecia. Et in Arcadia ego.)

Lo scrittore ironizza sull’identificazione, assolutamente fittizia e priva di reali prove, dell’isolotto di Pontikonissi con il soggetto del quadro del maestro simbolista Böcklin. Questo luogo, indiscutibilmente suggestivo, è poco più di un’alta scogliera sul mare circondata da un boschetto di cipressi, raggiungibile in barca dal molo su cui sorge il Monastero della Vlacherna, dove arriva anche Lalla Romano e fa tappa il nostro itinerario.

Visto da lontano, il bianco monastero sembra alla scrittrice anch’esso un’isola circondata dal mare:

Un mare liscio come un lago, e come un lago cinto di colli ondulati vicini e lontani, in una luce specchiante di miraggio, nel sentore amarognolo della primavera. Nel mare due piccole isole, sorprendenti: una bianca e una nera. Quella bianca – bianchissima, di calce – è un convento, ha un campanilino piatto e due campane; è unita alla terra da un pontile di sassi. L’altra, un po’ più indietro, nero-azzurra di cipressi e di pini. Quale sia la più misteriosa, non so.

[…] Il sentiero mi par familiare, uguale a quelli che scendono su Punta Chiappa di Camogli. Ora si vede che oltre al breve pontile dell’isola bianca, a destra corre un lungo molo o gettata di cemento che raggiunge l’altra riva e racchiude così un’ampia laguna.

Mentre trottiamo sul sottile cammino a fior d’acqua verso il convento bizantino, vediamo sfilare lentamente sul molo a lato un asinello col suo basto, e sopra un bambino; dietro ad esso un uomo che si appoggia a un bastone. La povertà e gentilezza «umbra» di quelle figure fa sembrare preziosa la pace del bianco convento.

Quando si entra è diverso. Nell’intimità questa pace è vera. La chiesa, piccola, nera dentro, è per me montanara col suo pavimento di legno, coi suoi ex voto vecchi e naïfs. I quadri sono icone.

Usciamo. Il mare fa specchio. […] Qui veniva a pregare la regina infelice dell’Achilleion. (L. Romano, Diario di Grecia)

Dal piccolo bianco monastero ortodosso, dove l’imperatrice Sissi andava a pregare, Lalla Romano si sposta sull’isolotto di Pontikonissi, che secondo un’antica leggenda, oltre ad essere stato d’ispirazione per il quadro di Böcklin, sui cui ironizzava Cecchi, altro non sarebbe che la nave dei Feaci trasformata in pietra da Poseidone per vendicarsi dell’aiuto offerto ad Ulisse. Le emozioni e i ricordi che in lei suscita il luogo sono affidate a queste parole:

L’isola nero-boscosa è vicina, pare debba mettersi a navigare, come una nave mimetizzata. È il contrappasso del mito, perché quell’isola è la nave dei Feaci. Mentre risaliamo il sentiero «ligure», incantevoli bambini ci porgono rametti fioriti che odorano fresco, dolce. Bambini scalzi, muti e sorridenti come i nostri di montagna quando sono davanti a forestieri. Sono insistenti come ospiti, non come mendicanti. Non chiedono infatti, offrono. Distribuiamo soldini, soldini greci, fin che ce n’è. Quando non ne abbiamo più ci mettono lo stesso in mano i rametti. (L. Romano, Diario di Grecia)

[author: Alinea CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)]

[author: Sascha Askani, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=204175]

In compagnia delle nostre guide letterarie, l’itinerario prosegue per la città di Corfù, in cui l’eleganza veneziana delle architetture e delle strade si combina felicemente con il fascino dell’Oriente mediterraneo di chiese ortodosse e di usi e costumi delle popolazioni locali. Scrive Lalla Romano:

[…] attraversiamo a piedi la città. Non so se sia veneziana come dicono, certo è occidentale, genovese direi, con le sue case alte, bianche e rosa.

[…] guardo le bottegucce. Si piomba nella più remota infanzia, per chi l’ebbe paesana come me. Bottegucce povere, polverose, buie; per entrare si salgono – o scendono – scalini. Odore di carrube, di canfora; vi si vendono ceri, cartoline, ogni cosa. (L. Romano, Diario di Grecia)

Ci sono luoghi e momenti a Corfù in cui è possibile immergersi totalmente in questo felice connubio tra stile italiano, occidentale, latino e cultura ortodossa che caratterizza la cittadina, come quando, ad esempio, si celebra un battesimo ortodosso nella chiesa di San Spiridione, eretta nel XVI in forme veneziane. Questa fortuna toccò ad Emilio Cecchi che ce ne lascia una vivida descrizione, grazie alla quale anche il viaggiatore potrà gustarne l’atmosfera. Entriamo in chiesa con lo scrittore:

[…] nella chiesa ortodossa di San Spiridione, genti accorrevano vociferando, quasi ci fosse, che so, un tentativo rivoluzionario. Scontrandosi come le formiche, si davano attorno con gialli candelini accesi. Ma poiché nessuno accennava a manomettere le lampade d’oro e d’argento a modello di barca, e d’argento anch’esso il sepolcro del santo, faceva presto a chiarirsi che, nonostante le stride, forse non stava succedendo niente di male.

Era infatti un battesimo. E la ressa e l’entusiasmo dei parenti fino al settimo grado; […] cantando le preci, il prete cercava di soperchiar quegli strilli; ma intanto gli si scioglievano, sulla nuca e le orecchie, crollando sotto la stola, grosse pesanti trecce brune, vere trecce da donna, da donna anzianotta; che a noi, non abituati, vedendole in testa ad uomini, fanno un effetto un po’ discostante. A leggerne negli storici, è così poetica la vita nella chiesa cristiana, i primi decenni dalla vita di Gesù. […] Eppoi, guardandoli meglio, si vede che sono della stessa pasta della gentuccia che popola certe pagine di Aristofane, di Teocrito; ma diventati più gravi, pudichi, eroi. Il senso di questo greco cristianesimo, casalingo, primordiale, è fra le più delicate e commoventi intuizioni che subito s’incontrano dall’altra parte dello Ionio. […]

Dalle pareti di San Spiridione, dorate pitture venezianeggianti (con i fortilizi, i marmi, la lingua, fra le tante nostre testimonianze su queste rive) guardano quella agitazione, quella dolorosa vivacità di stirpi urtate, confuse, consunte, quel disordine che in Corfù già sente di turchesco e carovaniero: guardavano con la serena dignità dell’occhio latino. (E. Cecchi, Viaggio in Grecia. Et in Arcadia ego)

Lasciamo Emilio Cecchi, San Spiridione e Corfù e proseguiamo il nostro itinerario, imbarcandoci nuovamente in compagnia di Lalla Romano, in direzione di Itaca.

La traversata in nave, per raggiungere la più omerica fra tutte le isole, regalerà al viaggiatore paesaggi mediterranei di incredibile bellezza che non lasciarono indifferente la scrittrice che racconta:

Scivoliamo tra isole bianche e petrose, nel sole. Danno un’impressione quasi cruda di nudità.

Forse consiste, l’essere isole, in quella leggerezza di uccello appena posato, e in quell’irremovibilità, insieme, di statue che si debbono aggirare. Appaiono con nostro stupore; con nostro rimpianto dileguano. […]Stiamo costeggiando Itaca, ci dirigiamo verso un porto. Le rive sono vicine. Aspre, montuose, carsiche. Poco sopra l’orlo del mare corre un sentiero che sembra però naturale, non tracciato dall’uomo. Silenzio e deserto. Luce pomeridiana, un poco più calda ma non meno chiara della mattinale. La terra che traspare tra la pietra bianca, è rossa. Lo strano sentiero non è mai stato calpestato, o chissà? (L. Romano, Diario di Grecia)

L’arrivo a Itaca suscita nella Romano le stesse emozioni che ancora oggi provano molti viaggiatori che raggiungono quest’isola collinosa, dove, come cantato nell’Odissea, dopo lunghissime peripezie e molte avventure, infine approdò Ulisse. Itaca, per la scrittrice, è più di un’isola del mar Ionio, non è solo la patria dell’eroe omerico, ma in qualche misura è l’isola di ogni viaggiatore, «è la patria, la casa di tutti», dove riconoscere il senso profondo della nostra civiltà e cultura.

Scrive Lalla Romano:

Itaca. Commuove che sia davvero petrosa. Del resto, prima è stata un’isola come le altre, un’isola senza nome; e dopo, la patria di Ulisse. Anzi, la patria, la casa di tutti noi. Non più Itaca di un’altra, dunque. (L. Romano, Diario di Grecia)

(foto partner)

Rivolgendosi alla sua guida la scrittrice comincia a raccogliere informazioni sui luoghi cantati nell’Odissea:

Il Mitropulos [Mitropulos è il nome fittizio della guida greca di Lalla Romano], interrogato se la città che vediamo sia nel posto di quella di Ulisse, dice che no, che la baia di Ulisse era un’altra e indica una valletta profonda, in ombra e boschiva. – Là, – dice era l’approdo di Ulisse –. Stiamo già passando oltre, ma ho veduto – o sognato di vedere? – un filo di fumo, azzurrino. Eppure la valletta appariva disabitata. Lo straordinario del resto è che esista, intravveduta in qualche parte quaggiù. (L. Romano, Diario di Grecia)

Ancora oggi a Itaca numerosi sentieri escursionistici conducono nei luoghi veri o presunti, legati alla tradizione omerica. Non sempre si tratta di strade semplici da seguire e, ironia della sorte, cercarli potrebbe diventare un’impresa epica, sia per le grandi distanze da percorrere esclusivamente a piedi, sia per la scarsa segnaletica. Si tratta ovviamente di siti leggendari, su cui gli archeologi si sono spesso schierati su posizioni contrapposte. Con questa consapevolezza, giunti nell’isola per eccellenza, consigliamo al viaggiatore di non negarsi il piacere di una visita alla Fonte Aretusa. Questa sorgente naturale, a circa dieci chilometri da Vathy – il principale centro abitato di Itaca – è il luogo dove, secondo l’Odissea, Eumeo, il porcaro di Ulisse, portando i maiali ad abbeverarsi incontrò l’eroe che era da poco finalmente sbarcato sull’isola.

Nei pressi del piccolo villaggio di Stavròs, nella parte settentrionale, tra colline coperte di ulivi e coltivate a viti, si trova un piccolo museo archeologico e i resti di un palazzo dalle mura ciclopiche che oggi, sulla base di recenti scavi archeologici, è stato identificato come la possibile reggia di Ulisse, quella stessa reggia che invece l’archeologo Heinrich Schliemann, colui che portò alla luce i resti della città di Troia con i poemi di Omero come guida, aveva collocato nei pressi di Alalkomenés, vicino il monte Aetós.

Itaca, oltre a questi luoghi dal fascino mitologico e letterario, offre al viaggiatore anche altre attrattive: bellissime insenature naturali e spiagge, il villaggio portuale di Vathy e altri piccoli borghi, incastonati tra le colline. Scrive la Romano:

[…] nella rada ben chiusa dalle colline la nuova Itaca bianca, rosa, piccolo borgo sul mare.

Dopo, guarderò uomini e case. Ora guardo le colline in cerchio. Piene di forza e povere. Dolci. Dolci nelle linee ferme e calme, prive di ogni vaghezza di alberi o prati o coltivi. Qualche albero c’è, a piccoli gruppi, radi, due o tre, anch’essi di natura aspra, non sognante. Non è dolcezza. È ritmo, severo. È un senso, concluso, di unità. (L. Romano, Diario di Grecia)

Consigliamo al viaggiatore di perdersi nei villaggi e nelle colline che emozionarono Lalla Romano. Merita una visita l’antica capitale di Itaca, Anogí, situata a 500 metri di altitudine e a circa quattordici chilometri di distanza da Vathy. Qui è possibile ammirare l’antica chiesa dell’Agia Panagia con i suoi pregevoli affreschi bizantini. Il nostro itinerario si conclude in questo luogo e oramai non ci resta che lasciare l’isola all’imbrunire, come fece Lalla Romano che con queste parole si congeda da Itaca:

Partiamo verso sera. L’isola è più misteriosa, più solitaria. […]

Non c’è spiaggia né scogliera, il mare lambisce la roccia carsica, come se avesse sommerso una valle. Ciò dà l’impressione di un evento recente, in quest’aria senza tempo.

E del resto, perché questo luogo è antico? Immemoriale è la storia dei monti e dei mari, e questo mare non è più antico di un altro.

Ma questa è la Grecia: vale a dire siamo noi, uomini, antichi. (L. Romano, Diario di Grecia)

Noi, invece, ci congediamo dal viaggiatore e dall’isola condividendo l’augurio e i versi del poeta greco Kostantìnos Kavafis:

[…] Sempre devi avere in mente Itaca –

raggiungerla sia il pensiero costante.

Soprattutto, non affrettare il viaggio;

fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio

metta piede sull’isola, tu, ricco

dei tesori accumulati per strada

senza aspettarti ricchezze da Itaca.

Itaca ti ha dato il bel viaggio,

senza di lei mai ti saresti messo

in viaggio: che cos’altro ti aspetti?

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.

Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso

già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.

(K. Kavafis, Itaca)