Itinerary

Itinerary

Itinerario per viaggiatori incantati

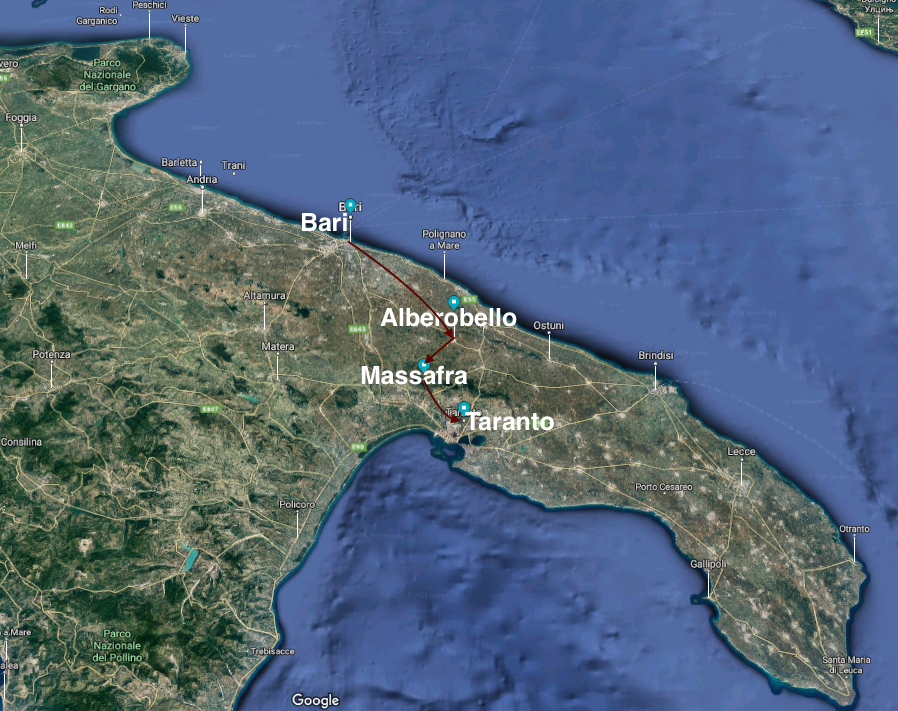

Bari, Alberobello, Massafra, Taranto.

[Tedesco] ![]()

[Spagnolo] ![]()

Pier Paolo Pasolini nel 1951 compie un viaggio in Puglia da dove scrive un reportage che verrà pubblicato lo stesso anno sulla testata romana «Il Quotidiano». Dagli appunti del viaggio, che portò lo scrittore da Bari sino al basso Salento, sarebbe dovuto nascere un progetto editoriale più articolato, rimasto incompiuto, dal titolo Le Puglie per il viaggiatore incantato.

In questo itinerario suggeriamo al viaggiatore di vestire i panni di un moderno e incantato flâneur e di addentrarsi per le vie delle cittadine pugliesi come fece Pier Paolo Pasolini, quando nel 1951 arrivò in treno a Bari, una città «sconosciuta, distesa contro il mare».

Pasolini, attraverso il camminare, quasi raccogliendo l’eredità di Walter Benjamin – raffinatissimo viaggiatore incantato di città – si fa insieme archeologo, giornalista, regista capace di catturare scorci e punti di vista, sociologo attento a cogliere i segni della modernità e le tracce del passato che nelle città convivono.

Il flâneur Pasolini ha la capacità di leggere la città e trasformarla in racconto, come accade ne Le due Bari; riesce a far diventare poesia la luce, le pietre porose, le strade e i vicoli del borgo antico, come nella lirica Un biancore di calce viva, cattura immagini e inquadrature di Massafra e di altri centri pugliesi per trasformali nelle locations del suo capolavoro cinematografico Il Vangelo secondo Matteo.

Invitiamo dunque il nostro viaggiatore a praticare, seguendo i passi di Pasolini, la raffinata arte della flânerie, attraversando poeticamente le città pugliesi raccontate dal poeta, perdendovisi dentro per ascoltare le storie che possono narrare.

Il nostro viaggio inizia, come in un romanzo, in una stazione ferroviaria all’imbrunire, la stazione di una città di provincia che potrebbe essere uguale a tante altre, ma a dire di Pasolini, l’arrivo alla stazione di Bari è un’avventura kafkiana:

Kafka, ci vuole Kafka. Scendere dal rapido, non potere entrare in città né avanzare di un passo fuori dal viale della stazione, può accadere solo al personaggio di un’avventura kafkiana […], io ero rimasto solo, a tremare, nel piazzale rosso, verde, giallo della stazione: in me lottavano ancora la seduzione dell’avventura e un ultimo residuo di prudenza. (P. P. Pasolini, Le due Bari)

La sensazione di smarrimento provata dal poeta è la stessa che prova il viaggiatore che, arrivato alla stazione centrale del capoluogo pugliese, vede aprirsi davanti a sé un reticolato ortogonale a scacchiera di strade, frutto del progetto di restyling urbanistico del XIX secolo promosso da Gioacchino Murat. La nuova Bari, sviluppatasi fuori dalle sue vecchie mura medievali, secondo i canoni estetici ottocenteschi delle moderne città europee, è un susseguirsi ordinato di strade e viali che disegnano una maglia geometrica totalmente estranea e quasi giustapposta alla disordinata trama mediterranea di vicoli e vicoletti che caratterizzano la città vecchia.

Conviene imboccare una strada a caso, come fece Pasolini: «così senza aver deciso nulla, scelsi una strada, una delle tante, piena di scritte luminose e mi incamminai».

Il viaggiatore si troverà in una delle tante vie borghesi del centro murattiano: grandi strade che sembrano «boulevards o avenidas» dove «si sente sospesa l’euforia del progresso di questa città che in pochi anni, rotti i legami che imprigionavano i pugliesi con tutti i meridionali a un difficoltoso complesso, ha raggiunto il livello delle città del Nord meno vocate al silenzio». (P. P. Pasolini, Le due Bari)

(Foto Di Haragayato – Photo taken by Haragayato using a FinePix40i, and edited., CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=909819)

Bari, Palazzo Atti, foto d’epoca.

Pasolini imbocca Corso Cavour, una strada costeggiata da aiuole e alberi oramai storici, soprattutto lecci che, nelle giornate estive, offrono riparo dall’afa e rendono piacevole la ‘passeggiata’ lungo questo viale movimentato da un’esuberante vita sociale e commerciale. Scrive Pasolini:

[…] quei salumai, droghieri, farmacisti e macellai aperti alle dieci di sera, e tutta quella luce vuota, sui passanti spinti qua e là in disordine come da un vento di periferia e i gridi dei ragazzi, superstiti nell’alta serata», che catturarono l’attenzione e la curiosità di Pasolini, oggi hanno lasciato il posto a negozi alla moda, gelaterie e ristoranti; permane identico l’andirivieni disordinato della gente e dei giovani che popolano questa strada e le vicine di quella «risonante allegria» di cui «è piena questa città. (P. P. Pasolini, Le due Bari)

In Corso Cavour si trovano alcuni dei più bei edifici della città nuova: il teatro Petruzzelli, Palazzo Atti, i monumentali palazzi della Banca d’Italia e della Camera di Commercio.

Percorrendo interamente questa strada in direzione nord si arriva al mare, qui, a conclusione scenografica del viale, si staglia, nelle sue eleganti forme liberty, il Teatro Margherita, oggi Polo delle arti contemporanee, prestigiosa sede di mostre ed esposizioni d’arte internazionali.

Nella Bari di Pasolini e del viaggiatore il mare adriatico è una presenza costante e si rivela nel suo splendore soprattutto la mattina:

Alzato il sipario del buio, la città compare in tutta la sua felicità adriatica.

Senti il mare, il mare, in fondo agli incroci perpendicolari delle strade di questa Torino adolescente: un mare generoso, un dono, non sai se di bellezza o di ricchezza. Davanti al lungomare (splendido), sotto l’orizzonte purissimo, una folla di piccole barche piene di ragazzi (i ragazzi baresi alti e biondi, coi calzoni ostinatamente corti sulla coscia rotonda, la pelle intensa, solidi) si lascia dondolare nel tepore della maretta. Nella luce stupita si incrociano i gridi dei giovani pescatori: e senti che sono gridi di soddisfazione, che il mare dietro la rotonda è colmo di pesciolini trepidi e dorati. E mentre il mare fruscia e ribolle, senti dietro di te con che gioia la città riprende a vivere la nuova mattina! (P. P. Pasolini, Le due Bari)

Consigliamo dunque di percorrere il Lungomare cittadino di mattina, quando i colori del cielo e del mare si riflettono l’uno nell’altro. Partendo dal teatro Margherita si procede in direzione sud verso la spiaggia cittadina chiamata Pane e Pomodoro. Il mare è sempre accanto al viaggiatore, fiancheggiato da un ritmico susseguirsi di lampioni di ghisa che lascia intravedere le forme della città, con le sue silhouette perfettamente riconoscibili, dal campanile della Cattedrale sino ai monumentali edifici fascisti.

(foto di Podollo at it.wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3689140)

A poca distanza da Piazza IV Novembre, si apre l’antico bacino portuale di Bari che nella parlata dialettale è chiamato ‘’nderre alle lanze’, cioè a terra delle lance, con riferimento all’approdo delle piccole e tipiche barche dei pescatori che, ancora oggi, non sono troppo diverse da quelle che incantarono Pasolini. Qui il viaggiatore potrà assistere, come capitò al poeta, al colorato rito laico che si consuma ogni mattina: la vendita del pescato su bancarelle spesso improvvisate, la lavorazione dei polpi e le degustazioni di molluschi crudi prese d’assolto da turisti e cittadini.

Come un polpo

Come un polpo sbattuto ancora vivo contro lo scoglio

si arricciolavano i miei pensieri

a Bari fra le barche verdi e gli inviti

favolosi dei venditori

di quella iridescente pena; ma io

non avevo che una moneta

d’impazienza e di notte,

una moneta nera dei paesi

dell’interno, che soffoca le case

fra orizzonti di corda su cui oscilla

la tarantola – un’altra pena; e tu un’altra,

quando dicesti: la pietà è più forte

dell’amore. Più rapida è volata

che il mio odio la mano sulla tua guancia.

Vittorio Bodini (Bari, 1914-Roma, 1970)

Continuando la nostra passeggiata in direzione sud, la città sembra subire una metamorfosi, gli eleganti edifici di gusto liberty e i colori vivaci del porticciolo cedono il passo all’ostentata monumentalità dell’architettura fascista che, negli anni ’20 e῾30 del Novecento, ridisegnò questo tratto della costa barese. Quasi come una cortina, questi edifici, dal grande valore architettonico, nascondevano la realtà urbana retrostante, fatta invece dalle fatiscenti ed economiche costruzioni dei quartieri popolari, che ancora oggi si distendono alle spalle del Lungomare.

A conclusione della passeggiata, consigliamo al viaggiatore una visita alla Pinacoteca Provinciale Corrado Giaquinto che ha sede all’ultimo piano dell’ex Palazzo della Provincia, oggi sede della Città Metropolitana di Bari. Si tratta di uno degli edifici più rappresentativi dell’architettura barese del periodo fascista, caratterizzato dall’eclettica ripresa, in chiave monumentale, di elementi della tradizione civico-rinascimentale italiana e classico-romana. Lungo le sedici sale del museo cittadino si snoda un interessante percorso di arte meridionale che va dal Medioevo al Novecento.

Passeggiando per la città, sarà facile apprezzare l’allegria dei baresi. Pasolini rimane affascinato dal carattere solare e spensierato di questa città adriatica e dei suoi abitanti:

[…] i baresi si divertono a vivere: ci si impegnano col cuor leggero, e col cuor leggero vanno discutendo di affari per le strade, prendendo il caffè, si recano a lavoro, senza avere nemmeno il sospetto che questo non rappresenti una piacevole avventura. […] E l’allegria dei baresi è seria, sicura e salubre: su queste teste solide il delicato biondo veneziano dei capelli (che è la carezza dell’Adriatico), perde in languore e acquista in chiarezza. Qui tutto è chiaro: anche la città vecchia, dalla chiesa di San Nicola al castello svevo, pare perennemente pulita e purificata, se non sempre dall’acqua, dalla luce stupenda. (P. P. Pasolini, Le due Bari)

In compagnia di Pasolini siamo giunti fin sulla soglia del borgo antico, dove finisce l’avventura kafkiana del poeta, ma non il nostro viaggio. Nel 1964 Pasolini dedicherà intensi versi a Bari vecchia e noi lasceremo alla parola poetica il compito di guidarci per questi vicoli:

Un biancore di calce viva, alto,

– imbiancamento dopo una pestilenza

– che vuol dir quindi salute, e gioiosi

mattini, formicolanti meriggi – è il sole

che mette pasta di luce sulla pasta dell’ombra viva, alonando, in fili

di bianchezza suprema, o coprendo

di bianco ardente il bianco ardente

d’una parete porosa come la pasta del pane

superficie di un medioevo popolare

– Bari vecchia, un alto villaggio

sul mare malato di troppa pace –

un bianco ch’è privilegio e marchio

di umili – eccoli, che, come miseri arabi,

abitanti di antiche ardenti Subtopie,

empiono fondachi di figli, vicoli di nipoti,

interni di stracci, porte di calce viva,

pertugi di tende e di merletto, lastricati

d’acqua odorosi di pesce e piscio

– tutto è pronto per me – ma manca qualcosa.

(P. P. Pasolini, Un biancore di calce viva, in Poesie in forma di rosa)

Appena si entra a Bari vecchia si ha l’impressione di essere entrati in un bianco labirinto di vie e viuzze esaltate dalla luce del sole, in un dedalo di case e bianche chianche che si avviluppano su se stesse, in una città viva popolata – come scrisse Pasolini – da umili, miseri arabi, tanti figli e nipoti.

Per conoscere meglio la vera Bari vecchia, possiamo provare a seguire dei percorsi secondari alla ricerca delle storie e delle leggende custodite nei vicoli del borgo, poiché come dice Marco Polo, ne Le città invisibili di Calvino, per descrivere una città non è sufficiente parlare delle sue architetture e del suo aspetto.

Invitiamo il viaggiatore ad addentrarsi in una stradina molto caratteristica, strada Meraviglia, dove si trova un balcone costruito sopra un bell’arco cinquecentesco su cui è nata una romantica leggenda.

Si dice che l’arco fu costruito in una sola notte per permettere a due giovani amanti, che abitavano l’uno di fronte all’altro, di incontrarsi furtivamente e di amarsi sino all’alba, contro il volere della famiglia della fanciulla. La storia dei Romeo e Giulietta baresi ha reso popolare questo angolo di Bari, frequentato da giovani coppie e turisti romantici. In realtà la storia del balcone ‘galeotto’ sembra essere diversa. L’arco è una soluzione architettonica molto comune a Bari vecchia, se ne contano almeno cinquanta, in gran parte realizzati per creare piccoli passaggi tra i vicoli della città. Quello in strada Meraviglia fu costruito su una precedente struttura duecentesca, per volere della nobile famiglia Meravigli o Meraviglia, giunta a Bari al seguito della regina Isabella d’Aragona, per collegare due palazzi di sua proprietà.

Bari vecchia, Arco Meraviglia

Il nostro itinerario alla scoperta delle storie della città vecchia porta il “viaggiatore incantato” in un vicolo, chiamato strada Quercia, poco lontano dal Castello Svevo. Al numero dieci, infissa sotto un balcone, si trova una piccola scultura, una testa di moro, nota alla popolazione locale come la cepe du turk. Si tratta di una maschera apotropaica che raffigura una testa mozzata, con i capelli raccolti in un turbante, baffi e uno sguardo vagamente allucinato. Nonostante si tratti di un motivo decorativo molto comune nell’arte pugliese, che compare frequentemente tra i capitelli delle cattedrali e dei castelli, nei portali scolpiti delle basiliche e in numerosi arredi liturgici, su questa piccola scultura di Bari vecchia è fiorita una macabra leggenda, ambientata nel periodo storico in cui in città governavano gli arabi.

Vuole la tradizione che la testa mozzata sia quella dell’emiro Muffarag che resse Bari tra l’853 e l’856 e che provò a convertire i baresi all’islam. Si racconta che la notte del 5 gennaio, per mostrare il proprio valore, decise di affrontare una strega, creatura leggendaria dell’immaginario folklorico pugliese: la temuta Befanì. Essa aveva l’abitudine di aggirarsi la notte della vigilia dell’Epifania, marcando le porte delle case di coloro che erano prossimi alla morte e decapitava chiunque incrociasse il suo cammino. Proprio questa fu la sorte dello sfortunato emiro, la cui testa rimase pietrificata e infissa nel luogo dell’accaduto.

Lasciamo alle nostre spalle questo vicolo e la sua leggenda per scoprire, in compagnia di Pasolini, uno degli aspetti più caratteristici della città vecchia e della sua gente «che vive molto all’aperto seduta sulle soglie della casa».

La vita nel borgo antico, infatti, si svolge sulla strada e, quasi sempre, le porte delle case sono aperte. Le bianche strade, profumate di detersivo, ospitano salottini improvvisati, piccoli banchi di lavoro artigianale, bancarelle e vere e proprie piccole cucine. Il vicolo che si apre oltrepassato Arco Basso, nelle immediate vicinanze di Piazza Federico II, ribattezzato recentemente strada delle orecchiette oggi è diventato un’attrazione turistica. Lungo questa strada, signore baresi, sedute una accanto all’altra, sull’uscio di casa, preparano ogni giorno la pasta tipica locale.

Non solo il cibo si prepara e a volte si consuma per strada, ma a Bari vecchia i bambini giocano ancora all’aperto, non è raro imbattersi in comitive di ragazzini che improvvisano partite di calcio nelle piazze lastricate e tra i vicoli cittadini.

Ci piace immaginare che un grande amante del calcio come Pasolini, che partecipava sempre volentieri a partitelle improvvisate per strada, come racconta l’intimo amico Ninetto Davoli, si sarebbe divertito a giocare nella piazza di Santa Maria del Buon Consiglio, dove, fino a qualche decennio fa, bande di ragazzini gareggiavano e palleggiavano tra i resti di una basilica del X secolo, driblando colonne romane.

Questa piazza, dove si dice che anche il calciatore Antonio Cassano, da bambino, si sia allenato, si trova all’estremità della penisola sui cui sorge Bari vecchia, quasi nascosta tra le strade del borgo.

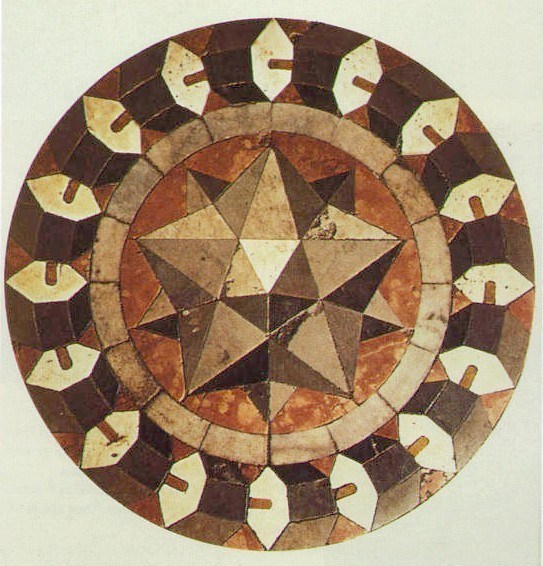

Il viaggiatore, scendendo qualche gradino, per colmare il dislivello di quota con il piano stradale, realizzerà di non trovarsi in una vera piazza, ma di stare percorrendo la navata di una basilica del X secolo, rimasta priva della sua copertura e delle murature laterali. Questo spazio è impreziosito dalla presenza di bellissime colonne di marmo, sormontate da capitelli decorati con motivi vegetali, allineate su file parallele e poggianti su un basamento che tradisce la presenza di antichi mosaici.

Anche questa chiesa ha una storia antica da raccontare e, infondo, poco importa se sia una storia vera o una leggenda. Si tramanda di un sanguinoso scontro, avvenuto nell’anno 946, tra i nobili bizantini e il popolo. Si narra che i baresi riunitisi nella chiesa, che al tempo si chiamava S. Maria del Popolo, orchestrarono un agguato affinché avesse fine l’odiosa consuetudine che legittimava i signori a esercitare lo jus primae noctis con le novelle spose. Il piano andò a buon fine e numerosi nobili trovarono la morte. Fu allora che i bizantini in città rinunciarono ad ‘accompagnare’ – come si usava dire – le fanciulle appena sposate a casa. Da quel momento la chiesa cambiò la sua intitolazione, in ricordo della decisione presa proprio tra le sue mura, diventando per i baresi la Madonna del Buon Consiglio.

Con le sue storie e leggende, lasciamo Bari, «una città a cui ci si affeziona» e dalla quale ci auguriamo il “viaggiatore incantato” possa, come Pasolini, partire «con la segreta promessa di ritornarci».

Dal capoluogo pugliese viaggiamo con Pasolini in direzione sud-ovest verso Alberobello, «forse il capolavoro delle Puglie». (P. P. Pasolini, I nitidi trulli di Alberobello).

Durante il tragitto si potrà ammirare il paesaggio caratterizzato dal colore intenso del terreno, dai muretti a secco e dagli ulivi. Scrive Pasolini:

[…] tra Murgia e Adriatico la terra è arancione, un leggero tappeto arancione arabescato da muretti dello stesso colore e da radi boschi di ulivi d’un verde carico, vicino al celeste, tra cui ogni tanto, compare un gregge di pecore color malva. (P.P. Pasolini, I nitidi trulli di Alberobello).

Il pittoresco centro agricolo delle Murge nel quale siamo giunti, seguendo Pasolini, è stato riconosciuto nel 1996 Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco, per il notevole interesse architettonico delle sue tipiche abitazioni: i trulli, che conferiscono al borgo quasi una dimensione fiabesca.

Il paese dei trulli è per Pasolini un paese dalle forme perfette:

[…] un paese perfetto la cui forma si è fatta stile nel rigore in cui è stata applicata. Dal primo muro all’ultimo, non un corpo estraneo, non un plagio, non una zeppa, non una stonatura. L’ammasso dei trulli nel terreno a saliscendi si profila sereno e puro, venato dalle strette strade pulitissime che fendono la sua architettura grottesca e squisita. […] Ogni tanto nell’infrangibile ordito di questa architettura degna di una fantasia, maniaca e rigorosa – un Paolo Uccello, un Kafka – si apre una frattura dove furoreggia tranquillo il verde smeraldo e l’arancione di un orto. E il cielo…È difficile raccontare la purezza del cielo […] un cielo inesistente, puro connettivo di luce sulle prospettive fantastiche del paese. (P. P. Pasolini, I nitidi trulli di Alberobello).

Il trullo, lontano erede del modello costruttivo squisitamente mediterraneo del thòlos, con la sua riconoscibile forma tronco-conica, è una costruzione realizzata a secco che nasce dalla sapienza e dall’ingegno contadino. Per rendere coltivabile il pietroso terreno calcareo della zona. Gli agricoltori erano costretti a rimuovere gli abbondanti strati di roccia presenti nel suolo e decisero di utilizzarli come materiale da costruzione. E così, osserva il poeta ingegnere lucano Leonardo Sinisgalli, «l’astuzia contadina da un segreto o da un caso trasse una regola. Che per adattarsi alle virtù del materiale riuscì a sottrarsi al rigorismo della geometria». (L. Sinisgalli, Prefazione alla La valle dei trulli di M. Castellano)

L’abilità costruttiva degli agricoltori di Alberobello era stata ammirata, circa un ventennio prima del viaggio pugliese di Pasolini, da Tommaso Fiore, intellettuale impegnato nella denuncia delle misere condizioni di vita delle classi contadine. Nelle sue Lettere pugliesi, confluite in un Popolo di formiche, scrive:

Avrai sentito parlare anche a Torino dei nostri trulli, diamine! Tu però forse non sai che la zona dei trulli ad Alberobello è stata dichiarata monumentale, né più né meno che la passeggiata archeologica di Roma. Ma io ad Alberobello, di memorando, di eccezionale, di veramente monumentale non ci ho trovato che la laboriosità dei contadini e degli agricoltori…(T. Fiore, Un Popolo di formiche)

Tommaso Fiore descrive i trulli con queste parole:

[…] sono minuscole capanne tonde, dal tetto a cono aguzzo, in cui pare non possa entrare se non un popolo di omini, ognuna con un piccolo comignolo ed una finestrella da bambola, e con quella buffa intonacatura sul cono, che è la civetteria della pulizia, e dà l’impressione di un berretto da notte ritto sul cocuzzolo d’un pagliaccio, con anche, per soprammercato, una croce o una stella in fronte, dipinta con calce! (T. Fiore, Un Popolo di formiche)

Pasolini al cospetto di queste bizzarre architetture popolari rimane folgorato:

Di un trullo isolato si potrebbe parlare solo con i termini della cristallografia. Tutti corpi solidi vi sono fusi mostruosamente per dar forma a un corpo nuovo, delicato, leggero. I tetti a punta, di un nero cilestrino, si staccano improvvisi da questa base contorta e armoniosa, per riempire il cielo di magiche punte. (P. P. Pasolini, I nitidi trulli di Alberobello).

Anche il viaggiatore moderno, quando arriva ad Alberobello, ha l’impressione di trovarsi in un luogo fuori dal tempo e in una dimensione magica, eppure queste costruzioni sono relativamente recenti e nascono, non tanto dalla magia, ma per ragioni ben più pratiche, ad essere precisi per ragioni di natura fiscale! I trulli della Murgia pugliese sono indissolubilmente legati alla fama e alla leggenda nera del conte di Conversano, Gian Girolamo Acquaviva d’Aragona, conosciuto come il Guercio di Puglia. Il temuto feudatario, noto per la sua spregiudicatezza e per una politica molto ambiziosa, amministrava nel XVII secolo questi territori in nome dei Viceré spagnoli. Vuole la tradizione locale che il conte, avido di profitti, contravvenendo al divieto regio di costruire nuove città, avesse permesso l’edificazione dei trulli, per meglio sfruttare le risorse agricole di quei terreni e il lavoro dei contadini. Si racconta che in occasione delle visite regie di controllo, il Guercio facesse abbattere in tutta fretta i coni, costruiti a secco e quindi facilmente demolibili, per poi farli ricostruire, non appena ‘l’accertamento fiscale’ spagnolo si fosse concluso.

Oggi Alberobello, una delle più frequentate mete turistiche della Puglia, ha perso molto del fascino che vi riscontrò Pasolini. Egli ebbe il privilegio di passeggiare per la sua piazza centrale non ancora invasa da turisti famelici dei gadget kitsch e a poco costo, che oggi si vendono ad ogni angolo. Anche per questo giunti fino a qui, consigliamo al viaggiatore una piccola deviazione. A soli 5 km in direzione Nord-Ovest si trova un vero e proprio gioiello del patrimonio storico-artistico pugliese, si tratta della piccola chiesa del Barsento, risalente al 591 d.C.

Lasciamo le dolci colline della Murgia e, attraversando un paesaggio che sembra lentamente digradare a terrazzi verso il golfo di Taranto, giungiamo con Pasolini a Massafra:

[…] una città che sorge su un colle spaccato a metà da un torrente. Si immagini una prospettiva del Tevere, la più grandiosa, la più aerea, e, al posto dei palazzi, delle cupole, dei muraglioni – e dell’acqua – un abisso di rocce. Aggrappate a queste rocce, col loro stesso colore, le vecchissime casa di Massafra, spaccata come il colle a metà dalla profonda gola. (P. P. Pasolini, I nitidi trulli di Alberobello)

Questa singolare cittadina pugliese, che diventerà una delle locations del film il Vangelo secondo Matteo, è costruita sulle due sponde della profonda gravina di S. Marco. Tre ponti oggi collegano i due versanti, quello orientale ospita la città nuova e su quello occidentale sorge il borgo antico. Nel suo territorio si trovano numerosi insediamenti e chiese rupestri, non solo rifugio per comunità monastiche italo-greche, ma espressione di una vera e propria civiltà che aveva scelto di vivere in grotta.

Il viaggiatore incantato, seguendo Pasolini, scoprirà il «puro medioevo» di Massafra, le sue strade, il suo ponte, e il suo forte. Scrive Pasolini:

[…] si aggrovigliano, come visceri, i vicoli e le stradine scoscese […]. Il puro medioevo, intorno. Ti spingi giù verso il basso e arrivi alle mura di un forte, svevo o normanno, puntato come uno sperone verso là dove l’abisso di Massafra si apre sulla pianura sconfinata. (P.P. Pasolini, I nitidi trulli di Alberobello)

Il forte a cui si riferisce il poeta è il Castello, che si raggiunge percorrendo la tortuosa via Terra, sulla sinistra di piazza Garibaldi. Una maestosa mole cinquecentesca che domina il centro abitato, costruita su un precedente maniero risalente al X-XI secolo. Oggi di proprietà del Comune, il Castello ospita la Biblioteca cittadina e il Museo storico e archeologico della Civiltà dell’Olio e del Vino.

Invitiamo il viaggiatore a perdersi nei vicoli del centro storico di questa cittadina che «intorno al motivo dell’abisso di rocce che le si apre nel cuore e l’allarga in spazi vuoti e grandiosi, è di una coerenza che fa pensare al rigore dello stile». (P.P. Pasolini, I nitidi trulli di Alberobello)

Le moderne speculazioni edilizie non sono ancora riuscite ad intaccare il puro medioevo di Massafra, in questo luogo si ha l’impressione che il tempo si sia fermato. «Il tempo – dice Pasolini – in un dato anno, o secolo, si è fermato, e la città si è serbata fuori di esso, fossile e incorrotta».

Fu proprio questa dimensione di sospensione temporale che spinse Pasolini, dopo i suoi sopralluoghi in Palestina, a scegliere questa cittadina, insieme ad altri paesi pugliesi come locations per le riprese di uno dei suoi capolavori: il Vangelo secondo Matteo.

Con le poetiche inquadrature del Vangelo secondo Matteo negli occhi lasciamo Massafra per metterci nuovamente in viaggio e seguendo La lunga strada di sabba di Pasolini raggiungiamo Taranto, una città che «brilla su due mari come un gigantesco diamante in frantumi».

In realtà la città è bagnata unicamente dal mar Ionio, ma due mari e «due lingue di terra, che si protendono […] l’una in direzione dell’altra», – come scrive Guido Piovene, che a metà degli anni ‘50 pubblicò il suo celeberrimo Viaggio in Italia –, rappresentano le due anime di Taranto.

La città sorge nel punto più interno di un golfo estremamente scenografico, una parte del centro urbano si sviluppa sulla terraferma –Taranto nuova –, mentre la parte più antica –Taranto vecchia – su un isolotto, che a sud-ovest guarda verso il mare aperto, Mare Grande, mentre a nord-est si specchia nell’insenatura naturale di un mare interno, chiamato Mar Piccolo. I due mari si congiungono in soli due punti, il canale naturale di Porta Napoli e quello, artificiale e navigabile, che separa l’insediamento urbano storico dalla parte più estesa e moderna della città.

Molto è cambiato dai tempi in cui Paolini e Piovene giunsero nel centro ionico, Taranto non è più una «città perfetta» e viverci non «è come vivere nell’interno di una conchiglia, di un’ostrica aperta»

Ricorda Alessandro Leogrande, il giovane e impegnato intellettuale tarantino precocemente scomparso:

Anche nella Lunga strada di sabbia di Pasolini c’è ancora un’Italia del prima. Non è difficile scorgere le tracce di una Taranto che non c’è più, quasi un’altra città su cui ne è stata edificata un’altra, in pochi anni, […]. Le immagini fissate su carta da Pasolini sono le ultime prima della costruzione dell’Italsider; pertanto rileggerle è un po’ come collocarsi dalla parte opposta della parabola […].

Taranto, non è più la stessa città, oggi si trova a fare i conti con le pesantissime conseguenze in termini di salute e di degrado ambientale, causate da uno dei poli industriali-siderurgici più grandi d’Europa: l’ex Italsider, ora Ilva. Una gestione politica sconsiderata per decenni ha tenuto sotto scacco la popolazione, chiedendo di barattare la propria salute in cambio del lavoro.

Pasolini poté invece ammirare: «Qui Taranto nuova, là Taranto vecchia, intorno i due mari, e i lungomari. Per i lungomari, nell’acqua ch’è tutto uno squillo, con in fondo delle navi da guerra, inglesi, italiane, americane, sono aggrappati agli splendidi scogli, gli stabilimenti».

Il viaggiatore, andando alla ricerca di una Taranto autentica, potrà scorgere i segnali di una città che ha scommesso di riemergere dai fumi grigi delle sue ciminiere, gli sforzi di un rinnovamento culturale che vuole restituire a questo luogo la sua bellezza più che perduta, nascosta da una coltre di indifferenza, aldilà della quale la città può offrire non solo incantevoli paesaggi, ma anche rivelare la ricchezza del suo patrimonio culturale e della sua storia millenaria.

Questo itinerario può iniziare dalla Taranto nuova, caratterizzata da un’elegante planimetria ottocentesca alla francese e che, con le sue «piacevoli strade […] decorate da vetrine di dolci», destò l’ammirazione anche di Guido Piovene. Lo scrittore vicentino dedicò al capoluogo ionico parole di ammirazione:

[…] nonostante i grandi edifici di gusto discutibile del tempo fascista e la loro falsa grandezza, Taranto nuova è amabile, e la sua grazia naturale è più profonda e più forte della retorica […]. Passeggiandovi si hanno frequenti scorci sui due mari. (G. Piovene, Viaggio in Italia)

Percorrendo il bellissimo lungomare Vittorio Emanuele III che costeggia la città nuova si gode una incantevole vista, poiché «Taranto vive tra i riflessi, in un’atmosfera traslucida adatta a straordinari eventi di luce. La bellezza dei suoi tramonti è luogo comune». (G. Piovene, Viaggio in Italia).

Lungo questa strada, rallegrata da lussureggianti giardini, ci si imbatte nei resti di alcune colonne romane.

Taranto è così, dal sottosuolo emerge il suo passato: lo spazio oggi occupato dalla città nuova, anticamente era una necropoli e, nel corso dei secoli, ha restituito numerosissimi reperti archeologici. Quelli che non sono stati trafugati da generazioni di ladri e tombaroli, sono andati ad arricchire il patrimonio di uno dei musei archeologici più importanti d’Italia: il Marta.

Alla fine di questa passeggiata sul mare, non resta che attraversare il ponte girevole, un ponte costruito alla fine del XIX secolo, che si apre nel mezzo per consentire il passaggio di grandi navi industriali, per addentrarsi nella città vecchia, «un monumento per se stessa». Qui il viaggiatore si potrà perdere nuovamente nel disordinato ordito medievale di vicoli e viuzze che ha già conosciuto a Bari vecchia.

Scrive Piovene:

Per riparare l’interno della città dagli attacchi nemici, forse dal vento e dal calore, le abitazioni lungo il porto formano un muro ermetico, ed i vicoli aperti perché si possa penetrarvi, molto più stretti delle calli più strette di Venezia, piuttosto che vicoli sono interstizi, fessure tra una casa e l’altra, quasiché fossero tagliate con una lama. La città interna è chiusa come in un guscio d’uovo. […] All’interno del guscio si ha poi una matassa di strade, strette ma pulite ed asciutte secondo il costume pugliese. (G. Piovene, Viaggio in Italia)

Il bel Castello aragonese domina il borgo antico. Fu fatto costruire da Ferdinando d’Aragona tra il 1481 e il 1492 e oggi è la prestigiosa sede della Marina Militare Italiana che proprio a Taranto ha uno dei suoi arsenali più importanti.

Dopo una visita all’interno di questo gioiello dell’architettura rinascimentale, il viaggiatore potrà proseguire la sua passeggiata lungo la riva del Mar Piccolo, dove si stende il caratteristico quartiere dei pescatori. Oggi la città sta cercando di recuperare la genuina bellezza di questo luogo, in parte intaccata da vaste zone di degrado e edifici fatiscenti. Eppure questo luogo conserva un particolare fascino decadente, non è difficile, passeggiandovi, immaginarla come l’illustrazione di «una novella orientale, di quelle dove i pesci parlano e sputano anelli preziosi». (G. Piovene, Viaggio in Italia).

Lasciamo Taranto con i versi struggenti della poetessa milanese Alda Merini:

Non vedrò mai Taranto bella

non vedrò mai le betulle

né la foresta marina:

l’onda è pietrificata

e le piovre mi pulsano negli occhi.

Sei venuto tu, amore mio,

in una insenatura di fiume,

hai fermato il mio corso

e non vedrò mai Taranto azzurra,

e il mare Ionio suonerà le mie esequie.

Alda Merini (Milano, 1931-2009)

Il nostro itinerario alla scoperta della Puglia raccontata da Pasolini e dagli altri viaggiatori scrittori, che ci hanno accompagnato con le loro parole, finisce qui. Di questo viaggio, condivideremo con il poeta il ricordo di «Bari, il modello marino di tutte le città» e porteremo «nella memoria, cattedrali e poveri ragazzi nudi, confuse città pericolanti» e, negli occhi, le immagini di «una regione che si trasforma, si muove in piccole ondulazioni, si ricopre di ulivi». (P. P. Pasolini, La lunga strada di sabbia)

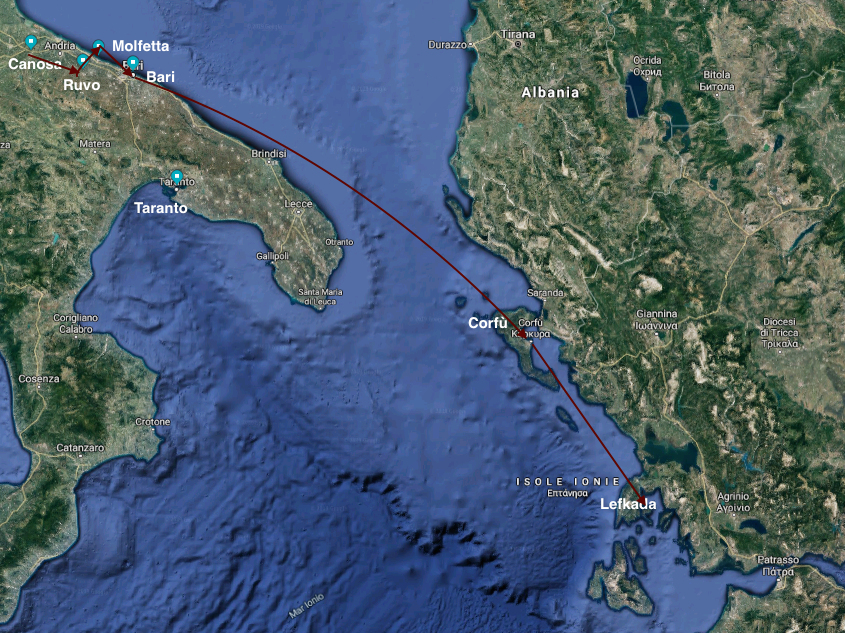

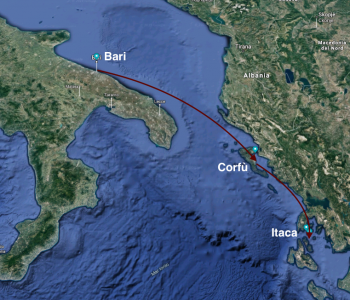

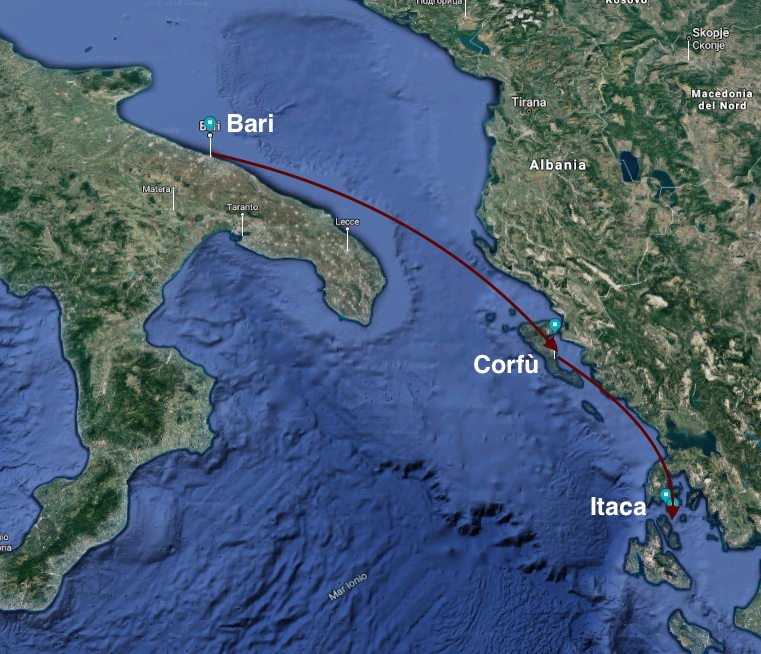

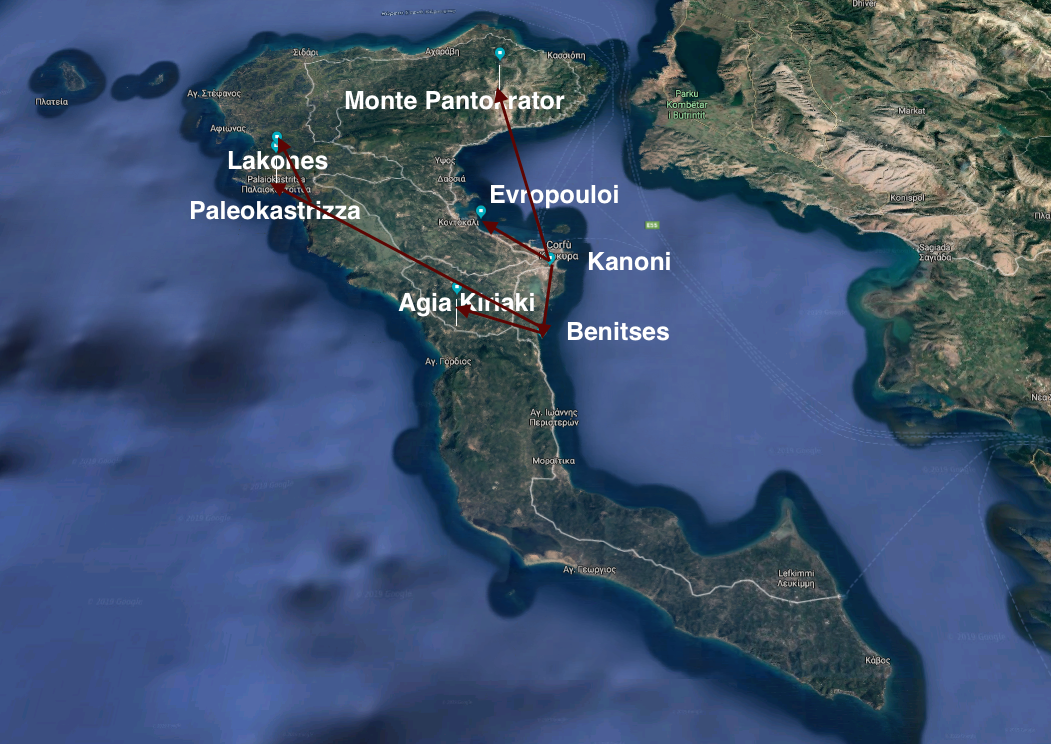

Il viaggiatore incantato non potrà seguire Pasolini sino in Grecia, dove questo itinerario vorrebbe condurlo. Lo scrittore, nel 1969, trascorse una vacanza con la divina Maria Callas, di cui ci rimangono solo testimonianze fotografiche, sull’isola privata della famiglia Onassis a largo di Leucade, oggi di proprietà di un anonimo magnate e dunque non visitabile. Si tratta dell’isolotto di Skorpios, ma questa è un’altra storia, la storia di un amore mancato, la storia di un altro viaggio.