Itineraries

Itineraries

Eminent Author Reports

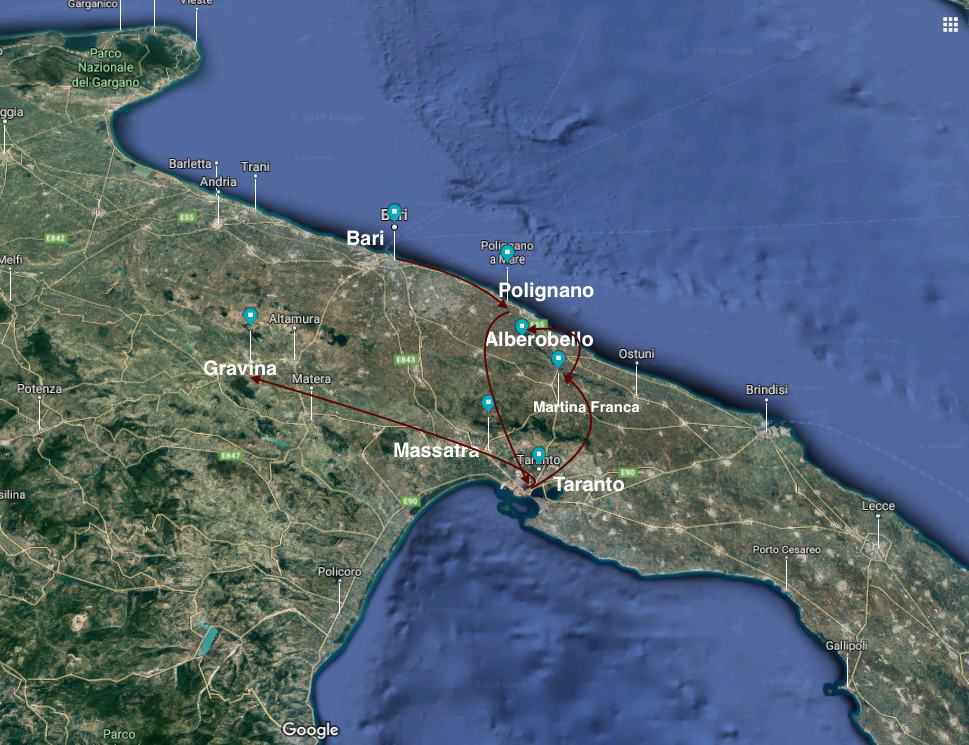

Bari, Polignano, Taranto, Gravina, Massafra, Alberobello, and Martina Franca

The itinerary “eminent author reports” winds its way through some of the most beautiful Apulian sites, which can be discovered by the traveler through the words and texts by great twentieth-century writers, poets, and documentary film directors. Documentaries and eminent author reports will accompany the reader or tourist across the towns in the land of Bari and Taranto, with reference to a period when the region was not known to the general public as a tourist destination yet and few people knew the secrets of its beauty and history. It is sometimes a journey back in time, made to explore those Apulian country areas where peasants and day laborers lived in conditions of severe poverty up to fifty years ago, and hamlets and villages where totally left out of modernization and economic growth.

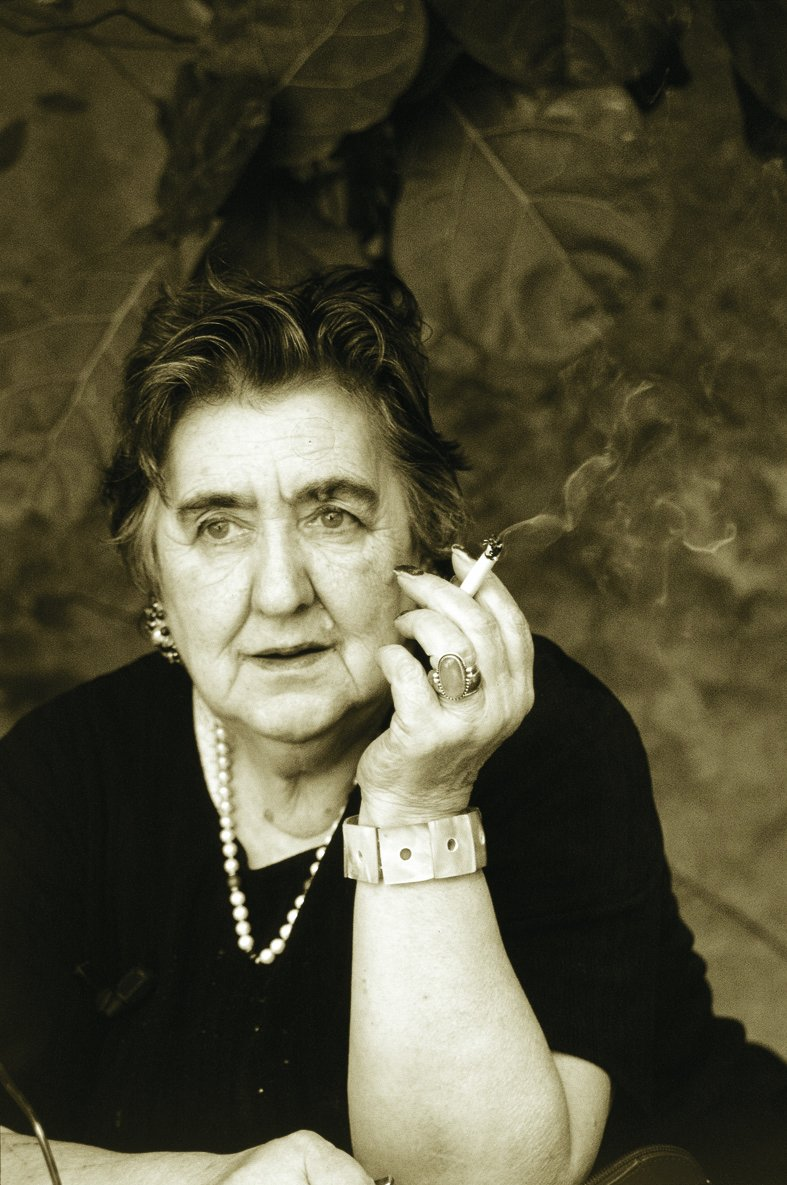

Important authors as Tommaso Fiore, Raffaele Carrieri, Alfonso Gatto, Mario Praz, and Folco Quilici documented these realities, describing them in pictures and words that represent the itinerary common thread. The route we propose is thus a journey across places and time to get a deep insight into Puglia and will not prove anachronistic by virtue of the link with contemporary times provided by the texts by Alessandro Leogrande: native of Taranto, the prematurely dead intellectual may be considered the true heir of the great investigative writers on Southern Italy problems thanks to his books on Taranto.

In the 1960s, Italian Esso assigned the documentary film director Folco Quilici the task of making a series of documentary films on the Italian regions by helicopter. This successful project – L’Italia vista dal cielo – gave birth to various volumes, each on a certain region, written in collaboration with important Italian authors and scholars.

In 1974 the documentary film on Puglia was made, and its text was written by the Anglicist and literature and art critic Mario Praz; in the same year, a book called Puglia was published: it was signed by Praz, who wrote the introduction, and Quilici, who wrote the texts that gave a commentary on photographs. Hence, we may ideally get on their helicopter and start our itinerary, which will stop off in Bari, Polignano, Taranto, Massafra, Gravina, Alberobello, and Martina Franca, hoping that Puglia may become a fascinating discovery as it happened to Folco Quilici. After his flights over the region, he wrote:

La Puglia è stata, per me, un momento di scoperta […] appena s’entrava in Puglia e s’andava verso Taranto le strade si tendevano, a sottolineare la profondità d’una pianura di cui anche se si vola alti non si riusciva ad intravedere la fine, se non sull’alto del mare, scintillante limite a tutti i nostri spostamenti. Campi, campagne, strade e sentieri, elementi d’un mondo reale, punti di riferimento preciso, concreto, abitudinario. (F. Quilici, Puglia)

The charm of the region, now an appreciated tourist destination, was discovered quite late and the first to make its beauties known and dispel prejudices and fallacies were foreign travelers, as Praz recalls.

[…] il primo a capire la magia della regione fu […] un giornalista tedesco, Paul Schubring, che sulla «Frankfurter Zeitung» del 1908 pubblicò una serie di articoli in cui offrì la chiave del segreto con queste memorabili frasi: «Si crede generalmente che la Puglia sia un deserto monotono, un paese privo d’attrattive speciali e proprie della terra italiana. Ma chi crede a questo cartello, non mangia vitello. […] L’immenso piano della campagna, leggermente ondulato, il mare così maestoso, il cielo così infinito e sereno costituiscono una trinità grandiosa e singolare» […] La Puglia per l’uomo di poca fantasia è una piatta e monotona pianura, e a lui pare, ignaro dell’etimologia, che la parola Tavoliere rispecchi esattamente la cosa (e deriva invece dalle tabulae censuariae ossia il libro dove erano registrati i terreni posseduti dal fisco in quei territori che i re aragonesi destinarono prevalentemente al pascolo. (M. Praz, Puglia)

An attentive traveler will easily realize that the best word to describe the region, its ancient history and art and historical growth is ‘amazing’, as Folco Quilici and Mario Praz observed in the 1970s – and earlier Cesare Brandi. Praz wrote:

Invero che c’è di più sorprendente dell’associazione della Puglia con le Crociate, dell’insediamento in Puglia d’un imperatore germanico che sognava la restaurazione dell’impero Romano, della creazione d’uno stile decorativo «sui generis» che si designa come barocco pugliese? E sorprendente ancora che sui campi di Puglia, a Canne, parve per un momento decidersi la sorte della potenza romana. […] si può talora dubitare se la regione che è sotto di noi sia proprio italiana, perché non richiamano queste distese di ulivi la Tunisia?

E a quale terra lontana appartiene questa steppa? E queste bianche ripe o «falaises», non fanno pensare alle bianche ripe di Dover? E le fungaie di trulli: non abbiamo visto simili abitazioni in Cappadocia? Alvei di torrenti, le «lame» dalle pareti verticali in cui sono scavate grotte trogloditiche: non è questo il paesaggio che i pittori primitivi, come Starnina, immaginavano fosse la tebaide degli eremiti? […] Questa laguna (vicino a Taranto) ha la luce degli atolli del Pacifico. (M. Praz, Puglia)

The various Apulian landscapes and historical periods – from antiquity to the Byzantine, crusade and Swabian Middle Ages, pass before the traveler’s eyes through the words of Quilici and Praz, introducing and anticipating what may be discovered along this route.

Before landing in Bari, the first stop of our itinerary, the traveler may admire the Medieval historic centers of the coastal towns, each with its own white and beautiful Romanesque cathedral that is reflected in the sea.

Mario Praz tells their stories:

Si risvegliavano nel fervore dei traffici le città marittime, si consolidavano le istituzioni comunali, e una rivolta, capeggiata da Melo da Bari (1009-12) contro i catapani bizantini provocò in suo aiuto l’intervento dei Normanni, che in pochi decenni s’impadronirono di tutta l’Italia Meridionale. Gli ambiziosi disegni dei sovrani normanni […] e quel generale movimento dei popoli europei sulle vie del Levante che furono le crociate, riportarono la Puglia a una prosperità quale aveva conosciuto ai tempi della Magna Grecia; e sorsero a partire dal secolo undicesimo le grandi cattedrali, quella di Troia con la grandiosa porta di bronzo di Oderisio da Benevento, la basica di San Nicola di Bari, circondata da quattro cortili un tempo limitati da muri e torri, la cattedrale di Trani, la cattedrale di Bitonto, la più matura espressione del romanico pugliese, la cattedrale di Siponto, il Duomo Vecchio di Molfetta che specchia nel mare le sue cupole simili a tende tartariche; a cui seguirono, anch’essa sulla riva del mare, la cattedrale di Giovinazzo, purtroppo manomessa, e quella di Altamura. (M. Praz, Puglia)

Arrived in Bari, we may visit the cathedral dedicated to Saint Sabinus at the heart of the old town.

Praz wrote:

[…] l’importante monumento è il perno attorno al quale ruota la capitale della regione, qui l’intraprendenza, il carattere vivacissimo della città è trasparente […]. All’opposto dei suoi quartieri storici, la città nuova presenta, […], un piano tipico dell’urbanistica del razionalismo, iniziato per decreto di Murat. (M. Praz, Puglia)

Bari old town, whose plan recalls the Mediterranean East, seems a maze of alleys and houses, close to each other, contained within the two architectural and symbolic poles of the Medieval town: the castle and the Basilica di San Nicola (Basilica of Saint Nicholas). Between the two poles, a story covering nearly three thousand years unfolds, made up of mosaics, churches, niches, confraternities, noble palaces, arches and courtyards that suddenly open behind corners which could seem blind to the traveler.

A second town, known as centro murattiano (Murat district) – to which Mario Praz refers above – is juxtaposed to this old town, “Bari Vecchia”.

There is no real boundary: the two towns met once the medieval walls were demolished, but never merged or blended. One single broad street – Corso Vittorio Emanuele – divides these two urban settlements; crossing it, we leave the quasba and the Middle Ages behind and walk into the Murat district, characterized by elegant nineteenth-century plans. This second town is a simple parallelepiped, within which all streets are arranged in a grid plan. The sea is in the north and marks the city border, hence walking along the center, it seems that all streets stretch out and disappear along the horizon, where the blue Adriatic Sea meets the sky.

The town, with such clearly different souls – the ancient soul of the historic center and the modern one of the Murat district – is united in the intense devotion to the patron saint who came from the sea: Saint Nicholas. Not the cathedral but rather one of the most beautiful Romanesque basilicas in southern Italy, the Basilica of Saint Nicholas, is dedicated to him.

Inside this monument, a famous place of pilgrimage since the Middle Ages, the saint’s relics are kept, worshipped both by the Catholics and Orthodox Christians; a miraculous healing liquid, called manna, is said to exude from his relics, smuggled in 1087 in Myra by a group of sailors from Bari.

Mario Praz, in his introduction to the book on Puglia written with Folco Quilici, tells how Saint Nicholas preserves, in all respects, a special relationship with the Adriatic Sea, to which every year Apulian fishermen offer an ampulla containing the holy manna, as a sort of nuptial fecundation. He writes:

Oggi il ruolo taumaturgico del santo sembra essere passato in sottordine, e quasi divenuto un pretesto per uno degli spettacoli pirotecnici di cui van pazze le moltitudini meridionali, pericoloso scialo d’un paese povero, che fa pensare alla «porzione maledetta» che certe tribù d’indiani del Nord America sacrificavano ogni anno per malintesa munificenza. Tra il saettare di centinaia di bengala in pieno giorno la statua d’argento di San Nicola, circondata di mazzi di fiori bianchi, garofani e calle, montati su lunghe aste pure d’argento, va in mare, mentre il vescovo che apre la processione di barche gitta in mare un’ampolla con la manna di san Nicola. Questa fecondazione nuziale a beneficio degl’industriosi abitanti di Bari è ancora più trasparente, da un punto di vista freudiano, dello sposalizio di Venezia col mare simboleggiato nell’anello che il Doge gittava dal Bucintoro nell’Adriatico. La cerimonia di Bari è accompagnata dall’urlo lacerante delle sirene delle imbarcazioni raccolte intorno al motopeschereccio che reca la statua del santo: trasparente e strepitosa allusione, anche questa, a quell’orgasmo a cui si potrebbero applicare certe parole di d’Annunzio: «urlò come se in lui si compiesse lo strappo atrocissimo», e: «Di lontano, di lontano veniva quel torbido ardore, dalle più remote origini, dalle primitive bestialità delle mescolanze subitanee, dall’antico mistero delle libidini sacre». (M. Praz, Puglia)

We suggest the traveler visit, during his stay in Bari, the beautiful basilica, which documents the very close relationship between the town and the Adriatic Sea. Built close to the sea, which often flooded its spaces, became the ‘sacred’ landmark for all travelers who left from or landed on these shores. Also Luigi Fallacara, an Italian poet and writer from Bari, close to Florence avant-garde movement, highlighted this characteristic:

[…] oggi, ove una vita febbrile tende a trasformare tutto in città di pietre e di verde, ove il mare s’allontana sempre più, respinto dai palazzi e dalle gettate, ancora il calore e la vibrazione dell’aria indicano un mare che non si vede, si sente.

Ma la basilica di san Nicola leva sempre la sua bianchezza triangolare, come una vela latina, sulle umili case della città vecchia, e nella sua cripta, l’altare d’argento che custodisce le ossa del Santo ha verdezze e cilestri di onda marina. Le colonne antiche sono corrose, come fossero piantate nel fondo del mare e sembra che tutte, come quella miracolosa che è difesa dalla cancellata di ferro, siano state divelte da misteriosi templi subacquei e rotolate dalla tempesta, per alzare questa grotta ove il mormorio della preghiera sussulta, simile a un flutto veemente. (L. Fallacara, Il paese nato dal mare)

The itinerary may proceed southwards: along this route we are going to meet many hilly or coastal towns that seem white, made shinier by the sunlight. Let’s stop off in Polignano.

We suggest the traveler spend some days in this renowned tourist and seaside destination, which overlooks the sea and is located on a deep ravine dotted with Indian figs, not only to enjoy its crystal-clear waters, but also to get lost in the white alleys of the old town, also known as the birthplace of the singer Domenico Modugno. The Apulian town, not only in summer, but all over the year, is animated by a lively cultural life centered around the initiatives promoted by the Pino Pascali Museum of Contemporary Art and a rich event program organized in the Medieval hamlet. Also Quilici’s helicopter flew over Polignano and he immediately caught the features that still make it a unique town. He wrote:

Difficilmente si potrebbe immaginare un habitat che in sé riassuma più di questo un’immagine archetipa di un paese del sud, le case candide, il cielo azzurro, il mare blu. È nello stesso tempo difficile immaginare un habitat fuso con altrettanto vigore, ma al contempo con altrettanto rispetto, nella natura del luogo. (F. Quilici, Puglia)

However, we do not need to fly over the town by helicopter, as Folco Quilici did, to appreciate its charm and identify its features: the Adriatic town does not disappoint the traveler when reached by train.

Fallacara wrote:

Appena scesi dalla stazione, vi sorprende questa terra luminosa di mandorli in fiore. Le case bianche e rosa hanno un non so che di provvisorio e d’inattuale, come si gli uomini, ogni alba, le costruissero per una festa marina che debba durare un sol giorno.

A Polignano, l’ora è soltanto mattutina. Arrivati ai Pizziglioni, scoglio alto sul mare, compatto e frastagliato alla superficie da buche circolari, da rilievi aspri e duri come coltelli, di calcare giallastro, sembra di camminare sulla luna. […] Il mare è glauco e lontano, la brezza vi posa su un velo cinereo che l’appanna. Ogni suono è attutito, ogni aspetto vivente appare inconcepibile, […]. Ma, scendendo la buia scalinata della grotta Palazzese, la potenza del mare v’investe. Vi appare dapprima ai piedi della scala, azzurro, profondo, freschissimo. E quando vi si scopre la roccia alzata delle grotte sovrapposte, sentite di essere in presenza d’un mistero marino che vi si svela. […] Parlare di bellezza qui è vano; la bellezza rapisce un sol senso. Qui bisogna parlare di immersione nell’elemento, di qualcosa che investe tutto l’essere e lo getta, con un balzo repentino, aldilà dalla storia degli uomini e dei tempi. Vi sentite affacciati ai primordi della terra, alle soglie dei mondi che tremarono di luce, dapprima, sotto le acque verdi, agli stupori degli esseri che videro, per la prima volta, emerse dai ciechi fondi marini, le scogliere curvarsi aeree, dentro l’azzurro dei cieli. (L. Fallacara, Polignano)

Let’s leave the spectacular town of Polignano to head for the next stop of this itinerary: Taranto. To reach it, we suggest not entering the highway, but opting for the secondary roads that cross the inland area of the region southwards, so that the traveler may discover a part of Puglia which was outside any tourist routes until a few decades ago and has been rediscovered recently in all its beauty: the Murgia.

Tommaso Fiore, native of Altamura, one of the main twentieth-century Apulian intellectuals and writers, devoted to Apulian countries some of his remarkable works, including Un popolo di formiche. It is the account of a journey from the Tavoliere to the Murgia: a journey across the sites and history of southern peasants. It is an epistolary report, consisting of the Lettere pugliesi he wrote in 1925 and sent to the magazines Rivoluzione liberale by Gobetti and Coscientia. He creates nearly a new literary genre – between the essay, the report, and the story – to describe the neglected South, discovering a world “serrato nel dolore e negli usi, senza conforto, senza dolcezza”, as Carlo Levi will point out. In the book, published in 1952, Fiore, our guide in this part of the itinerary, wrote:

[…] Non occorre dirti che c’è anche una Puglia non letteraria, non retorica, del tutto ignorata, desolata, tetra, respingente, disperata, da tutti per calcolo e per viltà trascurata, quella della Murgia di nord-ovest e dei suoi anche più rozzi contadini. […] Se scendi da Bari per la Bari-Taranto, prendendo la Gioia-Rocchetta, puoi percorrere tutta questa zona dalla Sella di Gioia, […] sino alla Sella di Minervino. Per tutta la sua larghezza di una cinquantina di chilometri s’innalza a terrazze sempre più elevate sino ad un massimo di 686 metri, con isoipse parallele al mare, talché chi ascende questa gradinata per la Bari-Taranto o la Bari-Altamura, può, nei vari punti cui raggiunge la linea di displuvio, godere il doppio spettacolo dei due versanti, di quello dell’Adriatico, intensamente alberato di ulivi e mandorli, con in fondo le forti tinte azzurrine e viola del mare e qua e là gl’innumerevoli borghi distesi come strisce bianche, e quello poi della brulla solitudine murgiana. […] Il paesaggio, nella sua desolata sconfinatezza, nella sua assenza di linee forti, suggestiona ed invita l’occhio a frugare con uno struggimento di morte. […] Ma dall’orizzonte, invano spiato, ci richiamano qualche lembo di strada e le innumerevoli indicazioni dei solchi, dei muretti di pietra a divisione dei poderi, che s’innalzano, si arrampicano, discendono su per le Murge, dovunque s’intersecano e si arruffano come una capellatura. […] A primavera i terreni meno magri diventano enormi riquadri di verdi, fra cui arde qualche fiammata della senape in fiore, e il piano si raccende tutto del giallo di narcisi, del rosso di papaveri selvatici, del bianco di ombrelline. (T. Fiore, Un popolo di formiche)

In another letter included in his Lettere pugliesi and collected into Un popolo di formiche, Fiore describes one of the aspects of the Murgia landscape the traveler will surely notice: the dry stone walls, recently included in the UNESCO’s list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. The dry stone walls, considered as one of the most harmonious expressions of the relationship between man and nature, arise mainly from the peasants’ labor: in order to till the land and make it more easily cultivable, they had to remove the abundant limestone layers and thus stacked stones without using any other material except dry soil.

These walls still decorate the Murgia countryside, nearly as white embroideries on dark soil.

Fiore proceeds:

Ora, dopo Putignano, sempre tra folta vegetazione, e dove si stende qualche straccio di vecchia boscaglia comitale di querce, spuntano trulli innumerevoli dal terreno, […] e dovunque muri e muretti, non dieci, non venti, ma più, molti di più, allineati sui fianchi di ogni rilievo, orizzontalmente, a distanza anche di pochi metri, per contenere il terreno, per raccoglierne e reggerne un po’ fra tanto calcare. Mi chiederai come ha fatto questa gente a scavare ed allineare tanta pietra. Io penso che la cosa avrebbe spaventato un popolo di giganti. Questa è la murgia più aspra e sassosa; per ridurla a coltivazione, facendo le terrazze, come mi dicono si sia fatto nel Genovesato, sulle colline di S. Giuliano fra Pisa e Lucca, sul lago di Garda, nelle cinque Terre oltre la Spezia e di qualche altro luogo, non ci voleva meno della laboriosità di un popolo di formiche. (T. Fiore, Un popolo di formiche)

Let’s leave the country that opened before our eyes along one of the provincial roads connecting Bari to Taranto and continue to ideally follow Folco Quilici’s helicopter course to enjoy, thanks to his words, an aerial view of the landscape where the Ionian capital rises. Quilici wrote:

[…] Sulla costa ionica, oltre Taranto ci apparvero – come se d’un tratto fossimo nel Pacifico del Sud – lagune e atolli delle Taumatu; non magia né allucinazione: ma reale sovrapposizione di due realtà geografiche, un esotismo subito smentito da quel mediterraneo vero, quasi da iconografia che s’affrettò a riapparire davanti ai nostri occhi quando – poco dopo – sorvolammo il vecchio quartiere dei pescatori di Taranto. (F. Quilici, Puglia)

Taranto stands on the innermost point of a spectacular gulf: a part of the urban area develops on the mainland, Taranto nuova; the oldest part – Taranto vecchia, with its typical fisherman district mentioned by Quilici – stands on a small island, which looks to the open sea, the Mare Grande, south-west, whereas is reflected in the natural inlet of an inner sea, called the Mar Piccolo, north-east. Here, the traveler may get lost in the old town, connoted by a confused Medieval plot of passageways and alleys in a Middle East style, and overlooked by a beautiful Renaissance castle, now home to the Italian Navy. This area, which was in a state of considerable decline up to a few years ago, is now trying to revive its lost and authentic beauty, not without difficulty. Such beauty allows us to go back in time to the age when the town was one of the most important centers in Magna Graecia. The traces of this glorious past survive and blend into Taranto streets and squares, where it is easy to find classical archaeological finds and ruins.

Raffaele Carrieri, a well-known writer, poet and art critic from Taranto, illustrated and documented the extremely singular way in which the town perceived, and still perceives to some extent, its relationship with antiquity. He spoke of that in the insert on Puglia, published in 1974 in the weekly Epoca, which had commissioned great authors and journalists to write a series of monographs on the Italian regions.

Carrieri wrote:

L’antichità dalle mie parti non può essere riassunta in un manuale di archeologia. I muratori che costruiscono le case trovano punti d’appoggio sui fusti delle colonne doriche che spuntano dal terreno. Nell’oratorio della chiesa della Trinità, a Taranto, su una colonna del tempio di Artemis, hanno costruito il castelletto delle campane. Con i pezzi di anfiteatro si sono alzati muri maestri, torri e torrioni, e anche un teatro dove cinquant’anni fa ho assistito a un’opera, “Nina pazza per amore” del concittadino Giovanni Paisiello. Quando ero ragazzo giocavo a nascondino nelle necropoli disseminate fra orti e giardini. C’erano gruppi di piccole tombe coi posti puliti: i greci si tenevano assieme nella morte scegliendo luoghi ameni e ventilati, il più vicino possibile alla costa, al mare. Mi sono sempre meravigliato della esiguità delle loro tombe, come se i pugliesi dei primi secoli fossero tutti fanciulli e fanciulle. Le suppellettili rintracciate nelle minuscole necropoli sono delicate anforette, lacrimatoi, lucerne, piccoli anelli e piccolissimi orecchini. E corone d’ulivo di una sottile e tremula foglia d’oro da mettere in testa nelle danze campestri. Quante volte mi sono riconosciuto fra le piccole Tanagre esposte nelle bacheche del Museo di Taranto. Non certo fra gli Dei barbuti e le ninfe con gli amorini a cavalcioni, e nemmeno fra satiri e fauni. Cercavo la mia origine fra le figurette minori: venditori di stoviglie, piccoli acrobati virtuosi del salto mortale e giocolieri imberbi, molto maliziosi sia nelle mani che negli occhi. (R. Carrieri, Puglia)

Not only is meeting antiquity an ordinary experience in Taranto, but the traveler may also enjoy wonderful views – particularly evocative at sunset – while walking along the beautiful town promenades. This aspect impresses Guido Piovene, a writer from Vicenza, who describes it as follows in the chapter of Viaggio in Italia (1957) on the Ionian town: “Taranto vive tra i riflessi, in un’atmosfera traslucida adatta a straordinari eventi di luce. La bellezza dei suoi tramonti è luogo comune”. (G. Piovene, Viaggio in Italia)

Also Mario Praz, a cultured Anglicist and art critic, did not remain indifferent to the sight of light that is reflected in the town seas. His words – unlike Piovene’s words – dated back to the period when Ilva, one of the major steel companies in Europe, had already opened in town. Hence, they are tinged with sadness, almost predicting the devastating effects of the chimney stacks, whose fumes would have soon engulfed the town and its inhabitants.

Praz wrote:

[…] Ed è un magico momento di luce su questo suo mare a ricordarci quei versi famosi dell’idillio di Andrea Chénier che cantano della giovane tarantina portata dalle onde del mare verso il sacrificio per essere uccisa da mostri divoranti. Traducendo la leggenda in termini contemporanei come non vedere quei versi concretizzarsi nella visione di uno sviluppo industriale che sembra veramente divorante.

Lasciamo la nuova Taranto alle sue industrie, orgoglio e problema della regione. Lasciamo l’antica Taranto ai suoi musei, ricordo delle sue origini di primo insediamento greco dell’Italia del Sud. (M. Praz, Puglia)

These lines, written in the 1970s, catch the two different and opposed sides of Taranto: on the one hand, there is the town of Ilva and workers’ suburbs, which has hastily grown around the industrial plant; on the other hand, there is the town connoted by huge archaeological heritage, abundantly emerged from Taranto subsoil and now kept and displayed in the new MArTA, one of the best archaeological museums in Italy, which may aim to become “il volano per la sua rinascita”, as Alessandro Leogrande hoped.

In this itinerary devoted to eminent author reports we will try to know better just these two aspects of the town, through Leogrande’s words, published in 2018 in the posthumous book on Taranto, Dalle Macerie. Cronache dal fronte meridionale, which collects the various articles and reports previously written by the author.

Leogrande wrote as follows:

Arrivando a Taranto in treno, lo sguardo è inevitabilmente portato a seguire il degradare del paesaggio verso il litorale. I campi coltivati a grano, a ulivo, a vite cedono lentamente il passo alla macchia mediterranea che accompagna le coste basse e sabbiose fino alla città: gli ultimi chilometri di ferrovia si dividono fra la monotonia irregolare degli arbusti bassi e verdi e la comparsa del mare, generalmente calmo. Poi, tutto a un tratto, ecco spuntare i primi segni della fabbrica: quell’impressionante ammasso di acciaio, cemento e fumo che devasta la terra su cui si erge. Ciminiera dopo ciminiera, cumolo di ghisa dopo cumolo di ghisa, deposito dopo deposito, la distesa sconfinata dell’Italsider occupa un territorio di quasi duemila ettari, una superficie, cioè, persino più estesa di quella occupata dall’intera città: un universo chiuso che negli anni, nei decenni, non ha accettato altro rapporto con il territorio circostante che non fosse quello di puro dominio. Così i dirigenti dell’Italsider hanno sempre pensato alla città di Taranto: come sudditanza da controllare, mera manodopera da impiegare in una produzione a ciclo continuo di cui interessano solo gli introiti e i favori che si riescono a garantire. In nome di questo è stato sacrificato tutto: l’ambiente, l’assetto urbanistico, le condizioni di vivibilità. Tutto è stato posposto in nome dell’industrialismo, in nome di un’ipotesi di sviluppo – non era che una delle ipotesi – elevata a dio infallibile e permaloso. (A. Leogrande, Dalle Macerie. Cronache sul fronte meridionale.)

This assumption, obstinately pursued, led to profound consequences in terms of health and environmental degradation, which Taranto is still dramatically suffering. Yet there was an alternative way forward, specified by Leogrande: cultural heritage and the promotion of the extremely rich history of the town.

Leogrande wrote:

Si dice da più parti che la cultura farà risorgere Taranto. Peccato però che – di fronte alla mancata soluzione del disastro industrial-ambientale dell’Ilva, alla crisi del porto, allo sfilacciamento del tessuto urbano – la cultura venga spesso citata a vanvera. Ridotta quasi a un piatto di lenticchie da cui prendere a piene mani, nella speranza di sostituire un’improbabile, nuova “monocultura” a quella precedente dell’acciaio. […] Un progetto culturale che superi il localismo potrà essere organizzato solo a partire da due poli: il rinnovamento del Museo archeologico Marta, quale polo di ricerca legato al resto della città e del paese, e il rapporto con Matera capitale della cultura europea nel 2019. […]

Camminare per le sale del Marta provoca una strana emozione. È come scoperchiare una botola e scoprire trenta secoli di Storia, tutti insieme, alle nostre spalle. […] è possibile scorgere il flusso del tempo, dai primi insediamenti di un popolo di artigiani presso lo Scoglio del Tonno fino alla mutazione della città nell’alto Medioevo, intorno all’anno Mille. Proprio in quest’ottica è possibile percepire almeno due cose. La città è stata per millenni attraversata dai molteplici flussi culturali, artistici, commerciali che hanno solcato il Mediterraneo da sponda a sponda. […] A lungo il Museo è rimasto un corpo estraneo un corpo estraneo rispetto alla città. Oggi può essere, accanto ad altre cose, il volano per la sua rinascita. Prima ancora di un fattore di attrazione turistica (non è per questo in fondo che si fanno innanzitutto i musei?), può diventare un contenitore all’interno del quale ritrovare il flusso della propria storia e avviare una nuova fase di racconto di sé. […] Ma per fare tutto questo è importante che la città non consideri il museo (e quindi la propria Storia) come un corpo estraneo. Ma un luogo aperto con cui dialogare e da cui trarre ispirazione. (A. Leogrande, Dalle Macerie. Cronache sul fronte meridionale.)

Among the rooms of MArTA, the traveler following this itinerary may rediscover the brighter facet of Taranto, that of Magna Graecia, dissipating the toxic fumes of Ilva chimney stacks for a while. He/she may admire the various treasures here kept and displayed: vases, statues, and jewelry that document this colony’s wealth. Mario Praz tells its story:

La rozzezza dell’imitazione dei vasi greci nei vasi apuli che spesso indulsero a richiami troppo realistici […], e che si sono continuati a produrre e falsificare, non ci faccia concludere che quella civiltà fosse pallidamente periferica e provinciale. Da Taranto si diramarono altri stanziamenti greci, come Gallipoli e Otranto, e risentirono dell’egemonia tarantina le città messapiche, il più cospicuo vestigio delle quali sono le mura megalitiche di Manduria, a triplice cerchia, […] dinnanzi alle quali morì nel 338 a. C. il re Archidamo di Sparta. La floridezza economica della Taranto greca ci è particolarmente attestata dai monili, dagli orecchini, dalle collane, e soprattutto dal grande diadema fiorito, d’oro, conservati nella Sala degli ori del Museo di Taranto. I Romani, all’epoca della loro conquista, furono soprattutto colpiti dal gran numero delle statue esistenti in città, molte delle quali opere di celebri scultori greci, come il colossale Eracle di Lisippo che fu trasportato a Roma e poi a Costantinopoli ove fu distrutto, e il colossale Zeus di bronzo dello stesso scultore, opere create entrambe appositamente per la capitale della Magna Grecia. Tra gli esemplari più insigni della statuaria tarentina la statua bronzea di Poseidone, «modellata da un artista», scrive Carlo Belli, «che oltre a conoscere tutti i segreti del mestiere, sente la divinità e la trasfonde con un impeto plastico quasi irruente». Tra le ceramiche più degne di nota il lekythos, scoperto nel 1907, rappresentante Edipo e la Sfinge:

un paradigma di pose che si ritrova nel vaso greco che dovette ispirare il quadro di Ingres. Ma del destino della Taranto greca si potrebbero ripetere oggi due versi del famoso idillio di André Chénier: «Elle est au sein des flots, la jeune Tarentine/Son beau corps a roulé sous la vague marine». E nessuna Teti l’ha sottratta «aux monstres dévorants». (M. Praz, Puglia)

Let’s leave Taranto, its terrible aspects and splendor, to continue our itinerary and explore the area of Puglia between Bari and Taranto, close to the border with Basilicata, which is connoted by a nearly surrealist landscape, characterized by lame [1], gorges and deep ravines. Among the many natural caves carved out rock, a very singular form of settlement – known as rock civilization – developed in this territory, which extends from Gravina to Mottola and Massafra. People have long thought that these hermitages, mainly used as places of worship, were inhabited only by Eastern monks and monastic communities. Actually, it was found that the rock churches and the crypts represented only one of the possible forms of living in a cave. Between the 10th and the 15th century, dwellings and entire hamlets were excavated from the sides of lame and ravines by local people who chose life in caves as a conscious alternative to urban life. It was a real ‘rock civilization’, which left the traces of its long history as paintings and frescoes on these stone walls. Flying over Puglia by helicopter, Folco Quilici could not remain indifferent to the natural sight of ravines, and felt the need to land at this territory to visit it:

[…] e così sorvolando le serre rocciose di Puglia a ridosso del confine lucano, come non sentire la necessità di scendere nell’ombra di quei canaloni, di quegli spacchi, calarsi nei più profondi anfratti e illuminare – nel buio delle grotte che quella pietra rossa nasconde – lo sguardo immobile dei monaci basiliani presenti ancora nei loro dipinti, eremiti un tempo vivi nelle loro preghiere, oggi eterni nei loro affreschi, corpo unico con la roccia delle volte e delle pareti più profonde? (F. Quilici, Puglia)

The traveler, as Quilici did, may make an exciting excursion among these caves to visit the mysterious frescoed rock churches, guided by Mario Praz, one of our ideal travel companions, who wrote:

All’aspetto solare della civiltà greca se ne oppone nella Puglia un altro, che data dal tempo del lungo dominio bizantino. Non che gli Elleni cercassero soltanto la luce del sole (c’è il lato ctonio della loro religione), e i monaci basiliani soltanto le grotte; ma certo le «laure» («laura» resterà in russo nome di monastero) di Gravina o Massafra posson fornire argomenti a coloro che come Carducci vedevano come intessuta di sole tenebre la religione medievale. […] Nelle caverne quegli eremiti basiliani si creavano anticamere del Paradiso, e praticavano riti, digiuni, penitenze, regolati da minute prescrizioni come quelle del cerimoniale della corte bizantina. Tutto si faceva a ricetta, l’impiego delle veglie come l’iconografia delle sacre storie avveniva con la regolarità di un computer o, per rimanere nel Medioevo, con la rigida giustizia distributiva dell’oltretomba di Dante. E una forma che fa pensare al digradante imbuto dell’Inferno dantesco e alla torre scaglionata del Purgatorio è quella della, settecentesca però, scala di Santa Maria della Scala a Massafra, che fronteggia l’alta parete traforata dalle caverne eremitiche. Nella cripta della Buona Nuova il più notevole è un affresco della madonna col Bambino, ma più interessante è, nella cappella-cripta della Candelora, la madonna che tiene il Bambino per mano, […]. Anche Mottola è ricca di cripte, alcune, come quella di San Nicola, in aperta campagna; le rocce e le cripte son di solito dissimulate dagli ulivi. E ancora una volta un miraggio di terre lontane sorprende il viaggiatore ché il Brandi di colpo si sentì in Anatolia. L’ingresso della cripta di San Nicola gli ricorda l’ingresso del tempio ittita di Jazilikaia a Bogazkoi, insolitamente, per l’Anatolia, alquanto alberato e circondato di cespi di rose canine, come la cripta di San Nicola lo era di fiori fitti e minuti. […] (M. Praz, Puglia)

[1] T. N.: Depressions in the ground with gentle slopes, due to the karst processes in Puglia.

(author: Paolo Monti – Available in the digital library BEIC and uploaded in collaboration with the Fondazione BEIC. The picture is derived from the Fondo Paolo Monti, owned by BEIC and located at the Civico Archivio Fotografico di Milano., CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48083917)

The traveler, as Quilici did, may make an exciting excursion among these caves to visit the mysterious frescoed rock churches, guided by Mario Praz, one of our ideal travel companions, who wrote:

All’aspetto solare della civiltà greca se ne oppone nella Puglia un altro, che data dal tempo del lungo dominio bizantino. Non che gli Elleni cercassero soltanto la luce del sole (c’è il lato ctonio della loro religione), e i monaci basiliani soltanto le grotte; ma certo le «laure» («laura» resterà in russo nome di monastero) di Gravina o Massafra posson fornire argomenti a coloro che come Carducci vedevano come intessuta di sole tenebre la religione medievale. […] Nelle caverne quegli eremiti basiliani si creavano anticamere del Paradiso, e praticavano riti, digiuni, penitenze, regolati da minute prescrizioni come quelle del cerimoniale della corte bizantina. Tutto si faceva a ricetta, l’impiego delle veglie come l’iconografia delle sacre storie avveniva con la regolarità di un computer o, per rimanere nel Medioevo, con la rigida giustizia distributiva dell’oltretomba di Dante. E una forma che fa pensare al digradante imbuto dell’Inferno dantesco e alla torre scaglionata del Purgatorio è quella della, settecentesca però, scala di Santa Maria della Scala a Massafra, che fronteggia l’alta parete traforata dalle caverne eremitiche. Nella cripta della Buona Nuova il più notevole è un affresco della madonna col Bambino, ma più interessante è, nella cappella-cripta della Candelora, la madonna che tiene il Bambino per mano, […]. Anche Mottola è ricca di cripte, alcune, come quella di San Nicola, in aperta campagna; le rocce e le cripte son di solito dissimulate dagli ulivi. E ancora una volta un miraggio di terre lontane sorprende il viaggiatore ché il Brandi di colpo si sentì in Anatolia. L’ingresso della cripta di San Nicola gli ricorda l’ingresso del tempio ittita di Jazilikaia a Bogazkoi, insolitamente, per l’Anatolia, alquanto alberato e circondato di cespi di rose canine, come la cripta di San Nicola lo era di fiori fitti e minuti. […] (M. Praz, Puglia)

Going through ravines, the itinerary followed by Quilici and Praz leads to Gravina area.

Around twenty years before Praz, Alfonso Gatto, a hermetic – and at times surrealist – intellectual and poet close to Quasimodo, Sinisgalli and Zavattini, who was also a writer, journalist, art critic, and painter, came to Gravina during a long trip to Puglia. Here he produced a series of news reports, published in various issues of the weekly Epoca, from 1950 to 1951. He will lead us to one of the most evocative rock churches in Gravina.

Gatto wrote:

Le «gravine» sono valli d’erosione scavate nel tufo, corse dalle acque soltanto nel periodo delle grandi piogge. Le pareti nude e verticali appaiono sforacchiate irregolarmente da numerose grotte, abitazioni trogloditiche nel Medio Evo e, purtroppo, in alcuni paesi anche ai nostri giorni. A Gravina di Puglia, esiste forse la gravina più profonda di tutta la regione, la più spettacolare. Il rione Fondovico s’addentra nelle sue gole e per una stradetta che segue la parete del burrone dà l’ingresso alla chiesa-grotta di San Michele scavata nella roccia e con un diffuso colore giallo azzurro sulle pareti, traccia d’antichi affreschi. L’atmosfera della chiesuola circolare, aperta al culto per due giorni l’anno, diventa sempre più remota, a mano a mano che si resta soli col suo silenzio. In un vano sulla destra, attraverso una grata, si vede l’ossario delle vittime dei saraceni nel 983. E si sa, per averla vista entrando, che sopra la chiesa- grotta, un’altra grotta, detta di San Marco, raccoglie pure cataste di scheletri. I fedeli hanno messo loro accanto piccole statue di Santi e persino qualcuno dei Re Magi. La vista sulla gravina ci aveva tutti ammutoliti; era d’una nudità assoluta, più sola di una necropoli e d’una fortezza. Invano avevano cercato di renderla «storica» con alcuni cipressetti turistici che le erano stati piantati nel mezzo.

L’unica cosa umana era il piccolo orto che la custode allevava, ricamava quasi, su piccoli zerbini di terra stesi nell’incastro della roccia. (A. Gatto, Puglia, terra promessa -2. La terra dei fiumi morti, in «Epoca» 23.06.1951)

Our special reporters – the poet Alfonso Gatto, Quilici, and Praz – were impressed in the Alta Murgia town by something that, unlike the rock churches located in the depths of the ravines, rises in the town center before the eyes of the traveler: the façade of the church of Santa Maria delle Grazie. These are Praz’s impressions:

[…] ma quel che impressiona a Gravina, e non richiede altra fatica che quella di alzare gli occhi come si alzerebbero per un fuoco d’artifizio, è la facciata di Santa Maria delle Grazie: e che altro se non un magnifico fuoco d’artifizio è quell’aquila enorme che spiega i vanni nella parte più alta della facciata, sorgendo da un castello a tre torri come da macchina pirotecnica? Ha gli occhi di smalto, ma potrebbero anche sprizzare raggi. Qui siam lontani dalla civiltà rupestre, siamo anzi in periodo barocco e l’aquila e le torri formano lo stemma del vescovo Vincenzo Giustiniani da Chio: una facciata parlante, dunque a gloria di un vescovo. (M. Praz, Puglia)

Alfonso Gatto writes:

Questo potrebbe essere il frontespizio di un libro sulla Puglia da scrivere a occhi chiusi, da dettare ricordandolo. […] Un vento caldo, che è come il trasalire stesso della luce e dell’immobilità, attraversa a tratti la Puglia e sveglia dal sonno i braccianti e gli spigolatori caduti nel letargo della stanchezza o bocconi sul lastrico dei paesi in cui dal buoi fresco d’un caffè parla la voce della radio. […] Potremmo dire di un lungo treno merci che si fermò, in quel pomeriggio di giugno, alla stazione delle ferrovie secondarie di Gravina, davanti alla Chiesa della madonna delle Grazie, una chiesa con una grande aquila scavata lungo tutta la facciata. Era uno spettacolo irreale, la locomotiva nera in quella deserta periferia di campagna ove la chiesa aveva fulminato sulla sua porta, in un’amplissima morte, l’unica immagine viva che potesse destarla. (A. Gatto, Puglia terra promessa. Fantasma di un paese, in «Epoca», 16, giugno, 1951)

Our itinerary now leads us southward, in Upper Salento, towards the beautiful and noble town Martina Franca in the province of Taranto. To reach it, we may stop off in Alberobello and go through the Itria Valley, currently an exclusive tourist destination, also known as the country of trulli.

Praz comments Quilici’s shots along the route towards Martina Franca in these words:

L’approccio alla piccola città (che paese non può chiamarsi davvero) è graduale come un crescendo rossiniano. Fra il verde dei vigneti appaiono i primi trulli. Prima singoli e sparsi, poi a coppie, a agglomerati, capezzoli bianchi di mucche capovolte e interrate, piccole Sante Giustine da Padova, piccoli San Marchi di Venezia imitati da un bimbo con sabbie candide come quelle di Santos, o addirittura moschee, tende di Sciti o di Tartari, qualcosa di orientale, di favoloso e fiabesco, una Disneyland che mai fantasia ne sognò uguale, terra di gnomi o degli «hobbits» del «Signore degli anelli» di Tolkien; […] (M. Praz, Puglia)

We are going to arrive in Martina Franca but, before exploring its elegant historic center, we may pass by Alberobello.

Praz writes:

La città appare come cinta d’assedio da un esercito di bianchi padiglioni che, al contrario delle nere tende di Tamerlano, annunziano pace anziché strage. L’origine di questo pacifico assedio è quanto mai pratica e prosaica, derivando dal sistema d’enfiteusi che permise ai contadini di avere ciascuno il suo proprio appezzamento di vigna in affitto venticinquennale che in seguito si consolidò in proprietà: è tutto qui il segreto di questo grande prato fiorito di bucaneve di calce viva che si stende a perdita d’occhio. (M. Praz, Puglia)

Leaving Alberobello towards our ultimate destination, Martina Franca, we are going through a country area dotted wih trulli that slowly disappear until reaching the threshold of the noble Itria Valley town. Praz may lead us into the city:

La campagna e la periferia con i trulli sono il lato plebeo di Martina Franca, ma il lato patrizio è tutt’altra cosa.

Dal viale Bellini si penetra in Via Pergolesi (come appropriati i nomi dei musicisti a questa città musicale!) ed ecco si snoda il meandro miracoloso: prima una facciata barocca che nell’angustia della strada torreggia, San Domenico, e poi un palazzo dopo l’altro, palazzi dalle porte e dalle finestre incorniciate di «cartouches» rococò, curve e controcurve, «rocailles» e svolazzi, piccole facciate, piccoli cortili, piccole viuzze come in una città di bambole, abbandonate dalle favolose abitatrici per far luogo alle prosaiche famiglie d’oggi; poi, d’un tratto, l’ampio respiro d’una piazza, e là in fondo il sogno, come avviene nei veri sogni, trapassa in un altro sogno, quasi per la magia di un «micromegas» volteriano. Quella chiesa rococò il cui colore diventa roggio nella luce del tramonto, è un frammento di Baveria o di Austria che s’inserisce d’un tratto, come se Mozart si sovrapponesse a Vivaldi? Il centro della fronte, una cascata di merletti di pietra, dal color terracotta del basso a quello di rabarbaro, d’un rosa venato di verde, in alto: per riprendere la felice immagine di Cesare Brandi, che lo paragona a una retata di pesci guizzanti, nella luce del tramonto si pensa alla ricca assise delle triglie. […] Un’altra fettuccia di strada dal nome standardizzato (Corso Vittorio Emanuele), anch’essa fiancheggiata da palazzetti e balconi rococò (di nuovo una Celetna Ulice o una via Malá Strana per bambole) conduce al Palazzo Ducale, la residenza di questo finisterre del rococò europeo, di cui non s’è accorta nessuna delle vecchie guide. (M. Praz, Puglia)

Our guides, the itinerary reporters, realized how beautiful Martina Franca was and led the traveler here to spend the last days of his/her journey. We hope the itinerary proposed is exciting as a flight, that of the great documentary maker Folco Quilici, whose course we have followed in order to discover Puglia, guided by eminent investigative writers, reporters and poets who took and described these routes.