Itinerary-10-Reports-link-10

Itinerary-10-Reports-link-10

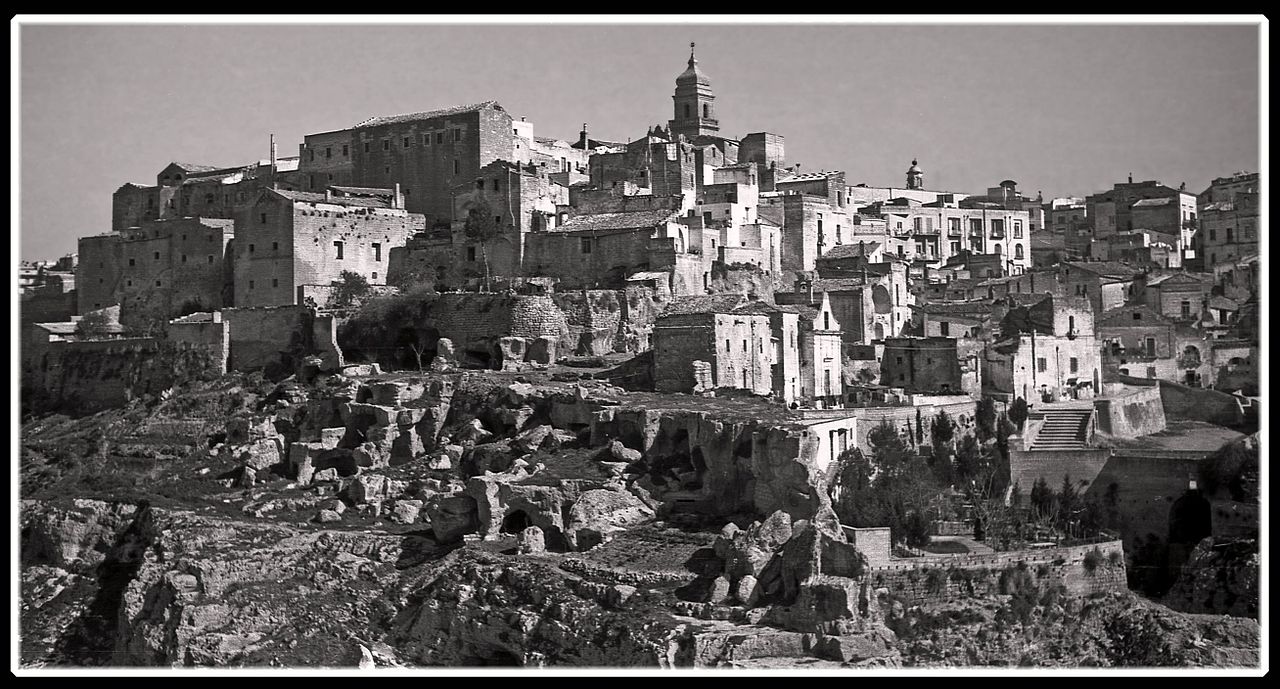

Martina Franca

L’elegante cittadina sorge su una dolce altura della Murgia meridionale e domina la Valle d’Itria. Il viaggiatore rimane immediatamente incantato dal suo aspetto barocco e rococò, meno esuberante di quello leccese, ma declinato in forme sobrie e raffinate.

Le origini del paese risalgono al X secolo, quando dei profughi tarantini in fuga dai saraceni si rifugiarono sul monte San Martino e vi fondarono il primo villaggio.

Nel XIV secolo, questo primitivo insediamento fu ampliato per volere di Filippo d’Angiò, principe di Taranto, che garantì franchigie e diritti a coloro che avrebbero scelto di stabilirvisi. Proprio questa è l’origine del toponimo Martina Franca.

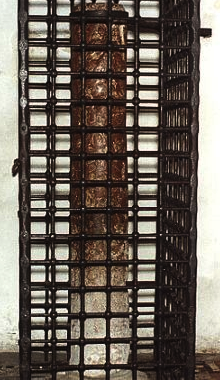

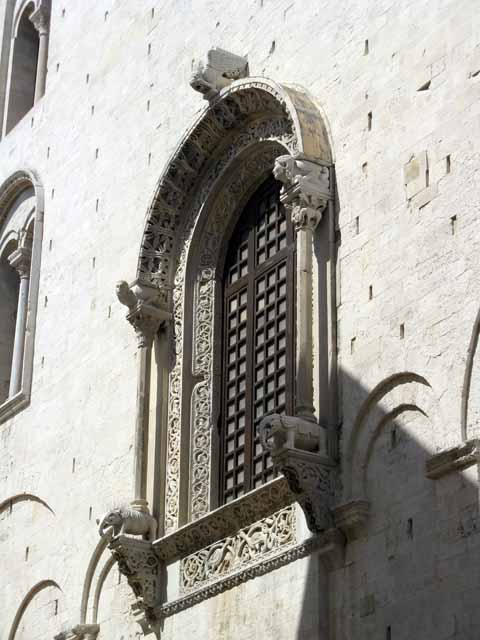

Si accede al centro della cittadina attraversando piazza XX Settembre, dove si alza un monumentale arco settecentesco decorato da una statua equestre di S. Martino, in ricordo della leggenda che narra di come questo santo cavaliere liberò la città dall’attacco delle truppe di Maramaldo. Superato l’arco si entra nel centro storico. Qui si potrà ammirare il bel Palazzo Ducale, eretto alla fine del XVII secolo per volere della nobile famiglia Caracciolo, in forme barocche. Addentrandosi nelle vie del centro, su corso Vittorio Emanuele, fiancheggiato da eleganti palazzi, con finestre e balconi scolpiti, si raggiunge la collegiata di San Martino: scenografica chiesa barocca, costruita tra il 1747 e il 1775. La facciata è riccamente decorata e impreziosita da un grande portale, sormontato da un gruppo scultoreo in cui è rappresentata, secondo il teatrale e scenografico gusto settecentesco, la scena di San Martino e il povero.

L’interno presenta una pianta a croce latina a navata unica ed è esuberantemente decorato: stucchi, marmi e materiali preziosi concorrono a rendere questa chiesa un gioiello del barocco pugliese.

Martina Franca, Piazza Plebiscito (foto di Tango7174 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13754146)