Itinerary-05-Pilgrim-link-07

Itinerary-05-Pilgrim-link-07

La Civiltà Rupestre In Puglia

Gravine in provincia di Mottola

Gravine, lame, burroni, grotte, cripte e chiese dalle pareti roccese affrescate sono il patrimonio naturale e artistico tutelato nel Parco Regionale delle Gravine dell’Arco Ionico, una vasta area geografica che comprende molti comuni della provincia di Taranto.

Per molto tempo si è pensato che le grotte di queste gravine fossero state utilizzate, nel corso dei secoli medievali, quasi esclusivamente da monaci eremiti o da religiosi di origine orientale giunti in Puglia in seguito alle lotte iconoclaste dell’VIII secolo. In realtà autorevoli studiosi di diverse discipline, dalla geologia alla storia, a partire soprattutto dalle ipotesi avanzate dallo storico Cosimo Damiano Fonseca, hanno dimostrato che le chiese rupestri o le cosiddette cripte eremitiche furono solo una delle possibili espressioni del vivere in grotta. Abitazioni e interi villaggi furono scavati sui fianchi delle lame e delle gravine, tra il X e il XV secolo, dalle popolazioni locali che scelsero la vita in rupe come cosciente alternativa a quella urbana. Per questo motivo si è coniata l’espressione “civiltà rupestre”, attraverso la quale si vuole designare quel particolare modo di vivere alternativo, ma non subalterno a quello delle città e dei villaggi. In Puglia l’abitudine di scavare nella tenera roccia calcarenitica risale all’età del Bronzo, periodo a cui risalgono numerose sepolture rinvenute dagli archeologi. Anche durante l’età classica gli ambienti ipogei hanno continuato ad essere utilizzati, a dimostrazione che la cultura del vivere in grotta era radicata nella gente del luogo già prima della diffusione del cristianesimo. La Puglia può vantare un ricchissimo patrimonio rupestre, consigliamo al viaggiatore di visitare le chiese di Massafra e Mottola.

Segnaliamo in particolar modo la Chiesa della Candelora e il complesso rupestre annesso al santuario della Madonna della Scala.

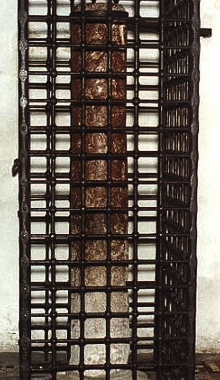

La chiesa della Candelora si affaccia direttamente sulla Gravina di San Marco e si trova all’interno di un giardino privato raggiungibile percorrendo Via Canali. La Cripta dall’impianto basilicale a tre navate, nonostante alcuni crolli che hanno compromesso l’originario ingresso e parte della zona absidale, conserva le coperture a finti spioventi e cupole. Le pareti, lungo i cui fianchi si aprono varie arcate, ospitano affreschi di rara bellezza, risalenti al XIII-XIV secolo. Queste pitture sono accompagnate da iscrizioni sia greche sia latine, a testimonianza della polifonia culturale della regione, ponte tra l’Oriente greco-bizantino e l’Occidente latino. Particolarmente suggestivo è l’affresco della Vergine che conduce il Bambino. Si tratta di un’iconografia molto rara che sembra voler esaltare la dolcezza materna di Maria che quasi incede fuori dallo spazio sacro del dipinto – si notino i piedi che, prima del ribassamento del pavimento, toccavo il piano di calpestio – e sembra rivolgere premurose raccomandazioni al figlio, che porta con sé un cesto con delle uova, che sono state variamente interpretate. Nella simbologia cristiana l’uovo può alludere alla Passione, poiché metafora di un sepolcro dal quale nasce la vita. Al lato della Vergine, le due figure più piccole rappresentano i coniugi committenti dell’affresco.

Cripta della Candelora, affresco delle Vergine che conduce il Bambino

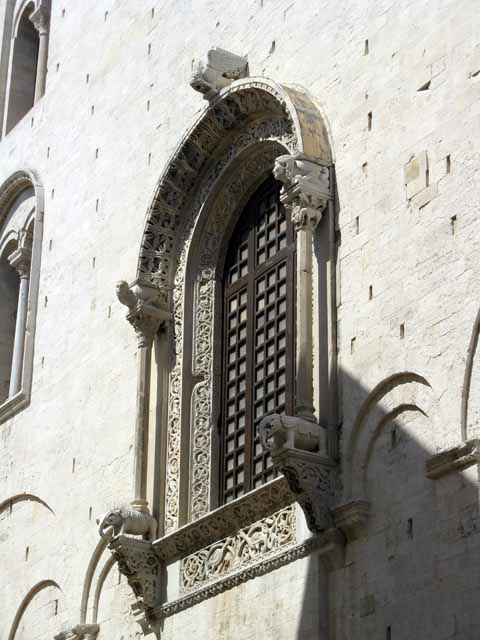

Una visita merita sicuramente anche il Santuario di Santa Maria della Scala, con l’annessa cripta. Ubicato alla periferia di Massafra, lungo una profonda e pittoresca gravina, vi si accede grazie ad una scenografica scalinata di gusto barocco.

Un’antica leggenda narra che nel luogo dove oggi sorge il santuario furono rinvenute due cerve che adoravano un’icona mariana. Il Santuario odierno fu costruito nel XVIII secolo, al di sopra della cripta primitiva, frequentata fin da tempi antichissimi. L’edificio oggi di forme e gusto settecentesco, conserva al suo interno un pregevolissimo affresco del XIII secolo, raffigurante una splendida Madonna con Bambino, proveniente probabilmente dalla chiesetta rupestre della Buona Nuova, posta accanto al Santuario e in gran parte compromessa durante i lavori di edificazione della scalinata barocca. Lo dimostrerebbe la strettissima somiglianza con un altro degli affreschi dedicati alla Vergine presente nella cripta della chiesetta attigua al Santuario.

Massafra, Madonna della Scala, Madonna con Bambino

Massafra, Madonna della Buona Nuova, Madonna con Bambino