Tommaso Niccolò d’Aquino

Delizie Tarantine

Introduzione a cura di Rita Nicolì

Un testo di grande importanza sulla città di Taranto è quello uscito dalla penna di Tommaso Niccolò d’Aquino negli ultimi anni del Seicento. Le Deliciae Tarantinae, quattro libri di esametri latini che hanno per modello le Georgiche virgiliane, rimasero a lungo manoscritte, circolando solo in ristretti ambienti eruditi. L’opera divenne più ampiamente nota nella seconda metà del Settecento quando, precisamente nel 1771, fu pubblicata per la prima volta a Napoli, presso la stamperia Raimondiana, in una ormai mutata temperie storica e culturale. Mutati erano certamente anche la sensibilità e il gusto del largo pubblico dei lettori, ma ciò non ne impedì un certo immediato successo.

Di quella prima pubblicazione postuma fu artefice Cataldantonio Atenisio Carducci il quale fu anche il primo traduttore dal latino dei quattro libri del poema, sebbene lavorò su un testo non autografo ma di certa attribuzione, emendato da Emanuele Campolongo, arricchendolo di dotte note e riferendo, con molti dettagli, la vita dell’autore negli ultimi anni del secolo XVII.[1]

Le erudite annotazioni del Carducci hanno rappresentato la base per gli studi otto-novecenteschi sulla storia religiosa, civile ed etno-antropologia del territorio.

Le Deliciae Tarantinae sono state poi più volte tradotte e riproposte nel corso del tempo, come informa Angelo Rizzo:

La storia delle edizioni delle Deliciae Tarantinae si può tracciare in poche righe. Alla edizione carducciana, del 1771, ne seguì una curata da Filippo de Jorio, in Napoli, nel 1831: una mediocre traduzione in versi sciolti. Nel 1869-70 Salvatore Grande pubblicò, in Lecce, un’altra edizione del poema nella Collana di Scrittori di Terra d’Otranto, con traduzione in prosa sopra il testo latino. Infine, nel 1892, Giuseppe Gigli pubblicò in Bologna (Editore Zanichelli) il primo libro delle Deliciae Tarantinae con a fronte una sua traduzione in versi sciolti. Queste tre edizioni ottocentesche rappresentano, culturalmente, uno o più passi indietro rispetto all’edizione carducciana.[2]

L’ultima traduzione italiana completa è assai recente, del 2013, e si deve a Lucio Pierri che, con una articolata ed esaustiva prefazione, ha pubblicato il suo lavoro per la tarantina Scorpione Editrice.[3] La versione in prosa di Pierri, pur nella sua estrema fruibilità, mantiene i toni alti della poesia ed ha il pregio di riprodurre, in anastatica dall’edizione settecentesca, le originali note carducciane al testo.

Cronologicamente circa a metà strada tra la prima di Carducci e l’ultima di Pierri, si colloca quindi la traduzione anonima – che traspone i versi in prosa – di seguito integralmente riportata e pubblicata in tre volumi per la Tipografia Editrice Salentina, tra il 1869 e il 1870, all’interno della Collana di Opere Scelte edite e inedite di scrittori di Terra d’Otranto, diretta da Salvatore Grande.

Il volume, come dice Rizzo, presenta sia la versione in prosa italiana che i versi latini, relegati a pie’ di pagina, con identico carattere ma corpo minore. Essi non presentano i tradizionali a capo per ovvie esigenze di spazio, ma l’inizio di ogni verso è segnalato dalla lettera maiuscola della prima parola. La corrispondenza prosa-versi, pagina per pagina, non è affatto rispettata e questo è certamente imputabile all’ampollosità retorica della traduzione che dilata esageratamente il testo. L’impressione che ne deriva è che il testo latino sia presente per ovvia necessità di fornire il testimone e dare visibilita all’autore originario del testo, ma è chiaramente percepibile la volontà del curatore di mettere in primo piano la traduzione sebbene anonima.

I tempi in cui la pubblicazione avvenne, come l’editore tiene a precisare nella sua introduzione, erano quelli in cui si profilava una «quistione di grande interesse per la città di Taranto»,[4] cioè la realizzazione dell’arsenale marittimo nel Mar Piccolo. In un momento storico in cui gli eventi avrebbero dato visibilità a Taranto, l’intento dell’editore era quindi quello di pubblicare, o meglio ri-pubblicare, un libro che portasse alla ribalta la storia di quel popolo antichissimo, valorizzasse il primato della città come capitale della Magna Grecia e desse risonanza all’ingegno dei sui cittadini.

L’opera del d’Aquino si colloca però in un orizzonte più vasto che comprende anche l’elogio dei luoghi naturali, belli e fertili, che fanno da corona a Taranto e del pescoso Ionio su cui la città si affaccia.

L’autore,[5] tra i più illustri personaggi tarantini, visse a cavallo di due secoli (1665-1721) e apparteneva ad una nobile famiglia di radice longobarda, di solida tradizione culturale e socialmente molto attiva. Il giovane rampollo seguì la passione politica del padre rivestendo, come lui, il ruolo di primo cittadino della città nei primi anni del Settecento.

Già negli ultimi decenni del XVII secolo, anche le provincie pugliesi avevano intrapreso un significativo periodo di fermento intellettuale col conseguente sviluppo di un elevato numero di circoli, salotti e sedi accademiche in cui un nucleo eterogeneo ma compatto di giovani energie intellettuali locali si riuniva per discutere temi e idee comuni o anche per avere un alveo idoneo all’esercizio poetico.

Tommaso d’Aquino, oltre ad essere affiliato dal 1706 alla celebre Arcadia romana, fece attivamente parte dell’Accademia barese dei Pigri, di quella leccese degli Spioni e della tarantina Accademia degli Audaci, che ebbe sede presso la sua dimora e fu fortemente animata dal suo intraprendente attivismo.[6]

Certo è, com’è noto, che la produzione poetica all’interno di questi circoli è spesso fortemente ancorata al classicismo tradizionale arcadico, tanto da aver costretto la critica posteriore ad annoverarla piuttosto tra la “pseudopoesia”, giudizio estetico sclerotizzato poi in una sorta di condanna senza appello.[7]

Tuttavia, il testo che di seguito si propone, anche nella mediazione dell’anonimo traduttore ottocentesco, attesta una duplice volontà dell’autore: attingere alle immagini tipicamente arcadiche e contestualmente rendere ai lettori le sue conoscenze concrete. È duplice quindi anche l’immagine che egli offre di sé: poeta da un lato, divulgatore della conoscenza dall’altra. In Deliciae Tarantinae, infatti, all’eruditissima rassegna di miti si affianca la descrizione meticolosa dei siti, degli usi e dei costumi, dell’ambiente animale e vegetale, in un continuo rinvio alla storia gloriosa della città e ai suoi personaggi famosi.

L’opera venne composta negli ultimi tre anni del Seicento, verosimilmente tra il 1697 ed il 1699, intervallo che segnò la vita dell’autore con una malattia cui seguì una necessaria lunga convalescenza. Che l’elaborazione dell’opera coincida con un periodo di malferma salute troverebbe conferma nei toni di pungente malinconia che caratterizzano alcuni passaggi, come quando, parlando del mare del golfo «dove accorrono pesci d’ogni sorta, che facilmente si lasciano prendere all’amo o alla rete insidiosa», esprime l’auspicio di poter trarre ancora gioia dal solcare quelle acque: «sia mio diletto menar coi remi una celere barca, sia mio diletto scherzar colle onde. Oh! quali dolcezze, oh! quali godimenti mi verranno dal mare!».

Sia in virtù della struttura divisa, non a caso, in quattro libri, che per la specificità dei temi, è immediatamente evocato, come detto, il modello virgiliano. Con lo stesso intento del poeta latino il quale operava in accordo con l’ideologia augustea, d’Aquino non vuole solo illustrare il lavoro dei tarantini in terra e mare, ma ha l’obiettivo più alto di presentare le varie attività umane come esercizi di virtù civili a vantaggio della collettività.

Come imponeva la tradizione classica, i primi tre libri si aprono con l’indicazione dell’argomento al quale segue l’invocazione in cui, con toni solenni, l’autore chiede supporto per portare a termine il suo lavoro di scrittura. Se nel libro I l’invocazione è rivolta a Napee e Nereidi, il libro II, che ha trattazione monografica relativa al mare, è rivolta invece a Nettuno. Questo è probabilmente il libro pù riuscito per le affascinanti descrizioni delle attività di pesca e della vita dei pescatori le cui tradizioni di lavoro e norme di vita affondavano in un lontano passato. Tante le suggestioni ad esempio sui “giardini” dei mitili e l’allevamento di ostriche, sulle industrie del mare ormai scomparse, la porpora e il bisso.

Il libro III che tratta la caccia, le sue modalità e i legami con le stagioni, coerentemente chiama in causa la dea Diana ma anche il santo patrono della città. L’invocazione a San Cataldo dà l’occasione per una lunga digressione in cui il poeta descrive la cappella dedicata e le pitture in essa custodite, racconta la vita del santo e tutti i suoi miracoli.

In più passi dei quattro libri vengono poi tessute le lodi ai poeti del passato che hanno cantato Taranto e le sue bellezze, da Orazio a Virgilio, Stazio e Italico.

Lo scrittore trova anche il modo di inserire lunghe digressioni, dal gusto tipicamente barocco, sulle glorie letterarie e militari di Taranto cui accosta, nell’encomio, i nomi di storici signori della città e anche di alcuni suoi contemporanei.

Ma, tra le descrizioni di luoghi splendidi perché cari agli dei e i rimandi più concreti alla storia della città e alle sue glorie passate, la poesia di d’Aquino è caratterizzata anche da un certo realismo descrittivo, un esempio è fornito da un passo del libro IV, in cui si fa riferimento alla tarantola:

E tu, o fanciullo, guardati, che tocco dal morso velenoso non abbi a soffrire la sua puntura velenosa, mentre vai cogliendo i grappoli pendenti dalle viti. Imperocché quel veleno, non appena avrà irreparabilmente penetrato nel seno, subito il corpo sarà preso da languore, le guance addiverranno pallide, crescerà la violenza del morbo e forte mestizia sopravviene, che affatica la mente ed opprime l’animo, imperocché un torpore trattiene le membra.

Nell’edizione tradotta e curata da Carducci, il fenomeno, che affascinava tantissimi viaggiatori anche stranieri,[8] veniva inquadrato nelle note in maniera molto razionale, utilizzando studi coevi e pregressi ed approcciandolo da un punto di vista medico, antropologico e sociale, al fine di scagionare l’animale dall’attribuzione di inspiegabili e sinistri poteri.

Ciò che suggestiona un lettore contemporaneo appassionato di narrazioni suoi luoghi è la laudatio urbis di Taranto a cui è strettamente legata la descrizione corografica del territorio, la meticolosa rappresentazione dell’ambiente animale e vegetale e dei siti antropizzati: la città si estendeva verso est, dalle sponde del Mar Grande sino al Pizzone, da cui, esattamente come oggi, un ponte la collegava, attraverso Punta Penna, con il resto del territorio. Verso ovest un’altra propaggine, tra il Galeso e il Tara, rappresentava il naturale ingresso alla parte più fertile delle terre tarantine, fino a Metaponto e a Eraclea. Una robusta muraglia circondava la città e rendeva inespugnabile il suo centro vitale, cuore vivo e pulsante della Taranto megalo-greca. Un unico porto guardava verso tutto il mondo allora conosciuto. Dopo alterne vicende, è all’altezza cronologica dell’anonima traduzione edita da Salvatore Grande che Taranto si riappropriò del ruolo di importante base militare con la costruzione del nuovo arsenale che riprendeva un progetto napoleonico e avrebbe indicato una via d’uscita dalla depressione economica in cui si trovava la città da alcuni decenni. Sarebbe quindi cambiata la morfologia dei luoghi cantati da d’Aquino, stavano per essere introdotte importanti novità entro il perimetro che conobbe le glorie e i fastigi della Taranto antica.

Nota al testo

Il testo di seguito proposto è stato fedelmente ed integralmente trascritto dall’edizione a stampa pubblicata in tre volumi tra il 1869 e il 1870, per la Tipografia Editrice Salentina, all’interno della Collana di Opere Scelte edite e inedite di scrittori di Terra d’Otranto, diretta da Salvatore Grande, una copia della quale è stata reperita presso la Biblioteca Comunale Antonio De Ferrariis di Galatone (Le). È riconducibile alla volontà di non alterare il colore epocale la conservazione di grafie oggi non correnti (imagine per immagine, propagini per propaggini, tapezzate per tappezzate, susurrano per sussurrano, fragasso per fracasso). Si è proceduto ad emendare solo alcuni evidenti refusi di stampa (dipindo corretto in dipinto, mature frutta corretto in matura frutta), ad adeguare all’uso attuale degli accenti l’ortografia di alcune parole e a introdurre con i segni di interpunzione attuali il discorso diretto al fine di rendere più fruibile il testo.

Le pagine trascritte sono le seguenti:

Libro I, vol. I, pp. 53-80

Libro II, vol. II, pp. pp. XXXVII-LX

Libro III, vol. III, pp. XLIII-LXXIII

Libro IV, vol. III, pp. III-XXX

LIBRO I

Noi celebriamo i boschi di Ebalia e la città di Taranto posta tra due mari, cui il dolce clima arricchisce con le tante bellezze di natura: ove il fulmine Galeso bagna gli ubertosi campi, e non senza onore scorre placido nel suo piccolo letto. Cantiamo quali diletti e quali dovizie di paradiso fornisce il mare e l’industre terra.

Voi, o Napee, custodi delle selve, che cogliete i gigli per le valli fiorite; e voi, o Nereidi, che carpite fra l’onde marine i rossi coralli dai rami contorti, venite, o Ninfe, e se son mosso dal vostro nume, apriteci le porte e il riposto antro di Pindo.

Abbandoniamo per poco le liti della città: or piace ingannare il tempo, cantando in un bosco; or allietare colla cetra le spiagge sinuose del mare, e dall’alto d’uno scoglio sfidar al canto il musico Tritone.

Poiché solo la dimora inaccessibile delle selve caccia via le pallide cure; ove le Amadriadi a frotte intrecciano liete carole, e i Satiri bicornuti errano coi Fauni; e i Pani, numi agresti, hanno in custodia i fortunati boschi dall’alte cime. Solo le tien lungi l’umido soggiorno del mare ove i zefiri mormorano lievemente ed agitano le aure odorose.

Tu, decoro delle Muse, o Agostino, la cui fronte cingono corone di alloro che risplendono intrecciate dei corimbi di Apollo, qua vieni, poiché a te mi strinse un antico nodo di amicizia, mentre spesso bevemmo insieme al sacro fiume di Parnasso, e risonarono del nostro canto l’alte vette del monte Castalio: dimentica le grandi corne e i sonori corni, e moduliamo insieme dimesso canto sulla silvestre zampogna.

Non io, onde possa togliere di basso luogo i miei versi, e già grande poeta cingermi il capo di alloro novello, narrerò le guerre orribili fatte nell’Indie o in Siria; imperocchè la fama ha già divulgato per tutto l’orbe assai loquacemente, dove fossero gli accampamenti, quali le pugne. A chi non è noto come i regni della Spagna, una volta potenti, sieno ora sotto la dominazione dei Mori? Chi non sa la dura sorte dell’Italia messa a ferro e fuoco, e le sue discordie civili?

In voi farò la mia dimora, o felici colli, in voi, o selve, dove mormora soavemente il patrio Favonio, a cui cedono i zefiri odorosi del monte Ibla.

E canterò dei piaceri della pesca, e delle dolcezze del gradito ozio in cui la voluttà sgorga con larga vena; qui animerò al canto le gioconde rupi.

Sorge a cavaliero là in fondo del mare Ionio un’antica città, chiara pel trionfo riportato dai Romani, imperocchè era assai potente in armi: gli antichi l’appellarono Tarento.

Tara figliuolo di Nettuno, in cerca un tempo di queste regioni, la costrusse, fidato nell’auspicio d’un delfino che nuotava in giro per quelle onde, mentre ei sagrificava ai Celesti; poscia sparì nel mare, ponendole il suo nome. Sotto tali auspici il giovane Amicleo ne tenne la signoria per molti anni, e l’accrebbe; indi Falanto di stirpe spartana eresse le mura facendola città. Quantunque il tempo edace e le tante vicende abbian distrutto l’antica grandezza, pure fino ad oggi serva reliquie e monumenti della prisca rovina.

La parte che di essa rimane è posta sotto il più limpido cielo; quivi il piacere pose sua stanza, e volle governare al rezzo degli alti cespugli di fiori e dar leggi al suo regno fortunato. A questa regione cedono il vanto la deliziosissima Tempe di Tessaglia, la molle Baja, i rinomati orti di Semiramide e gli aurei pomari delle Esperidi; poiché il cielo col benigno suo aspetto rallegra le campagne e le alimenta di perenne rugiada, e i soavi zefiri la ristorano; né mai il mare infuria per tempesta, poiché placido sempre ignora l’improvviso scoppiar di nembi, e riflettendo il profondo sereno dei cieli ne ritrae l’imagine brillante e cerulea.

Il sole, padre di tutte le cose, che colla pura sua luce feconda la terra, la quale per essa produce i semi e quindi partorisce, ora portando i frutti nel grave seno, ora insterilita non dando segno alcuno di ubertosità; qui spande i suoi raggi di oro, e il giorno si fa bello, e il cielo risplende senza nubi, e il suolo si feconda, e i campi ai suoi tiepidi raggi germogliano; imperocchè il seme frutta con abbondante usura né mai traligna in sterpi nocivi o in avene sterili.

Grandi sciami di api svolazzano, depredando i fiori, pei campi Ebalii; poscia raccoltisi in gran numero negli alveari sanno vincere il dolce mele d’Ibla e d’Imetto, e compongono i favi soavissimi; così grande è la ricchezza delle piante e dei fiori.

Il tiepido verno non ha venti né procelle, onde i campi rinverdiscono fuori tempo, e le piante sbucciano a poco a poco, e si mescono fra loro il tenero salcio, il grato timo e i cespi odorosi del nardo. Le lattanti pecore corrono ai lieti paschi, e radono l’erbette, quando l’Aurora le imbianca di rugiada, o le vanno carpendo quando il dì piega a sera.

Qui è primavera perenne dall’erbe sempre germoglianti, onde il gregge è carco di bianca o nera lana, e le sue terga rilucono pei molli velli; lana che tinta col succo tarentino vince quella di Spagna e le porpore di Tiro.

Né meno ubertosa è la terra in autunno, portando mature frutta, che anche l’invidiosa Partenope ne stupisce. In quella stagione l’abbondanza prodiga a piene mani le sue ricchezze, e protrae fino all’estremo verno i suoi doni, onde spesso i primi frutti attendano i nuovi e gli alberi ne sien carchi perpetuamente.

A che far parola degli alberi, sacri alla dea Pallade, che emulano quei di Venafro, e quanto qui crescano rigogliosi? Lo sa il Ligure, e l’Inglese così lontano dalla nostra terra.

Né tu, o padre Bacco, resterai privo delle mie lodi; imperocchè tu permetti che scorrano sonori i miei versi, tu animi le corde e il plettro armonioso: senza di te niente di grande apprese la mia musa; e tu m’inspiri, ond’io canti la delizie della mia Taranto.

Dite voi, o colli, voi o campi ubertosi di Falanto, di quai doni Bacco non ci sia largo; imperocchè è fama che il nostro vino vinca quello di Cecuba e di Lesbo, e lo spumante Falerno, e il rosso Caleno e quello della sassosa Chio. I colli son piantati a vite, i campi dalla vita ombreggiati, le valli son piene di viti, né prospera meno nelle valli. Dovunque giri gli occhi verdeggia la vite, e le spiagge medesime di tratto in tratto fan mostra delle uve fra i tralci pampinosi, e la vite lussoreggia tirata fin sulla riva presso le onde. Il vino spremuto da tali piante robuste tramanda odore gratissimo, e somiglia a fluido oro, o piuttosto a liquida ambra; e spesso del colore di corallo spumeggia nelle tazze, e quantunque spiri un certo che di soave, pure è aspretto al gusto. Tali nella valle di Niso le viti si distendono nei miei poderi, dove lo stesso Bacco spreme sotto i torchi le odorose uve, colte dalle propagini, e ne estrae pretto vino, custode egli medesimo della feconda villa. Qui, o Bacco, ti porterò le tazze colme del mosto di Niso, e scioglierò il voto.

Appena lo squallido verno avrà coperto di ghiaccio le campagne, stura le bottiglie: allora la sua forza sarà più aspra, ed allora dolce insieme e razzente solleticherà i sensi.

Tali ricchezze nell’ameno suo grembo dispiega la madre terra, dove sorge la città di Taranto; di tali meraviglie fa pompa nelle verdeggianti campagne; né v’è angolo che sia privo di svariatissime delizie. Al venir della stade gli scoscesi colli e le rupi frammischiano le loro ombre, mentre il zefiro spira mollemente; onde l’aere pel sito giocondo e per la salubrità del luogo si agita dolcemente e trascorre sui campi profumati, ed increspa lievemente i cerulei flutti.

Quando il sole, uscito d’oriente, giunge nel più alto cielo e vibra i suoi raggi infuocati, ratto sorge zefiro e soffia col placido susurro scorrendo lievemente sulla superficie del mare, che mosso dalla fresca auretta s’increspa. Esultano i campi Ebalii e la ridente spiaggia di Taranto, ed ovunque si ricreano al molle spirar del vento.

Ma quando il sole si affretta a tuffarsi nei flutti di Mauritania, e declina al tramonto, allora i zefiri si acchetano, e nuova auretta sorge dall’oriente a solleticar pian piano il Mare Piccolo; e dì e notte fremono mormoranti i favonii, e colla brezza algente temprano il calor delle state, onde Sirio non può bruciare i campi.

Dirò inoltre quali dolcezze offre la valle, e il bosco, e il colle, e le ville verdeggianti, che cingono intorno le mura di Taranto. Ecco che le patrie selve fanno plauso ai miei carmi; rispondono le valli, e i colli dalle apriche vette ascoltano il mio canto, e tutta la villa è in tripudio.

Presso la città, né molto lungi, appajono vaste boscaglie coperte di splendenti fronde, dove l’antica quercia stende le ramose braccia, e il tiglio, e l’acero, del cui legno bicolore Tirsi compone la cetra e canta i suoi amori. Né vi mancano i salici; e gli orni dall’alto fusto si mescolano all’elci ghiandifere, e il frassino e gl’ispidi ginepri s’innalzano con densi rami; i colli si elevano d’intorno, e le scoscese vette sono incoronate da dense boscaglie.

Ma quando poi Flora si ricopre di novelli rosei fiori, e la purpurea primavera spiega le pompe delle sue gemme che si schiudono, allora il bosco offre altri diletti, allora tutta la famiglia ghiandifera verdeggia e mostra i rami coperti di foglie.

Qui Titiro sotto l’ombra d’un faggio pasce l’armento, e suona la sampogna composta di sette canne, e riempie le verdi rupi di villici versi. Qui il vitello muggisce in fondo alla valle mentre rade la gramigna, e batte col piede le tenere erbette. Ogni cosa è in festa, e lo stuolo degli uccelli risuona nelle selve, riempiendo l’aere di dolci canti. E pur le fonti alle festevoli grida uniscono il loro mormorio e sussurrano per mezzo ai sassi, alle gole e alle valli fiorite.

Né lungi dalla selva, limitrofa al nostro podere, giace una villa presso i campi di Leverano. Il mirto apre odoroso sentiero, a manca si eleva un ulivo, e l’ulivo dai lunghi rami ombreggia largamente la sommità; il varco è seminato di frantumi di rocce, non poste ad arte, ma l’industre natura costrusse queste porte; l’ingresso largamente si dilata, poi decresce. Giacciono quivi antri screpolati, e da ogni parte pendono delle volte scavate nel tufo nella viva pomice.

Orride profondità, orride grotte! Né quell’errore è privo affatto di delizie. Nel bel mezzo è collocato delizioso giardino che fa mostra di svariate frutta. Ivi si colgono le cotogne e le prugne, ed ivi cresce il pero ed il mandorlo, e fiori e rosse fragole sbucciano ad ogni tratto.

D’intorno si abbarbica l’edera e la irsuta carice, sicché quelle grotte paiono tapezzate di fronde. Dall’altura miransi i rustici casolari di Grottaglie messi a declivo, le capanne dei pastori, i tetti che fumano, ed occorre veder pendere dall’alta rupe le caprette, e le spelonche risuonano del belato delle agnelle.

Già da gran tempo amore mi persuase di abitar questi luoghi, ed ivi porre i penati, e nella dolce solitudine menare i giorni in compagnia delle Muse.

Sia meco Coridone, di cui non v’ha pastore più valente al canto e al suono della sampogna, e venga anche Tirsi e il biondo Menalca.

Quegli esperto a cacciar fiere per ameni campi, ed alleva cani che col fino odorato scoprono le orme della preda vicina; questi poi sa ingannare le lunghe notti nel verno narrando i fatti degli antichi pastori con tal grazia, che spesso il nunzio dell’Aurora interrompa col canto i racconti di lui.

Orsù dunque il dolce Menalo non più vanti le delizie Parrasie, e l’Arcadia ceda ai campi tarentini, e quante dolcezze ostenta Tempe di Tessaglia; imperocchè in questi colli si è trapiantato da molto tempo il piacere.

Che se il sole, padre delle cose tutte, produce tanta fecondità nel suolo tarantino, anche l’acqua alimenta codesti doni; imperocchè zampillano per ogni dove le fonti, e l’umor cristallino dà continuo alimento ai piccoli germi. Quindi i fiori e l’erbette verdeggiano qua e là, quindi ben pasciuto è il bestiame e il vino è generoso.

Perenni acque dalle stille argentine brillano nei campi d’Ebalia, e molti rivi susurrano pei prati, e larghe fonti, e torrenti irrigui. Ora l’acqua spiccia gorgogliante fra sassi ed inonda con larga vena le campagne; ora distilla da cava pomice negli antri, e dà vita agli orti ed alimenta i roseti.

Sorge a mezzogiorno presso Taranto lungo il lido una spianata, abbondante di fresche acque: quivi gli alberi dai densi rami distendono le loro ombre, e i pomari ben coltivati fanno bella mostra. I cedri di Media spirano dai fiori odor gratissimo, e torreggianti cingono gli orti. Simile al cristallo, sgorgando da una rupe incavata, salta fuori una vena abbondante, e scorre dolcemente sul piano e lambisce colle placide onde le molli viole e i teneri acanti.

Frattanto mormora l’onda, rotta fra i sassi, non rattenuta fra i canneti; né scorre per lungo tratto; imperocchè dopo che irriga la florida selva, le piante e i prati odorosi, va a mescolarsi col mare, confondendosi colle salse acque. Qui la valle verdeggiante si chiude in giro a somiglianza d’un teatro; di tratto in tratto il fondo inegualmente s’innalza, e tutta la pianura a vari colori pei verdi mirti, pei nocciuoli e per le spesse ginestre brilla d’intorno, quando il molle vento ne increspa la superficie, la quale non ombreggiata da montagne risplende colle sue aiuole fiorite.

Inoltre, per l’abbondanza delle acque, zampillano freschissime fonti fin presso il lido, le quali dopo breve corso si perdono nel mare. Il pescatore, tirate le sue reti e preso il pesce, suole andare a dissetarsi a queste fonti, dove presso il margine apparecchia giulivo la parca mensa sopra verdi fronde. Similmente il pastore, che mena a quei lieti pascoli le timide greggi, beve di queste acque, quando Sirio aduggia le campagne, e su lieve sampogna modula un silvestre canto al mormorio del ruscello.

Si veggono ivi sette giardini e sette rivi che ne scaturiscono, di cui una parte trae per oscuro sentiero le sue acque da luoghi inaccessi; l’altra ha la sua origine nel vicino campo.

Oh! Rapiscono le bellezze dell’irrigua fonte, delizia dei poeti e sede delle Muse! Spesso qui sulla riva del mare cantai dei versi, a cui fe’ plauso lo scorrevole ruscello. Siete voi testimoni, o scoglio e odorose alghe marine, voi testimoni, o rivi dal rauco mormorio, e voi, o cedri, che fate corona ai grandi boschi. Imperocchè quivi le Muse, a me care sopra ogni cosa, mi accolsero nel seno, e fra le candide loro braccia m’istillarono il genio della poesia.

A voi offrirò doni, finché mi sarà dato di vivere, io preso d’amore per voi, o Muse, Deh! Reggete nel suo corso la mia navicella, e tu, o Febo, sii propizio e seconda i miei voti.

Né te lascerò di celebrare, o bellissima fonte, opra grande e da re.

Per lungo tratto di via l’acqua scorre verso Taranto, condotta con arte per canali maestrevolmente costruiti. Non appena scaturisce dalla sua fonte, ella s’interna sotto ampia volta scavata nel vivo sasso. Ma nel fondo delle colline corre con vena più abbondante, penetrando fra le gole; e se dall’alto miri il frangersi di quell’acqua lontana, ti sembrerà una stella luccicante.

Dopo che ha superato quelle strette difficili, scorre per l’aprico campo, ma non divaga alla libera, che anzi vien chiusa sotto alti ponti e per mezzo di ponti sale su. Però quantunque l’acqua è raccolta nei condotti di creta, non cessa di fecondare le vicine campagne; è chiusa, ma pur è prodiga di sé; mentre leggermente inaffia la terra, e distilla nei fondi attigui, onde le poma, rigogliose per tanto tesoro di umore, si veggono grosse e lucide intorno ai giardini.

Passati i ponti, l’acqua di nuovo scende sotterra, ed affinché non si corrompa nei pozzi, vi hanno in alto delle aperture pel passaggio dell’aria, onde l’acqua si serbi più pura; finalmente si riversano i flutti sonanti in lucida conca, dal quale luogo si vede in bella mostra la città di Taranto. Di qua l’onda con maggior violenza, essendo chiusa in cavi tubi, irrompe, e superando il curvo rialto entra in Taranto di sopra ad archi. Qui, dopo che a guisa di turbine s’innalza in cascate vorticose da simulare figure svariate, si riversa dividendosi.

Più pura dell’argento, e del cristallo più tersa alletta in modo tale i sensi da dire che la Via Lattea vi scorra per di dentro, e vi mescoli il suo liquore celeste. Quale delizia pei cittadini, quando viene la calda state!

Al suono di quella fonte freschissima intrecciano notturne danze, e godono del mormorio delle acque e plaudono al luccicare delle onde. Vi accorrono le Najadi, e Galatea, la più bella fra tutte, tocca la cetra d’avorio, e Licori scioglie il canto, a cui le Ninfe mescono nuovi diletti.

È fama, che qui le Ninfe sotto gelidi antri posero stanza. Io stesso con questi occhi ne vidi le sembianze, né era sogno; imperocchè vagando soletto per le selve m’apparvero là dove scaturendo il rivo discende ripercosso dalla vetta dell’Appennino, e si raccoglie in un’urna.

Non appena fui sotto i dirupi rosi dalle acque, e penetrai fin nel basso fondo del rivo, vidi d’innanzi accalcate sopra i sedili del vago fonte le bionde Ninfe, ciascuna intenta a diverso lavoro. Chi aprendo le conchiglie tinge di succo tarantino i bianchi velli, chi è intenta a filare le lane. Si distingue fra tutte le altre Galatea dalle candide braccia, cui si accompagna Anfitoe, Botane e Climene e Tiro; Tisbe va insieme a Cimotoe, e la bianca Nimerti con Driope ed Jale e Roe dal bellissimo volto, e Calliroe viene dopo tenendosi per mano ora con questa ora con quella. Tutte risplendono in vesti eleganti, tutte con volto roseo, e il candore della faccia termina confondendosi con l’oro dei capelli.

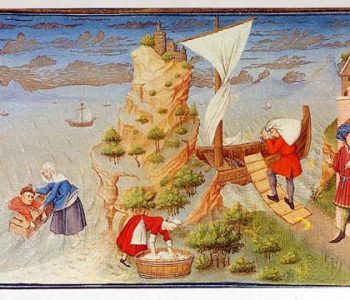

Ma fra quelle Ninfe Aretusa, la più bella di tutte, fa pompa di sé, come una rosa splende in mezzo ad una calca di fiori che l’assiepano, più viva della stessa porpora; imperocchè, esperta quanto Aracne, trapuntando coll’ago una tela, inventa ed esegue un prezioso lavoro: quel ricamo sembra che parli, e presenta allo sguardo i monumenti dell’antica Taranto. Là sorgono le prime mura della guerriera città; e dopo fortune di mare la gente Spartana tocca i lidi di Ebalia. Si veggono le poppe, coperte di argento e d’oro, gonfie le vele, e il mare percosso dai remi gorgogliare, e l’onda spumeggiante sollevarsi e toccare il cielo.

Come presero terra, fu restituito il prisco culto alle sacre are, e vedi come ei ristaurano le mura cadute, e come la giovane schiera di Falanto innalza le nuove. Né s’indugia punto: sorge la porta Temenide tanto celebre. Ferve l’opra; e il Museo è sacrato alle Muse. E dove si serbano nel Pritaneo le divine fiamme e il fuoco perenne e il tripode che arde, dono insigne del siracusano Dionisio, ivi costrussero il tempio di Giove colla destra armata di fulmine, e scolpironlo simile al Dio tonante. V’aggiunsero le grandi spoglie e i corpi uccisi dei Giganti, e Flegra spettatrice del supremo trionfo.

Qui vedi il dio mutarsi in varie forme, ora in pioggia d’oro per Danae, ora in cigno per amore di Leida, e diviene satiro per Antiope e toro per Europa. Poscia costrussero il tempio sacro a Nettuno, il Delfino sotto i piedi, e il mare che trema tocco dal terribile tridente, ed ei sublime ed arbitro sulle onde mira la prole di Forco e i mostri squamosi.

Io ammirava quelle forme e il trapunto che non può descriversi a parole, e il lavorìo della vaga Ninfa e le dipinte figure; imperoché ivi era a vedersi Tritone dar fiato alle sonanti trombe, che a grave stento mandano fuori un rauco mormorìo, mentre al suonatore si gonfiano le rubiconde vene della gola: applaude Glauco e il tremante Palemole.

Né lungi di là sorge l’augusto tempio, che l’antica superstizione votò a Minerva, nel quale molte vergini custodendo il fuoco sacro venerano il Palladio.

Colà si eleva in alto dalle rosse colonne un tempio smisurato, ingente; sacro a Citerea.

Come splende per l’argento e sfolgora per l’oro!

Il simulacro della dea par che scintilli pel luccicare delle gemme; la chioma di oro e gli occhi splendono come due astri brillanti; e la Ninfa vi ritrasse il candido e roseo volto di Amore. Stavvi il turcasso, ed ei vibra le saette così fatali alla madre. Innanzi al tempio augusto la gioventù, cinta il capo di rose e mirti, sogliono in ogni anno celebrare festiva pompa.

Splendono pure a manca altri tempietti. V’è la Vittoria circondata di palme; pendono dai muri i larghi scudi, gli elmi, le targhe e la corazza che rosseggia tinta di sangue nemico: doni grati alla Dea.

D’altra parte appaiono nel mare Jonio le due isole Elettrici.

Oh, come su questi curvi lidi luccica il mare insieme all’alga odorosa, come se fosse tempestato di gemme!

Dedalo fuggendo l’ira di Minosse, qui riparatosi, si nascose in questo lido segreto. E memore del triste caso e della morte del figlio, vi scolpì Icaro, quando il mare Egeo lo accolse caduto, ond’ei dette a quello il suo nome; scolpì Fetonte audace che precipitò dall’alto, e quei simulacri nel metallo di Corinto appaiono vivi. Sorgono appresso i monumenti di Ercole Libico; vestito di pelli sembra ch’ei distrugga i Giganti, ed uccida gli immani mostri che infestano i nostri lidi.

Quei di Ebalia applaudano, cantando il Peana, ed innalzano fino al cielo il suo nome.

Poscia vedendo un’antica spelonca, restava io meravigliato per la forma insolita, e pel sacro orrore che spirava quella tela trapunta; allora la ninfa mi spiega quel lavoro, e così parla: «Guarda quegli antri, ove dimorò la Sibilla, presaga dell’avvenire, la quale predisse i destini ai lontani nepoti, la ruina dell’invitta Cartagine, la miserevole distruzone di Capua e i trionfi dei Greci. Lo stesso padre Romolo visitò la grotta di Falanto per sapere i fati di Roma e udire gli oracoli della profetessa.

Volgi gli occhi da quella parte. Come fiera arde la pugna!

Vedi i Sanniti e le falangi dei Lucani che voltano le terga; e l’esercito tarentino, carco di prede, grida: all’armi, all’armi! Vedi là nel mare Jonio le ferrate prore dei Romani; ecco le flotte schierate che vengono all’assalto. Il mare ne geme e si copre di bianca spuma. I tarentini incalzano con maggior impeto e rotano le spade più acremente, sicché le onde rosseggiano di sangue. Le navi romane sono vinte e prese, e il mare di Taranto superbì della sconfitta dei Romani.

Anche qui era a vedersi la gloria di Pirro e le forti gesta. Già egli lascia il porto di Epiro, sua patria. I compagni spingono le navi e, propizio il vento, già sono in alto mare, quando infuriò la tempesta e coll’impeto disperse la flotta.

Una parte afferrò i lidi d’Africa, l’altra quei di Sicilia. Rotta la sua nave e perduto il timone, il naufrago Pirro, ripreso animo, giunse sui lidi dei Messapi.

Ei nuotando con gran sforzo abbrancò per ben due volte la punta d’uno scoglio, e per ben due volte ne fu divelto dall’onda. Finalmente superò gli avari flutti, e sicuro uscì sulla riva, ed ei, duce invincibile, venne ratto in pro di Taranto contro i Romani.

Già la tromba canora chiama alla pugna, cavalli e fanti si precipitano e si urtano ad un tratto; le fila sono rotte e si premono a vicenda. Si vede il vicino Siri dalle chiare acque travolgere nei suoi gorghi i sanguinosi trofei della strage e scudi ed armi infrante.

Pirro incalza con più violenza, a capo scoperto e tremendo per la grande asta va innanzi gridando. I Latini caddero d’animo e cedono a quei di Taranto le aquile vincitrici insegne di Roma.

Chi può descrivere la strage, e i mucchi dei cadaveri? Tanto potè da superare le forze dei Romani, e la fama del trionfo tarentino durerà chiarissima, finché dura questo mare e questo cielo.

Tale è la prima parte del trapunto, poscia intesserò il resto; né lascerò le vittorie di Curio, né te senza lode, o Annibale, onore della grande Cartagine, e vi disegnerò i trionfi e le spoglie degli Spartani; poscia Archita e quanti sapienti ebbero culla in Taranto.

Or compio questo lavoro per Nettuno. A lui da molto tempo è dovuta questa clamide, imperocchè egli, meditando la felicità di queste regioni bagnate dal Jonio, già prepara le solenni pompe. Non appena gli Sciti saranno messi in rotta dai Germani, ei dirà quanti furono messi a morte dagli Austriaci, quali furono i trionfi dei Veneziani. Ed ei dirà le contese dei regni Eoi, e la vinta Nicopoli, il popolo Turco e il Sultano scacciato da Leuca e dall’Ellesponto. E il padre Nettuno cogli altri numi del mare prepara feste e trofei.

Giace ignorata in fondo del Jonio una spelonca: ivi sorge splendendte una reggia costrutta di bianco cristallo e svariate gemme. Il verde muschio l’adorna coi fiori odorosi, a cui sono mescolati rossi coralli. Nettuno in onore di Leopoldo formò uno smisurato trofeo di oro massiccio e di gemme del Gange. Sta diritta l’immagine di Cesare, somigliante a Marte: evvi il re di Polonia, che alla testa delle schiere Sarmate rompe i Barbari.

E voi pure, e voi campioni invitti nella guerra turchesca, voi gran Lorena, e voi, duca di Baviera, onore della gente teutonica, voi vinceste un potente nemico, voi scolpì Nettuno nella sua opera e nel grande trofeo, e v’intagliò in oro le falangi armate di arco e gli altri eroi pannoni, illustri in guerra e potenti in armi.

Indi brevemente mi espose quali battaglie dei Veneziani eranvi incise e quali gli arcani di quel superbo trofeo la ninfa, che sta in fondo del mare siracusano.»

Detto ciò, la dea ripiglia il lavoro, ché già era vicino il gran dì della pompa.

Ecco veloci i Tritoni si lanciano dalle scogliere, dan fiato alle trombe e il mare risuona d’ogni parte.

Di là io mi diparto, dopo che ebbi veduto con qual magistero scaturisce e scorre il patrio fonte, spesso meravigliando i tortuosi giri della corrente, la stupenda arte della natura; imperocchè ella con mano maestra formò la terra, come il corpo dell’uomo, e vi formò le vene dell’acque, onde uno spirito vive e si muove dentro, per cui con onda limpidissima erompono le fonti, ossia ferite della terra. Se il terreno è puro, sgorgano dolci rivi, se infetto scaturiscono salsi.

Oh! felice chi nei Licei potè apprendere i misteri della sapienza, e conoscere le innate forze delle cose.

Pure verrà tempo, quando sarà lecito divulgare le opre della natura e le prime cagioni, d’onde il moto del mare e il riflusso del golfo di Taranto: se forse gli astri, o la nuova luna, n’agitino assiduamente con ordine stabilito i flutti.

Ma a me basta cantar le delizie tarantine.

LIBRO II

Ora parlerò dei siti abbondanti di pescagione, delle reti e nasse. Dirò sotto quali influssi di stelle il mare dia prede in maggior copia, quale industria dee aversi per ottenerle, quanta esperienza si richiegga in un pescatore tarantino.

Tu, o Nettuno, e tu bionda Dori, siatemi propizi, né abbiate a schivo i nostri canti. E quantunque versi più degni celebrino le tue grandi opere, o Dori, onde si leva a cielo il nome del Partenio, che con greca maestria avea composto quel poema, pur noi canteremo umili versi, qui sulle spiagge natie, e forse coronandoli di musco potrò alzarmi di terra, purché Apollo mi porga aiuto nell’intrapresa.

Qua venite, o sacre Nereidi, illustri figlie dell’Oceano, e portate nuove corone, ché nuovo è il lavoro che imprendo, nuove le cose che saranno tentate. Né alcerto oserei, privo del vostro auspicio, menare innanzi quest’opera. E voi meco date fiato alle argute canne, onde il mare abbonacciato risuoni nei cavi lidi e gli antri profondi echeggino giulivamente.

Là dove il golfo tarantino, mollemente increspato dai zefiri, si apre la via dentro terra, mirasi un piccolo seno cinto da bassa sponda, che si stende in giro d’ogni parte, il quale al sorgere dell’aurora si agita dolcemente.

Questa è la più preziosa parte del mar Jonio; né mai in altro luogo i pesci rinvennero pascoli migliori. Imperocchè questo seno vanta ogni sorta di pesci squisitissimi, conchiglie variopinte e nicchi di rosso colore; ei tiene nelle sue acque quante mai ricchezze nasconda il mare nel suo grembo.

Qui pose sua stanza il dio Nettuno meglio che in altro luogo e la sua reggia risplende d’argento. Qui è il soglio di musco, qui il cocchio con cui scorre il mare palleggiando il tridente.

Il pescatore tarantino, a tempo determinato, getta le reti colle nasse e graticci di vimini. Tale è la usanza; così la barca geme sotto il peso del pesce, ed ei torna carco di ricca preda.

Forse per influsso degli astri o pei raggi della luna, qui i feti si nutrono assai prosperamente. Né meno abbondante pascolo trovano i pesci nel mare esterno, in quel limpido golfo in forma d’anfiteatro, dominato dall’austro.

In prima, quando il mare fa bonaccia al molle spirare dei zefiri primaverili, quando piccole le onde, appena toccando il lido, sembra che lo bacino.

Innumerevoli barchette vedi scorrere sulla cerulea superficie alla caccia del pesce e specialmente dei sauri, che son presi alla rete.

Sia che con ami inescati colga i pesci famelici là dove la feconda corrente trae la barchetta, sia che alla foce del ponte egli lanci il ghiaccio. Qui, dove il flusso e riflusso con vece alterna spinge l’acque che continuamente va e ritorna, egli dall’alto sta alla vedetta, finché il pesce a torme non si affretta verso l’orlo della conca. Allora simultanemaente i pescatori gettano rotando il pesante ghiaccio al punto indicato. All’improvviso la schiera vien presa dai nodi, come in un laberinto, ed è chiusa nelle attorte reti in modo da non poter fuggire, né rompere i forti legami.

Quando poi appaiono le prime tenebre della sera conficcano nel guado due pali, da cui pende una rete distesa in lungo giro; di sopra si apre a guisa di urna, ed è intessuta fortemente, di sotto è sinuosoa, dove si raccoglie il pesce, che non può darsi indietro, impedito dai rigiri delle reti. Vi cade dentro e il grongo dalle toruose spire e i bianchetti a foltissimi stuoli e quante varietà di pesci il mare Piccolo dal suo seno getta nel golfo esterno.

Quivi brilla il murice, per cui la lana tarantina tinta in rosso emula gli splendidi colori dell’ostro di Tiro. Imperocchè la spuma porporina, cotta per tre volte, tinge il panno, onde i preziosi tessuti dell’ubertose Cicladi risplendono. Ora questa conchiglia è tenuta in dispregio.

Quando il sole giunge nella costellazione del Toro, i murici compongono il loro lavorìo e, fatto uno sciame, si raggruppano e si accoppiano nell’imo fondo del mare, come le api sogliono comporre i favi e gli alveari ricolmi di mele.

Il pescatore, intento a tale opera, lega il favo dei murici con vimini sotto l’acqua e, al terzo giorno, tira su dal fondo i maturi frutti della conchiglia.

Quando sorgono le mattinali stelle d’Atlante e brillano benigne nel polo, dura quest’opera finché il sole giunto nella costellazione del Leone non vibra i suoi raggi infuocati per l’aria e sul mare.

Poscia è grato spettacolo nel Jonio, dove più profonda è l’acqua, il vedere quali insidie tenda il pescatore ai tonni, gettando le capaci reti. Egli va spiando i noti seni e il basso fondo, se limpido è il mare e se brilla, come cristallo, non increspato da un soffio di vento. Essi poi a torme scorrono alla cieca il mare, tremanti nella fuga; poiché inseguiti dai glavi e dai delfini sino dal grande Oceano e dall’estremo Occidente, fuggono da ogni parte. Né hanno riposo, né sosta. Appena il pescatore scopre quella turba fuggente, scioglie dalla barca la larga rete, la quale, tessuta fortemente a cappi ben disposti, si chiude in giro e i tonni v’incappano dentro, circondati da quel muro fatto a maglie. Trovino essi angusti i passaggi, imperocchè se per avventura esista alcun varco e i tonni lo scoprano, non essendo i lacci ben saldi, allora vi si precipitano, né v’ha più speranza: velocemente sen fuggono e abbandonano le vuote reti.

Inoltre gode il pescatore di gettar le reti nel mare esterno, dove l’isola sorge a cavaliere sull’onde, e di empir la barca di sarde e triglie.

Il maggio è più atto a tal sorta di pescagione: la pingue acciuga corre da sé ad implicarsi nelle reti ed ogni altro genere di pesci, che va errando per quelle acque senza stabile dimora.

In tal mese quanta copia di pelamidi ingrassa nel limo; le alate merule van vagando per le scogliere, le ombrine si appiattano sotto le pietre e le rosse locuste stanno nel fondo: ma la fiocina coglie tutte a morte.

Che dirò delle pinne sbarbicate dall’imo con ferro doppiamente uncinato là nelle foci dell’istmo? Le quali chiudono nel guscio quei ricchi velli, che si tingono con tanta venustà?

Che se la madreperla è fitta lungo tempo nello scoglio in fondo del mare, allora forma la candida margarita.

Un piccolo granchio sta alla vedetta, mentre la pinna apre e chiude il suo guscio. Il polpo le tende insidie e destramente le getta dentro un sasso quando ella è aperta, sicché resta sbarrata e non può chiudersi altrimenti. Intanto al polpo, che indarno gioisce della preda, lancia il pescatore la sua fiocina ed ei palpita e muore, colpito dal terribile tridente.

La fulgida murena dalla macche sanguigne si affretta verso il lido, tratta dal desio di accoppiarsi alle serpi, e resta presa dentro le nasse.

La lucerna dalla bocca fosforeggiante, che di notte scintilla, anche è trafitta dalla lancia.

Quando il giorno è senza nubi e spira zefiro lievemente, sicché al molle fiato le onde stanno tranquille, quando è luna piena, allora si pesca il riccio, fecondo di ovaie, a cui Nisita non ebbe l’eguale. E nel seno interno si prende il granchio o tra le verdi alghe o tra le pietre muscose.

Finalmente la seppia dà un nuovo spettacolo di frode. Essa tiene il capo coperto di cirri avviluppati ed ha il seno colmo di nero umore.

Il pescatore porta un pezzo di legno, sul quale è dipinto quel mollusco, la cui imagine posta di riscontro ad un vetro brilla assai luminosamente. La seppia, tratta da quella figura, vorrebbe abbrancarla e va dietro al bagliore. Allora si lancia in mare la rete e la seppia è colta al lacciuolo.

Ma quando sopravviene la state coi raggi infuocati, infuria Procione e splende l’astro di Andromeda, quando piacciono le gelide fonti e più grata è l’ombra della rupe e c’invitano gli scogli e gli antri verdeggianti di musco, allora, schivo di rinomanza, io amo il mare coi suoi flutti.

Oh! dove sei tu, Dori e Nettuno, dove la dimora di Teti, popolata di Ninfe, dove la fredda Tempe? Chi mi guida e mi concede di riposare nelle irrigue valli e alla fresca ombra degli scogli?

In quei siti ricchi di pascolo, dove accorrono pesci d’ogni sorta, che facilmente si lasciano prendere all’amo o alla rete insidiosa, sia mio diletto menar coi remi una celere barca, sia mio diletto scherzar colle onde.

Oh! quali dolcezze, oh! quali godimenti mi verranno dal mare!

Ben d’animo lieto colui che abita presso i placidi lidi e nella cave rupi, donde scaturiscono le fonti: là presso danzano le glauche ninfe e la smagliante turba di pesci intreccia carole.

O flutti, felici flutti! dove spesso spingendo col remo la mia barchetta farò la pesca colle reti. Io stesso tenderò l’amo insidioso e, tollerante del travaglio, sarò lieto di ricca preda e prenderò le rosse aurate ed il rilucente sargo.

È fama, come si narra nelle storie romane, che Nerone Augusto avesse avuto a cuore tal genere di vita. In grembo al Tevere ei gettava le reti intessute di oro, onde la famiglia dei pesci, ingannata da quei lacci splendenti, cercando la morte da sé stessa, si gettava nella rete.

Oh! quali occhi, qual cuore non seduci, o esecranda sete dell’oro, sirena ammaliatrice degli uomini!

O, piuttosto, quando il giorno piega a sera e lo ardente sole piega al tramonto, quando il caldo è più mite e l’onda è increspata dal molle zefiro, allora mi vien disio di menare la dipinta barchetta d’intorno alle mura e respirar le fresche aure, che scorrono sui placidi flutti. O mi è grato radere gli ameni lidi in compagnia di festivo drappello, mentre ciascuno, seguendo il genio sortito da natura, tocca la cetra o la grande viola coll’arco.

Il mare e i colli echeggiano a quei suoni e lieti i delfini saltano fuori, girando intorno alle lievi barchette e seguendo i dolci suoni. Così, quando a ciel sereno scherzano le aure sulle rive di Posillipo e di Mergellina, drappelli di napoletani traggono a quelle parti e su barche dorate scorrono quel mare, suonando e cantando.

Ma torniamo a narrare i diletti e gli artifizi della pesca.

Tosto che l’artica stella apparve nel cielo, la quale tramonta al sorger del sole, quando l’astro di Venere annunzia le ombre della sera e la Gorgone tramonta nelle acque di Esperia, allora verrà il grasso mormillo, imperocchè è il suo tempo. A torme scorrono fra i sassi e gli scogli e dove la peschiera sorge di rinconto al riflusso del mare.

Qui, mentre passano, i pescatori lanciano il giacchio, o gettano le reti intessute a maglie più strette, colle quali ne prendono grande quantità; o fanno la pesca nel mare esterno, in un luogo molto adatto, dove stanno grandi schiere di mormilli. Quel luogo notissimo ha il suo nome, come il lido dell’olezzante Saturo e come il chiuso Aulone. Vi sorge uno scoglio in forma di tondo cono, e di là si vede assai vicina la città di Taranto.

Il mormillo, col lieve corso, si affretta verso questa rupe in cerca di cibo e di luoghi abbondanti di pascolo, saltando insieme ai compagni ed ignaro ritrova i finti segnali, i lacci e le trafitture. Esultante il pescatore lo tira fuori, e corre in aperto mare, mentre pel grande peso il suo palischermo barcolla. Spesso, come si accorge dell’insidia, si tuffa in fondo al mare, indarno sperando di salvarsi, imperocchè d’un subito è colpito dal tridente.

Là dove il porto ricetta le navi straniere, il rosso scorbio è preso colla ritorta rete, o è ferito a’ fianchi col ferro a tre punte. Il lanciatore percuote dall’alto le salpe e con inganno, mentre scorrono vagando, le circonda con la rete. Quindi molte fila sostengono di tratto in tratto degli ami pendenti, e i fagri e i fragolini son presi all’esca abbondante, e i sarghi dal corpo splendente di bianche liste.

Or giova dir qualche cosa di nuovo intorno ai pesci: per quai lidi il cefalo si pasce di tenera alga, come ei senta i fervidi stimoli della Venere quando più infuria il solleone. Egli arde d’amore, che tra i flutti cresce e spesso mette in fiamma anche quelle fredde midolla, onde impaziente scorre veloce di qua e di là.

Chi conosce quando il cefalo va in amore, appende ad un filo la sua femmina e dietro se la tira. Poscia dall’alto della barca spia attentamente se ci si appressa, e come si accorge che cerca di accoppiarsi alla femmina, subito lo colpisce con la lancia. Né perciò fugge, né atterrito dalla mortale ferita torce il suo cammino, che anzi, grondante sangue, insegue con maggior lena ed incalza con più feroce insistenza e gode di morire per quella fiamma.

A che non isforza amore? Ei fin sotto l’acqua accende il fuoco e brucia i pesci, che non curano la morte. Infelice chi ebbe in sorte di appartenere alla schiera di Amore, e gli toccò d’indossare le armi di lui.

Quando, gittato il laccio, rimase avvinto con acerbe ritorte, non ebbe più pace, né più gli sarà restituita la libertà primiera. Sotto gli auspici d’un cieco conduttore corriamo a rovina dove ci trae il malnato desio e la proterva voluttà, nostra stella maligna, e dove mena l’azzardo dell’incerta sorte.

Ma qui dirò cose meravigliose: quali nere conche serbi il mare tarantino, doni concessigli dal cielo. Il Galeso che bagna i campi e qual divinità presiede a quel piccolo fiume, ne istruì un nostro concittadino.

Sin da quel tempo che la città cominciò a popolarsi e che le prime barche scorrevano pel nostro mare a far preda dei pesci, vivea in Ebalia un uomo, il quale non aveva l’eguale nel pescare con reti o con ami o colla canna. Si appellava Antigene; la tarda età gli avea già imbiancato i capelli, ed essendo già curvo e cadente avea cessato di lottar colle onde e di cercar prede nel rigido verno. Ma giunta la state scorreva d’intorno ai lidi o alle foci dei fiumi per far pesca, indi felice sotto il povero tetto e contento del poco passava nell’ozio i suoi giorni.

Sorgeva un’alta spelonca coperta di musco marino: di qua scaturiva il fiume. Ora, quasi trofeo del tempo, giace interrata per la lunga serie degli anni. Questi antri segreti abitò il Terraneo Galeso, quel re del luogo che fa scaturire le acque.

Quivi nel mezzo della state, quando più forte è il caldo, venne Antigene dove l’opaca spelonca della rupe odorosa spira fresche e salubri aure e dove fremono raucamente le onde del limpido fiume; né la corrente mormora per lungo corso, imperocchè raggirandosi tosto per quell’obliquo calle, lo ravvolge in piccolo laberinto.

Già franto di forze, non appena quel vecchio si era seduto nel freddo antro e godeva dell’amena verzura, gli sembrò di vedere sollevarsi tra quelle piante acquatiche il dio del fiume, il quale tien la fronte coronata di pioppo e di duplice canna. Quegli, preso da paura, stupì, non riconoscendo quel volto, né quel fiume tramutato in dio. E come di notte in un gran bosco si fanno innanzi al viandante dei fantasmi terribili a vedersi, incerto egli fa sosta e, spaventato, guarda fisso lo spettro, né prosegue il cammino, ma ritorce i passi. Allora il nume con tai detti si rivolge a lui pieno di molta paura: «O pescatore Antigene, fermati, io sono il dio di questa acqua, Galeso, che bagno queste felici campagne con l’onda di questo fiume. Io t’insegnerò le leggi dei pescatori e molti indizi, che restano segreti, io ti svelerò gli arcani. Gli dei mi spirano gran mente e cuore. Apprendi quel che dee farsi: Licida e Milcone abitatore delle acque leveranno a cielo il tuo nome nel tempo avvenire.»

Così parla, e Antigene cessa di temere; che anzi volenterosamente si ferma ad udire quei suoni celesti e pende dalla bocca di quel dio.

Di rincontro il fiume poscia comincia a parlare:

«Quanto giace sotto il bianco cerchio della luna, tutto trae alimento dagli astri: di là piove fecondo umore, che addiviene causa e principio delle cose; di là hanno vita i pesci e le conchiglie dipinte dal murice. Quei semi, appena scorti dall’occhio, cadono dal cielo, finché per opra del tempo diuturno si rassodano e la limpida acqua, scorrendo sulla solida forma, e l’argentina rugiada su gli scogli e i sassi, compone la conchiglia di breve guscio. Ora essa giace ignorata, né cresce dal suo piccolo seno: ascolta quindi, o Antigene, quali nuovi incrementi possa l’industria apprestarle e prontamente accogli il mio pensiero.

Quando sorgono primamente le sette umide Plejadi, tu nel fondo del mare Piccolo pianta dei lunghi pali: allora cade dal cielo la rugiada e abbondantemente l’umida brina feconda quei pini e quei sassi.

Quando è luna piena, o l’Aurora si scioglie in stille di celeste rugiada, o l’umido aere in tenui gocciole, allora i piccoli semi, rappresi quelli umori, crescono e a poco a poco prendono forma. Né dopo lungo tempo la piccola conchiglia cresce, nutrita da succhi più abbondanti, e Madre Natura la ricopre di nera scorza.

Ma quando allo spuntar del sole riluce Orione in mezzo alla costellazione, distacca le chiocciole dai pali e sommerge gl’induriti globi in fondo del mare, specialmente là dove mormora il flusso e riflusso allo sbocco dei flutti del mare. Imperocchè quelle onde, col loro agitarsi, faranno crescere le conchiglie. Ovvero le getterai giù nel mare Piccolo presso i ricurvi lidi: qui è sito acconcio alle conchiglie. Qui fra le salse onde, o meraviglia! zampillano acque dolci, e gioverà sempre alle chiocciole una vena d’acqua sorgiva in mezzo al mare. Il luogo si vede, né è troppo discosto.

Verrà, dopo lungo volgere di secoli, il vecchio Dorila, uomo giustissimo. Egli avrà mano esperta, conoscerà ogni fondo del mare. E quando l’aureo sole tramonta nell’oceano egli qui, al guado della marea che sorge, saprà prendere le spigole e il luccicante sargo. Non v’è altri più felice di lui nella pesca, perocché egli saprà donde cominciano i flutti procellosi, dove rattengono il corso veemente, onde non portino via il curvo amo.

Ma dopo che l’equatore avrà egualmente mandato la luce, raccogli di nuovo dal fondo del mare le nere conchiglie. Essendo strettamente congiunte nel medesimo globo, dividile a forza e poscia sommergile in alto mare; finalmente al venire della nuova state le coglierai col frutto maturo.

Dopo tali avvisi, proseguirò a dirti come tu debba andare alla caccia dei pesci e per quali sien migliori le reti, per quali gli ami, onde tu, espertissimo fra i tuoi compagni, possa ammaestrare la gioventù ignara, i tardi nepoti apprenderanno da te i riti e ne seguiranno le leggi.

Al venir di autunno, quando sarà passata la state, ecco sopraggiunge l’aurata dalle tonde e lucide macchie, ricolma di recente latte e grassa a dismisura.

Userai l’adunco amo, cui per richiamo porrai l’esca, quando le acque entrano nel mare Piccolo.

Esse verran dall’alto a grandi torme e la violenza dei flutti le spingerà verso quel cibo insidioso, mentre sono incitate da quell’esca sommersa. Ma se quella turba si allontana e va via dal chiuso mare, non impetendolo la corrente, allora incontro alle fuggitive getta subito il ghiaccio, così sentiranno a quel tratto inaspettato i vincoli e incontanente resteranno prese dai ritorti lacci. Anzi prenderai col fallace amo gli sparuli di corpo angusto, ma di squisito sapore.

Che dirò delle boche, che del rosso melanuro?

Tu ben conosci ed è nota a tutti una tal sorta di pesce. Pure ti svelerò nuovi ed alti segreti.

Quando splende Espero foriero della notte e chiama le pallide ombre, né v’è luna in cielo e il mare è tranquillo, tu accendi le fiaccole, mentre il compagno spinge la barca là dove presso alle mura le tempeste invernali si rompono su li scogli e attenda a trascorrere sopra le onde. Tu, intanto, abbi pensiero d’investigare tratto tratto la superficie del mare e nel basso fondo. Avrai armata la destra e starai in agguato, pronto con lancia a tre punte, se mai si scorgeranno sotto le acque le timide torme dei pesci e i mostri squamosi.

Subito il dentice si arresta stordito da quella fiamma: tu prima misura il colpo, poscia veloce vibra la lancia come un fulmine che cade dal cielo. Riuscirai vittorioso e otterrai la preda: pure comprimi la gioia nel silenzio e, taciturno, esplora attentamente per ogni dove, finché l’oscura notte ti conceda di depredare.

Queste battaglie gradite offre ai pescatori il mare di nottetempo. Ma altre più grandi ne rimangono.

Le reti, che a intesserle suda lungamente la vecchierella, sono più atte a far pesca. Se il cielo si copre di tetre nubi, allora va a mare quando è tutto silenzioso e i pesci son presi dal sonno. D’un tratto, percuoti fortemente la barca risuonante: appena s’ode quel fragore, si desta insieme la turba dei pesci: tu lancia la rete e girala per tre volte là dove senti il rumore: la intessuta urna chiuderà le marine aguglie.

Ma le lolligini, quando spunta il sole, invitano i pescatori al mare. Aguzza i lucidi ami, e sieno aspre le punte, imperocchè molta sarà la preda.

Se tu hai desio, se ti alletta la gloria di prendere i cefali quando essi dal corpo macchiato saltano giulivamente, tu pria componi le reti di giunco e la fune di tratto in tratto accoppiata alla canna: quanti inganni si trameranno con questi artifizi!

Il cefalo crede di cansare le insidie e, appena mira le dense reti, salta fuori da quell’impacci a fior d’acqua; ma da sé stesso al cadere va nella rete distesa sul mare e, rattenuto da quei molteplici impacci, indarno si sforza di uscir fuori dalla rete così disposta.

Se poi hai tu cura di accrescere il peculio e se ti allaccia lo splendore dell’oro, tieni a mente le cose che ti dirò, né i tuoi voti resteranno delusi.

Sotto le acque del Jonio, dove è più profondo, crescono grandi coralli dai rossi contorti rami. Porterai delle reti composte di molti giri, poscia le getterai in mare, dove ti è noto esser fecondo di coralli. Indi, con grande sforzo, sbarbicherai la pianta dalla radice. Da quei rami ti verrà ricca mercede. Che anzi i calabresi verranno a questi lidi pel desio di pescar coralli dai lunghi rami, sin dai confini di Trapani e dai mari della Sicilia. Questi son gli ornamenti di Nettuno ed i monili di Dori. Di corallo è il pesante scettro che io, quando le Najadi apparecchiano con pompa le solenni feste, stringo nella destra, io gran sovrano del fiume. Questo ricordo e pegno d’amore mi fu dato dalla bella Galatea, quando, inseguita sul mare da Forco, io trassi a salvamento, imperocchè più veloce del vento, fuggendo lui che la inseguiva, si nascose nel mio antro.

Inoltre stendi sul mare il lungo erpicatoio che trarrai pel curvo lido con funi di giunco; né ti mancheranno le sogliole, le rosse triglie ed i rombi, e la barca crollerà sotto il pesco dei vari pesci: imperocchè quella rete prenderà che che incontra. Vi saranno i gamberi porporini, grato piacere della mensa, e le squille e le stellate locuste.

Spesso però prenderai delle pietre in gran quantità e dell’umida alga, e così resterai deluso.»

Tali cose ad Antigene disse il re del fiume. Oltracciò gli fe’ chiare le altre delizie della pesca, quali spettacoli offra il mare ai pescatori, quali conchiglie nascano nel golfo tarantino, sotto qual felice costellazione sia esso più fecondo; gl’insegnò ancora i vari seni e i luoghi determinati.

Antigene apprese l’arte peschereccia onde insegnarla ai tardi nepoti. E dopo che il fiume pose fine al suo dire, brevemente aggiunse: «Ti basti di aver appreso gli artifizi della pesca e le varie specie dei pesci: or tu compi l’intrapresa opera, e nei lari paterni tu istruirai gl’ignari pescatori, a loro insegnerai i miei precetti, quando l’Austro infuria. Va’, o gloria del mare, e fa’ pruova dei miei detti.»

Né più disse e si nascose nell’alveo del fiume.

O vecchio fortunato, cui toccò in sorte di vedere la faccia del nume, di fruire di quell’aspetto e di quel parlare celeste. O decoro di Taranto, se valgono punto i miei versi, tu accetta la lode qualunque essa sia, che la mia Musa ti comparte.

Frattanto voi, o Nereidi, bionde figlie del mare, concepite l’opera e narrate meco quant’altro offrano le patrie sponde.

Quando il freddo verno infuria sul mare, sferzando coi rigidi aquiloni le acque largamente, allora le aurate a torme, tornando dal golfo esterno nel mare Piccolo, incappano da sé nella rete. O se la notte ricopre di caligine il seno interno, son trafitte dal tridente al lume di splendide fiaccole. Di nuovo, con ami inescati si tendono insidie alla sogliola: se essa tenta d’ingoiar la mendace preda e l’ingannevole filo, presa al laccio, sconterà il fio dell’avida sua brama.

Anche la cheppia resterà appesa al ricurvo amo, se per caso morderà il filo gettato. Così pure incappa la anguilla, cui il soverchio grasso appanna gli occhi. O tenderai le doppie reti là nel flusso del Jonio, non appena la notte abbia disteso le sue ombre nell’aria, sulla terra e sul mare Grande. O piuttoso getterai la sagena in riva al fiume, dove l’acqua è più profonda, imperocchè questo luogo è più atto alla pesca. Specialmente dove Patimisco fa ombra all’acqua, che mormorando scorre nella conca formata in giro, le sinuose reti prenderanno gran quantità di pesce. Se poi forte procella si getterà sul mare, farai preda del molle merluzzo, imperocchè quivi ha sua dimora, nascosto nel basso fondo. Poscia, non appena il freddo verno lo stimola, egli esce fuori o per timore dell’esto, o spinto dalla tempesta. Ma, mentre tenta di cansare i pericoli del funesto turbine (infelice! evitato un rischio, non manca l’altro), cade nei lacci e sente stringersi dai vincoli. Spesso, nel mezzo del verno, quando fiocca la neve, il merluzzo, credendo esser lucide sarde quei bianchi velli, salta a fior d’acqua. Ma tocco appena dal freddo aere non può ritornare al fondo e, trasportato dal vento sulla estremità del lido, ivi muore sull’arena. Ed ivi qualche volta si prende lo storione e il pesce armato di spada, se il mare è tempestoso, e le reti, che pescano i grandi tonni, son viste prendere il regale lupino.

Né il pescatore si accontenti della ricca preda, ma se ha desio di prendere gran quantità di pesci, si porti, armato di schioppo, alla foce del Galeso ed empirà certamente la sua barca di grassi cefali.

Là ti recherai o a primavera o nella state serena, quando il mare è abbonacciato, né sulla superficie scorre aura di vento, ma risplende come cristallo. Allora i cefali vengono su dal fondo e appaiono a fior d’acqua, o scorrendo a salti il mare fendono i flutti, e godono dell’aere aperto, libando le dolci acque del Galeso.

A torme vengono nuotando e, appena tu gli scorgi, dà fuoco allo schioppo che tuonando colpisce a morte, ed allora le squamose falangi tingeranno di rosso sangue le limpide acque.

Inoltre, dove il mare Piccolo per sette bocche si riversa nel golfo esterno, quando i grossi pesci escono a fior d’acqua, tu con tale artifizio farai buona pesca: cioè, messa nello schioppo polvere sufficiente, soprapporrai nella canna una lancia a tre punte, legata a lungo filo; poscia, mirando accortamente, scoccherai la celere asta che sarà spinta dalla forza della fiamma: così le pingui spigole e i saraghi risplendenti resteranno trafitti. A tal rumore i pesci si aggruppano sorpresi e quei che correvano verso il golfo esterno si appiattano dentro le ime conche.

Questi sollazzi e godimenti somministra la ridente spiaggia di Taranto.

Non io, se pure propizio Apollo mi aprisse le sorgenti di Pindo con larga vena, potrei ridire tutte le diverse specie di pesci e addurre i tanti nomi dei mostri marini. Né più oltre potrei dire quante conchiglie e quante ricchezze produca dentro il mare la prodiga natura. Essa, genitrice delle cose, la quale con equa lance libra la terra, il mare e quanto gira nell’aere, non manca colla sua forza produttrice di comporre forme determinate.

Come volano nell’aere i pennuti uccelli, nello stesso modo produsse sotto le acque alati pesci: che se la terra nutre dei mostri, anche il mare ha i suoi, simili per sembianze e forma. L’industre terra spiega la dovizia dei suoi fiori e fiori alimenta il mare nei suoi flutti, germi eguali son visti sbucciare in mare e in terra.

Quali nicchi specialmente produce il mare! Si vede un sasso stendere come rami le sue braccia a guisa di albero; i feti informi o già compiuti nella ruvida scorza ricevono a poco a poco l’anima da celeste influsso. Poscia, non appena avran messo solida polpa, il pescatore li sbarbica dal fondo con un ferro, a cui son legate le reti intessute di forti funi, e ne strappa il sasso.

Anche la conchiglia dal variato guscio va carpone nel mare. A ciascuna specie assegnò la natura un luogo determinato e una dimora conveniente: le onici amano il lido, le galadi i ruvidi sassi, lo embrice il denso limo, la tellina la ripa, ed al pettine piace lo scoglio per ricovero, o pascola nella bianca arena. Il mitulo si agrappa alle pietre, lo spondillo agli scogli; il noce dal guscio spirale sta dentro la sabbia; la lieve coma, cui Cinzia diede il nome, si aggira nella sabbia e pascola nella feconda conca, dove sorge lo scoglio di forma rotonda.

Finalmente quante innumerabili conchiglie produce il vasto mare tutte qui si ritrovano.

Né te tralascerò, o nautilo, vero Tifi del mare, opra della scherzosa natura e portento ammirabile. Tu scorri sul mare, tu poppa, tu prora e nocchiero sei portato celermente dalle vele e dai remi, quando tranquillità è la superfici delle acque.

Io lo vidi navigare come lieve barchetta spinta dalle gonfie vele e dai veloci remi disposti in doppio ordine: ei fugge come saetta scoccata dall’arco.

La coda fa da timone, spesse filamenta ricoprono i lati e fanno da remi, coi quali scorre sulle onde, solleva sottilissima pelle per vela e spesso l’ancora rattiene il corso leggiero.

Di qua un tempo provenne l’uso della barca e per la prima volta si prese a navigare sul mare. Il nautilo insegnò ai mortali a fare la barca e scorrere a precipizio sui ciechi flutti. Questa è l’origine dell’arte di navigare, intrapresa grande e piena di ardire. Imperocchè l’esacranda fame dell’oro spinse i mortali a sfidare gli aspri pericoli e le fortune di mare, ed apportò al mondo grandi rovine. Oh, muoia chi primiero ruppe con gioia i confini segnati da natura! Muoia chi colle navi approdò ai lidi indiani e seco portò le gemme di Eritrea e le ricchezze raccolte nel roseo limo del Gange, stimoli a malfare! Donde le pesti e le sventure incolsero gli uomini; di là provennero le feroci guerre e gl’incendi delle città e le armi omicide.

O dei celesti, allontanate la guerra da questi nostri lidi e la pace governi la città di Taranto con patto inviolabile. Le stragi e le guerre, desolino l’Eufrate.

Orsù, cristiani, brandite il ferro e scacciate dalle sedi il nemico Scita! Spiegate le insegne romane e le aquile cesaree, finché il Cielo lo consente: l’Oriente serva agl’Italiani! Congiungete Paro all’Atlante, Battro al Tago e l’aurifero Gange al Tevere.

LIBRO III

Finora ho trattato degli artifizi della pesca e delle varie specie di pesci.

Or canterò voi, o antri, alberghi silvestri delle fiere. Dirò quali lacci si tendano alla lepre, quali insidie si tramino nel bosco dai cacciatori, le astuzie e le abitudini dei pedoni e dei cani; quando per gli ampli spazi scorrono velocemente i cavalli, mentre i cavalieri l’incitano e li spingono alla corsa, o quando strepita dolcemente per la selva lo stuolo degli uccelli, quali tagliuole, quali reti si usino.

Tu mi sii propizia, o Diana, accompagnata dalle tue vergini, quale ti vide altra volta il Menalo dalle frondose vette, con succinto manto, mentre spiavi le tane ed inseguivi le fiere gridando, nude le ginocchia e portando l’arco e la sonante faretra; e cinta di verdi fronde, come una musa, compi questa parte del mio lavoro. Teco si affrettino a venire le belle Driadi e Napee, e mi dispieghino agli occhi le più ridenti vedute, e mi mostrino gli aditi dei boschi e i remoti recessi.

Tu poi, o Carducci, eroe tra tutti fortunatissimo, cui cingono le sacre insegne di Malta, tu decoro della patria diletta, congiunto a me coi vincoli dell’amicizia e del sangue, tu dà l’ultima mano a quest’opera. Te appella il bosco di Ebalia, ed i sacri penetrali del Galeso, te invitano le selve maestose, i dolci zefiri e l’ombra che tempra i raggi estivi.

Qui dove spesso, cacciando insieme, cingemmo l’aprica piaggia e negli oscuri covili, seminati di fiori, dei giuoghi alpestri di Falanto, qui si coglie il frutto di vera gloria. Lascia le mortali guerre, deponi le gravi cure ed avvezzati a combattiementi meno aspri. Tremò Pilo al tuo valore, quando le schiere veneziane ruppero gli Sciti; a te Nauplia si diede per vinta, a te si arrese Corone, gloria dell’Oriente.

Ora slaccia l’elmo e l’usbergo aspro di maglie e qui sotto un albero della patria selva deponile sulle verdi fronde e ti sia concesso inseguire le fiere, trafiggere i cervi e cogliere innocenti allori.

Salve, o bosco gradito, voi silenziosi penetrali, luoghi sacri dovunque, e tacite ombre. Vi saluto, o colli, e voi antri, dimora deliziosa, sollievo del mio animo. E voi, o erbosi prati, per le gelide fonti e pei rivi, voi mi darete ozio onde io canti; voi vincete le chiare onde di Aganippe.

Quinci trarrò i lieti versi e quanto offre Cirra mi presteranno le lucide acque del patrio fiume.

Oh! se io potessi, tocco ed estro più sublime, intessere agli eroi lodi meritate, te canterei, o Cataldo, inclito e grande onore di Taranto: tu, o generoso, vindice di questa contrada d’Ebalia, tu guardi questa antica tua patria.

Che se non me lo vieti il destino, io narrerò le tue gesta e checché cantano le tue storie degno di rinomanza. Allora io, reso celebre fin là dove il sole spunta dietro l’Oeta, dove s’immerge nel mare d’Occidente, sarò appellato poeta tre volte felice, tre volte sommo.

A lui innalzerò un tempio di greco marmo, tempio augusto, smisurato, nel quale l’insigne pittura disveli i suoi trionfi e mostri con ordine la serie dei suoi fatti.

Nel mezzo del tempio starà Cataldo e l’ara splendente di gemme e di oro. Il grande simulacro scolpito da mano celeste rifulgerà di lucido argento e la tela dipinta maestrevolmente penderà intorno dalle pareti, rappresentando le gesta di lui.

In prima vi sarà il suo prodigioso nascimento, quando uscito appena a respirare le aure vitali urtò il santo capo con una pietra e la dura selce, maraviglioso a dirsi, cedè a guisa di cera liquefatta e serbò l’impronta.

Poscia chiamò a vita l’estinta sua madre, la quale vedrà quel fanciullo, fatto gigante, levarsi fino al cielo.

Splenda l’immagine di lui adulto, coronato di raggi, e splenda sul suo capo la mitra. Di sotto i vinti tiranni tributino i fasci sanguinosi, pieghino a i dolci comandi l’animo ribelle ed imparino a sopportare i sacri legami: così l’orbe intero obbedirà ad un suo cenno.

Inoltre fingeravvi una nave nel mare Ionio, la quale venendo dalla Spagna tocchi i liti di Taranto. Poscia come ei vede che una gente infedele compie riti nefandi, abbatte gl’idoli infernali, converte alla vera religione romana quel popolo e lo lava nelle acque lustrali.

Là presso, le immagini splendide di oro e le dipinte tavole mostrino i miracoli di un personaggio sì grande: si vedrà come al suo apparire le tristi malattie cessarono: gli orbi, cui non rifulse giammai la lampa del sole, furono liberi da quel malore e, fugate le tenebre, poterono fissar la luce; si vedrà come i zoppi camminino facilmente, come i morti risorgano.

Frattanto seguiamo a trattare dei boschi e dei dolci ozii dei cacciatori e prepariamoci a piccoli ardimenti. L’opra è ben poca cosa, ma alle volte si ha in pregio un piccolo lavoro, se è dato salire sul Parnasso, sui colli bipartiti e penetrare nel celebre antro di Focida.

Quantunque i Goti tenessero un tempo questa contrada, menando aspre guerre e stragi accoppiando a stragi e macchiando le chiare onde del Galeso col sangue degli uccisi, pure da lui furono messi in rotta ed ei volsero ai gelidi Trioni, verso la Scizia e verso i Britanni divisi dal mondo.

Allora la prima volta l’alma pace scesa dal cielo prese il governo di Tara e della regione che era in balìa di guerra. E le spade, gli scudi, i frammenti e le reliquie della feroce pugna si tramutarono in rustici strumenti e fu tolto del tutto ogni ricordo e monumento di guerra. Le targhe presero forma di vomeri, l’asta di curva accetta e l’usbergo di vanga; mutò in cavicchi le lance, in rastelli le saette, in corni le trombe e le dure spade in spiedi. Quindi questi luoghi non risuonano più delle grida di guerra, né il furore o la discordia aguzza più il ferro; ma l’allegro cacciatore fa simulacri di guerra e rende gaie le selve.

Or su, dunque, cingete i boschi per dove si distendono le ombre e dove il ruscello volge fra l’erbe le sue fresche acque. Il caldo è più mite, spira plaudendo il Favonio; ogni bosco invita alla caccia; le damme a ogni tratto sen fuggono e le lepri giuocano nei campi.

Dal bel principio abbi provvida cura dei cani, che debbano rintracciare le orme della lepre. Quello di razza francese, veloce come il vento, più presto degli altri scopre le vestigia col suo celere corso, è più atto alla preda. Abbia stretti i fianchi, lungo il corpo, alta la testa, larghe le orecchie; né manchi venustà alla faccia e alla lunga coda. Cogli occhi di lince e col fiuto da lungi scopre la fiera e le si lanci dietro, appena salti fuora dal suo covile. Ei farà grandi cose, né fallirà la tua speranza se potrai averlo da una razza celebre.

Né men destro e sagace d’odorato il bracco scopra i covili, scorra da ogni parte e levi le nascoste fere e perlustri i più riposti nascondigli. Scegli il veltro, che vinca al corso il vento, e sia di stirpe generosa, o di quella di Acquaviva o del Tufo. Dopo che lo avrai tenuto stretto con freni, ond’ei salti impetuoso e senta i forti legami, sguinzagliandolo, ed esercitalo per gioghi e per cave, allora quei coglierà palme vittoriose.

Su, dunque, con grande schiera di cacciatori va nei luoghi designati e nelle tane delle fiere. Serba tali norme, né avrai a pentirtene.

Dove il Galeso bagna i verdi campi sovrasta una fitta boscaglia. Qua verrai celermente e sia tua cura precipua di far ricerche in quel clivo intricato. I cavalli formeranno la tela con diritto ordine: sien preceduti dai cani di fino odorato, che esplorino i covili e l’orme delle lepri. Né lungi sia il cane di razza francese che, stretto dai lacci, morde i freni e geme impaziente e non ha membro che tenga fermo: in tal modo ei si slancia e corre più veloce del vento. Ma l’illustre drappello avanzi a lenti passi, scuota col bastone la macchia e le verdi siepi, finché non abbia compiuto l’ermo cammino. Allora torni indietro e perlustri i restanti cespugli, serbando l’ordine stabilito.

Così l’industre vecchia, percorrendo la tela col pettine, ha pensiero d’intessere i suoi licci col filo, che va e viene, e sul tessuto soprapporre la molle lana, e va e torna menando colla spola la trama.